界面问题

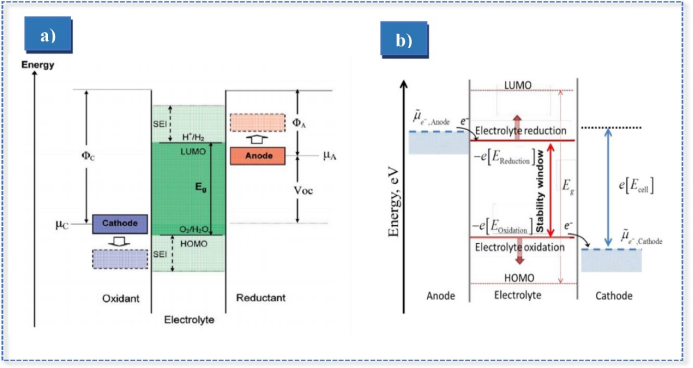

了解电极和电解质之间的化学和电化学反应,从而形成稳定的电极/电解质界面层,对于开发不同的策略来提高锂电池的寿命和安全性至关重要。因此,为了确保电解质与两个电极兼容,重要的是要考虑电解质窗口对应的最低未占分子轨道(LUMO)和最高占据分子轨道(HOMO)的能量分离(Eg),因此,电解质主要的要求是热力学稳定性,这意味着负极(μA)和正极(μC)电化学电位位于电解质窗口内。图19a概述了开路能量图,显示了电解质窗口以及稳定LB操作所需的μA和μC。这种相关性通常用作电解质材料设计的粗略指南。通常,在电池运行期间出现的电化学环境下,电解质对一个或两个电极是热力学不稳定的。由于这种不稳定性,电解质的分解产物在电极/电解质界面形成固体电解质界面层(SEI)。此外,Peljo等使用还原电位和氧化电位项来表示电解液的电化学稳定性,因为电解液的稳定性涉及到与不同组分和所涉及的反应相关的其他氧化还原电位的贡献。图19b给出了修正了的电解液稳定性的正负电位极限后的能量图。

众所周知,锂电池的性能(速率能力和可逆容量)在很大程度上受电解质/电极界面的稳定性和组成的影响,这限制了离子传输过程动力学。因此,提高电化学性能的关键是关注电解液/电极界面,理想情况下必须在电极/电解液界面呈现良好的接触、低的界面电阻和具有良好界面兼容性的机械/结构稳定性。

1、 负极/电解质界面

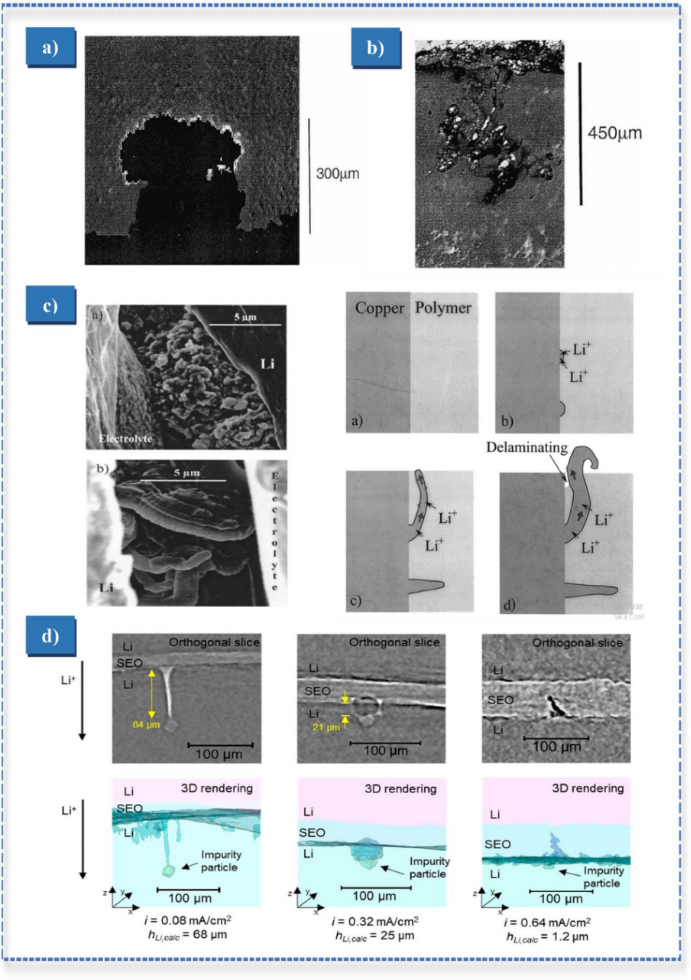

【图20】(a)和(b)分别是在高电流密度(0.7 mA cm-2)和低密度状态 (0.1 mA cm-2)下形成的树枝状枝晶。(c)在不同电流密度下充电后的锂电池横截面图像以及树枝状生长的可能方式的示意图。(d)在不同电流密度下循环后,对称锂电池横截面的X射线断层扫描和3D重建。

锂金属电池虽然被广泛研究,但锂负极中的枝晶生长限制了其生产和商业化,枝晶生长与不均匀的锂金属沉积和溶解有关,这是锂金属和电解质之间形成不稳定SEI的结果。根据Chazalviel模型,枝晶的形核和生长是电解质中阳离子和阴离子不同迁移的结果。因此,电解质阴离子损耗在Li电极附近产生大电场,这增强了金属电极沉积。后来,Brissot等详细研究了对称锂聚合物锂电池在低电流密度和高电流密度下的枝晶生长,观察到枝晶生长发生在很大的电流密度范围内,并且枝晶周围的电解质离子浓度显著影响其生长。特别地,在高电流密度下,当负电极处的离子浓度降至零时开始树枝状枝晶(图20a)生长,而在低电流密度状态下,针状枝晶(图20b)由于电极表面的局部不均匀性而生长。除了在固体聚合物电解质的尖端处的枝晶生长之外,枝晶生长还可以遵循其他方式。Dollé等人在铜|聚合物对称体系上的Li镀层中观察到,枝晶不是线性生长,似乎不从尖端扩展,而是横向生长并延伸到聚合物电解质外,这导致了电极和聚合物电解质之间的分层(图20c)。此外,有证据表明,锂电极中的污染物是初始过程中表面下枝晶结构成核的原因。利用同步辐射X射线显微层析技术研究了电流密度对金属锂在固体电解质中电化学沉积的影响。结果表明,在从电极/电解质界面发出的每个树枝状结构下,存在位于锂电极中的杂质颗粒。因此,枝晶以不同的几何形状和密度突出(图20d)在杂质颗粒上成核并在循环过程中生长到电解质中,导致短路。

因此,为了克服锂枝晶问题并提高锂金属与固体聚合物基电解质之间的稳定性,近年来已探索了各种策略,比如有效的电解质设计,具有高剪切模量,高质量的SEI形成以抑制Li枝晶生长,增强化学和机械稳定性。

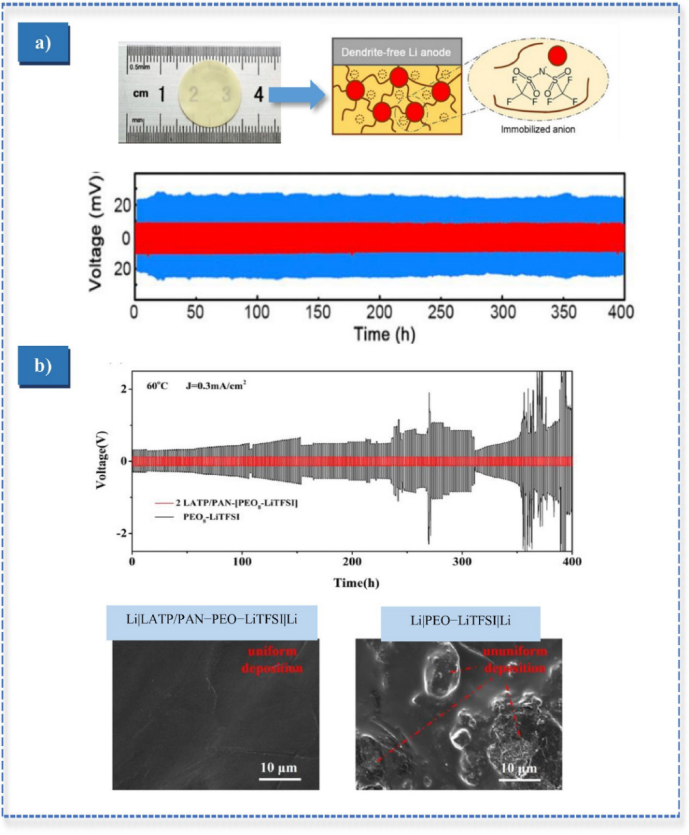

【图21】(a)PEO-LTFSI/LLZTO电解质的图像,通过PEO链和LLZTO颗粒固定阴离子的示意图,以及在60°C和0.10 mA cm-2的电流密度下对称电池的电压曲线。(b)Li|LATP/PAN-PEO-LiTFSI|Li和Li|PEO-LiTFSI|Li电池在60°C下0.3 mA cm-2的电压曲线和循环400小时后Li电极表面的SEM图像。

Zhao等证明阴离子盐的固定抑制了空间电荷的形成,使Li+分布均匀,从而使Li沉积均匀。PEO链和LLZTO颗粒填料可以牢牢地捕获TFSI-离子,从而提高了锂离子从整体电解质向负极表面的扩散,促进了Li沉积的均匀性。图21a给出了PEO链和LLZTO颗粒固定阴离子的示意图,以及60℃、电流密度为0.10 mA cm-2时对称电池的电压分布。此外,Lin等研究表明,单分散的超细SiO2填充剂可以提高PEO的机械强度,并极大地延长电化学稳定窗口(>5.5 V vs Li/Li+),从而抑制高电位下的负极分解。因此,在高温下可以稳定运行,在循环过程中不会产生由于Li枝晶形成而引起的内部短路。最近的研究表明,具有LATP/PAN纤维填料的PEO-LiTFSI电解质具有良好的力学性能(较高的拉伸强度为10.72 MPa),促进了Li的均匀沉积,有效地抑制了Li枝晶的形成。这是由于加入了三维双连续结构的LATP/PAN,改善了电解质的力学性能,提高了界面稳定性,抑制了锂枝晶的形成和生长。图21b显示了循环400 h后的Li电极表面,证明了在Li电池(Li|LATP/PAN-PEO-LiTFSI|Li)中表现出优异的锂枝晶抑制性能,而在Li|PEO-LiTFSI|Li电池中则有不均匀Li沉积和Li枝晶。此外,含有六方氮化硼填料的PEO-LiTFSI电解质有着高机械强度和抑制负离子运动的功能,提升了Li+传输能力,因为TFSI-被氮化硼填料捕获,从而提高了拉伸模量,抑制了锂枝晶的形成,提高了电池循环稳定性,430 h后不短路。因此,改进锂传输、机械强度和界面稳定性有助于抑制锂枝晶的形成,提高锂电沉积的稳定性。

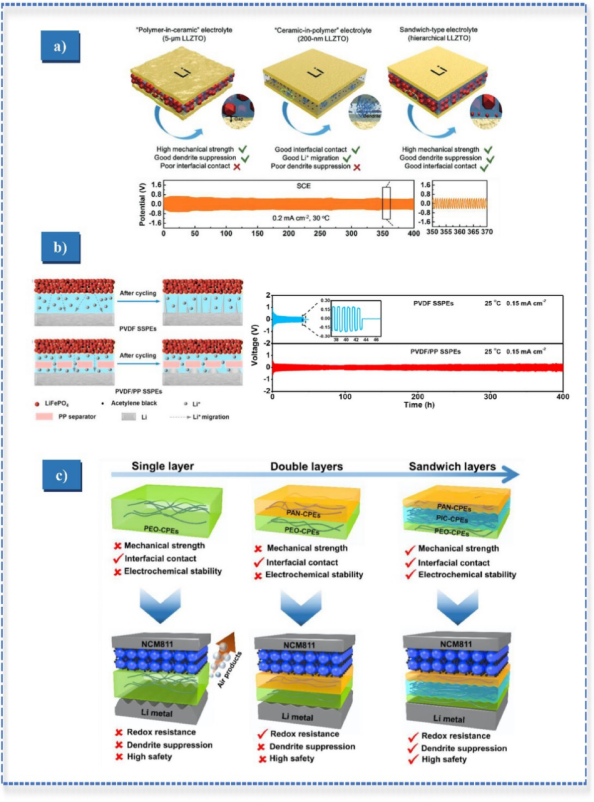

【图22】(a)PIC、CIP和PIC、CIP分层三明治型复合电解质的插图,以及0.2 mAcm-2循环时Li嵌入/脱出的电压分布。(b)在0.15 mA cm-2 和25°C下,PVDF和PVDF/PP电解液锂的对称电池中在锂电镀/剥离过程中的锂生长枝晶的表示和恒电流循环性能。(c)NCM811/L电池从单层到夹层的电解质界面演变。

为了在界面处获得更均匀的锂离子通量,提出了结合不同电解质材料优点的三明治结构电解质。Huo等人进行了一种合理的固体复合电解质设计,将陶瓷-聚合物(CIP)和聚合物-陶瓷(PIC)集成在夹层结构中(图22a)。这种方法结合了CIP的最佳柔韧性(PEO与20 vol% 200 nm LLZO)和PIC的最高拉伸强度(PEO与80 vol% 5 mm LLZTO),使界面接触良好,抑制了Li枝晶的形成。如图22a所示,CIP|PIC|CIP三明治式电解质在Li对称固态电池中,在0.2 mA cm-2和30°C下保持400小时高度稳定的嵌入/脱出循环。

最近,PP隔膜被用作物理支撑来增强PVDF/LiClO4电解质的结构(图22b)。所设计的具有夹层结构的电解质显着提高了机械性能,PP隔膜作为阻挡层有效抑制了电化学循环过程中锂枝晶的生长。此外,Li等人采用抗氧化PAN-LLTO和抗还原PEO-LLTO涂层工艺将PVDF-80% LLTP电解液制成薄片,以获得独特的夹层结构。结果表明,PEO-LLTO和PAN-LLTO膜确保了良好的界面接触和电极稳定性,PVDF-80% LLTP膜的刚度有效抑制了锂枝晶的生长,确保了长期的循环稳定性。图22c表明了三层结构的电解质膜相对于单层和双层的优势。

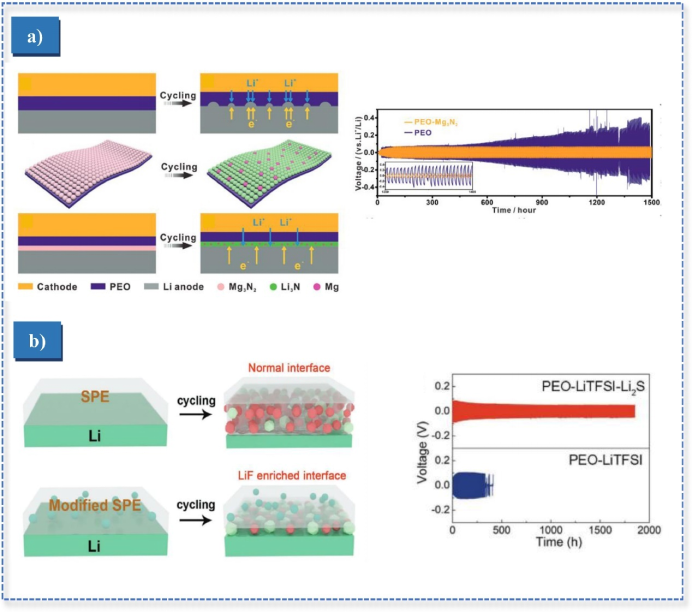

【图23】(a)循环过程中PEO和PEO-Mg3N2电解质演变的说明,以及Li对称电池在0.2 mA cm-2下的电压曲线。(b)50°C,0.1 mA cm-2下Li-Li对称电池在电池运行期间原始的和改性的Li/PEO界面以及恒电流循环性能。

在循环过程中,降低界面电阻、减小临界电流密度和快速锂枝晶生长的另一个可行策略是生成高质量的SEI,即界面层,其中稳定的界面可以降低成核势垒,并允许均匀的锂沉积,抑制锂枝晶的生成。根据这一策略,Yang等人开发了混合离子/电子导电中间层,引入修饰PEO电解质的Mg3N2层。PEO-Mg3N2电解质表现出稳定的循环性能,没有内部短路和滞后电位增加。这种行为归因于较高Li3N含量的存在,其有利于对Li金属的优异稳定性,促进Li+快速传输并削弱浓度梯度。图23a显示了循环过程中PEO和PEO–Mg3N2电解质的演变,以及Li对称电池在0.2 mA cm-2下的电压曲线。此外,Sheng等人将Li2S引入到PEO-LiTFSI电解质中以加速N(CF3SO2)2-分解,并因此促进Li界面中大量LiF纳米晶体的形成。通常,LiF组分可以增加离子扩散性能,抑制C-O键的链断裂,并防止PEO和Li金属之间的连续副反应。图23b展示了在电池工作期间的PEO-LiTFSI/Li和PEO-LiTFSI-Li2S/Li界面以及它们在50°C(0.1mA cm-2)下对恒电流循环性能的影响。PEO-LiTFSI-Li2S电解质降低了电压极化,在不显著增加过电位的情况下提高了循环寿命超过了1800 h。最近的研究指出,富含高含量LiF的SEI膜有利于防止锂枝晶的形成,从而有助于长期稳定性。此外,Wu等人通过将黑磷添加剂添加到交联聚(乙二醇)甲基醚丙烯酸酯聚合物电解质中,通过循环原位生成Li3P中间层,L3P层可以降低电池界面电阻,调节Li/聚合物电解质界面的电位分布,而不会产生枝晶。

2.正极/电解质界面

在正极/电解液界面上,正极和电解液之间有良好的接触区域,有足够的离子传输途径,会使锂电池具有较高的容量和能量密度。一般来说,主要的界面问题是活性正极材料在长期充放电过程中反复收缩/膨胀,导致体积变化导致电极/电解液机械接触差。同样,正极/电解液界面不稳定性包括由于电化学不相容导致的正极与电解液之间不良的氧化副反应,以及在电池长周期循环过程中界面老化。聚合物电解质在正极/电解质界面的氧化是由聚合物电解质的化学官能团(C-O、C=O和CH)和正极中的过渡金属离子之间的反应引起的。在LiFePO4/聚碳酸亚丙酯(PPC)界面稳定性的研究中,证明了相关的氧化还原反应,其中Fe3+通过PPC电解质的氧化还原为Fe2+,导致低电流密度下的过充电。因此,为了防止过充电问题并改善LiFePO4/PPC界面稳定性,在0.5C下由最初的五个循环预处理形成LiF层。LiF减少了LiFePO4和PPC的接触,限制了充电过程中Fe3+和PPC的化学反应,缩短了过充电过程。最近,Qui等人表明LiCoO2-PEO降解归因于在高电压下脱锂后LiCoO2具有较强的氧化能力,其促进PEO电解质分解、正极/电解质界面的不断生长以及LiCoO2表面的破坏。然而,当LiCoO2被没有氧化性的LiMn0.7Fe0.3PO4包覆时,PEO基固态电池表现出良好的循环稳定性,这表明在合适的正极材料下,PEO电解质可以在高电压下工作。

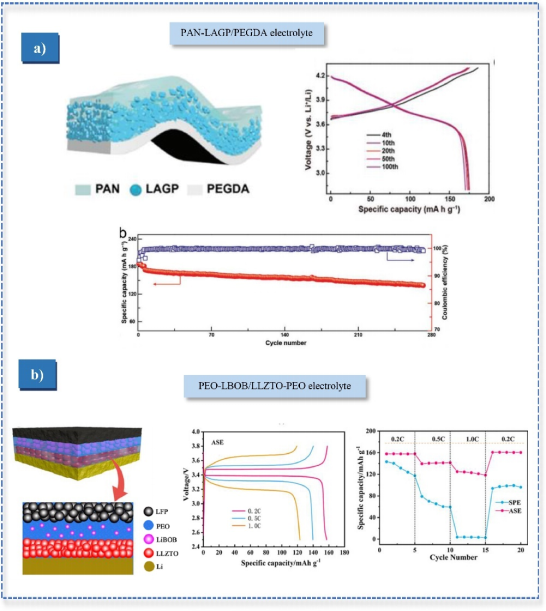

【图24】(a)PAN-LAGP-PEGDA多层电解质的示意图,在0.5C下的充电/放电曲线以及在2.8至4.3 V电压范围内的Li/NCM811电池在0.5 C下的循环稳定性和库仑效率。(b)LFP/PEO-LBOB/LLZTO-PEO/Li电池的示意图,在0.2到1.0C的各种电流速率下的充电/放电曲线和固态锂电池在0.2到1.0C的电流速率下的倍率能力。

此外,为了克服电解质/电极界面的限制,人们发现多层设计在界面稳定性方面起着重要作用。锂负极侧的SPE旨在防止枝晶穿透;同时,正极侧的SPE旨在构建软接触并提高材料的高压耐受性。Duan等人提出了异质多层固体电解质以拓宽电化学窗口并实现获得高压固态锂金属电池。耐氧化的PAN聚合物与正极接触,而耐还原的PEGDA在负极侧,以确保界面稳定性和电解质/负极的接触。此外,中间层是一种有机-无机复合电解质PAN-LAGP(80 wt%),可抑制Li枝晶的自由生长并具有紧密的界面。如图24a所示,全固态锂金属电池与具有宽电化学窗口的镍钴锰(NCM811)正极配对(截止充电电压为4.5 V vs Li/Li+)在0.5C时提供175 mAh g-1的容量。固态电池在长期循环过程中呈现出小的且可忽略不计的极化,并且放电容量在100次循环中稳定在约170 mAh g-1,相当于97.7%的初始容量。此外,Gou等人提出了一种具有分层结构的不对称固体电解质,该结构结合了软聚合物层(PEO-LBOB)和刚性陶瓷层(陶瓷中的聚合物,LLZTO-PEO)。因此,与锂金属负极接触的刚性层可以抑制锂枝晶的形成,而与正极接触的柔软层可以提高界面电阻。所获得的多层电解质呈现出宽且稳定的电化学窗口,最高可达5.2 V vs Li/Li+,这允许其与高压正极材料一起工作,并且LFP/ASE/Li电池的比容量为155.1 mAh g-1或更高,在0.2C下200次循环后容量保持率高达90.2%(图24b)。

低界面电阻的电极/电解液界面以及良好的机械、结构和电化学稳定性是获得ASSLB高电化学性能的要求。相关的改进方法主要分为三种主要策略,即SPE组成和结构优化、界面保护表面(多层PE)的引入和高质量SEI构造。大量文献报告表明,多层结构PE设计是优化固体电解质/电极界面接触、防止界面反应和抑制锂枝晶生长的有效方法。然而,尽管在过去的几年中已经取得了巨大的进展,但是为了优化SPEs微观结构,需要关于解决物理化学电极/电解质问题(即电解质反应性、SEI的演化和降解、界面传输性质等)的基本知识,并且ASSLBs的总体性能的改进仍然是一个巨大的挑战。

总结与展望

目前,由SSEs制成的ASSLBs已经获得了广泛关注,主要是因为它们可以克服传统LB的安全缺陷,因此,锂金属负极和SPE的结合是未来实现安全、高性能和低成本储能系统的潜在策略。SPE可以提供合适的界面接触、良好的电化学稳定性、柔韧性、优异的加工性能和经济实用性。目前的研究主要集中在开发具有快速离子扩散、合适的转移数、宽的电化学窗口、改进的界面工程、良好的电极与电解质相容性和低的Li枝晶生长速率的柔性聚合物电解质,以获得先进的高性能SSBs。因此,聚合物基电解质的合理设计需要对相关的基本过程有更深的理解;例如,材料在分子尺度上的相互作用和演化、多相离子传输、相间变化和老化行为。为了提高固体电解质中SPE的性能,不同的合成策略被广泛探索,例如:聚合物共混、聚合物掺杂剂(离子液体、碳酸酯溶剂或低分子量低聚物)的加入增塑、聚合物基体与无机/有机和纳米材料的结合、聚合物结构的分子设计和多层电解质膜的开发。所有这些都可以改善物理化学和电化学性质,并获得具有增强性能的固体电解质。

然而,尽管电解质材料技术取得了重大进展,但这一进展仍需要进一步了解结构-电导率关系以及界面行为,并且将电解质材料应用到实际器件中。重要的是,除了实验研究之外,计算模拟应该作为一种补充的基本工具,以更深入地理解官能团/元素与锂离子之间的配位/离解能、聚合物单体/链段单元中化学键的断裂能、离子传输路径/机制以及电解质/电极界面上可能的化学/电化学反应,从而进行性能预测。此外,研究有前途的材料和开发合适的电极/电解质界面的新策略需要综合的表征技术。

参考文献

Deborath M. Reinoso*, Marisa A. Frechero, Strategies for rational design of polymer-based solid electrolytes for advanced lithium energy storage applications, Energy Storage Materials, 2022, DOI: 10.1016/j.ensm.2022.08.019.

https://doi.org/10.1016/j.ensm.2022.08.019

文章来源:深水科技