第一作者:Juhyun Oh

钴酸锂正极材料目前仍然是锂离子电池的主流正极材料之一,尽管在商业上已经取得了巨大的成功,这一材料仍然具有进一步提升的空间,其实际能量密度可以通过提高工作电压得到提升,但与此同时会带来过度充电的问题。过充的层状正极中锂离子的缺失,导致氧阴离子的静电排斥增加,导致层状结构相转变为尖晶石或岩盐相,这会阻碍锂离子的重新插入,从而导致永久性容量衰减,同时会使得晶体微裂痕产生及电解质分解产气。因此,必须全面理解过充的重要性,包括局部充电导致的异质性,而微观结构的变化和机制是长久以来被忽视的一环,需要加深对其的认识。

韩国首尔大学Miyoung Kim教授等人详细研究了 LCO 中过度充电的宏观和微观效应,研究结果表明过充会导致层状相和氧化钴相的相异质性,并在钴酸锂中形成“孪晶变形”。通过原子形成机制研究了罕见的氧化钴 (III) 与变形之间的相互作用。最重要的是,在氧化钴附近发现了异常开裂,在该处结构不稳定性会导致晶体的显着收缩。此外,在颗粒内部的裂纹边界处观察到大范围的表面退化。相关文章以 “Overcharge-Induced Phase Heterogeneity and Resultant Twin-Like Layer Deformation in Lithium Cobalt Oxide Cathode for Lithium-Ion Batteries” 为题发表在国际知名期刊 “Advanced Science” 上。

【内容详情】

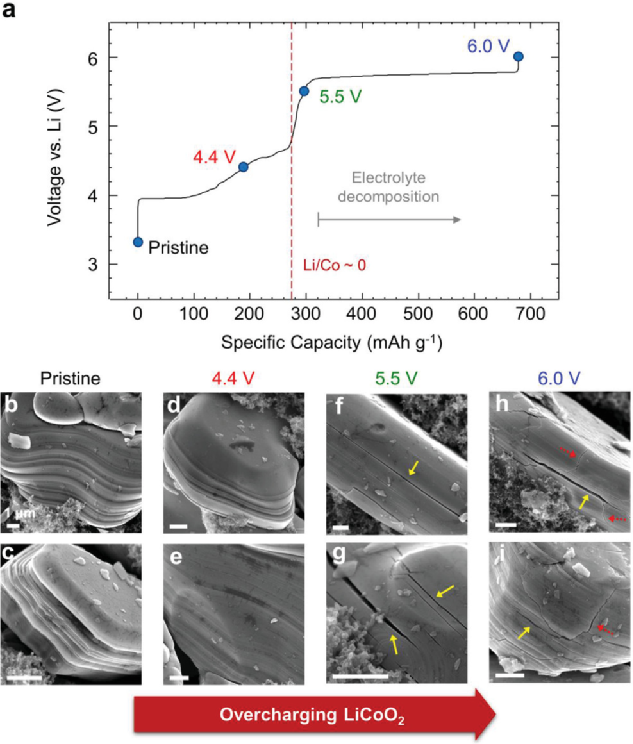

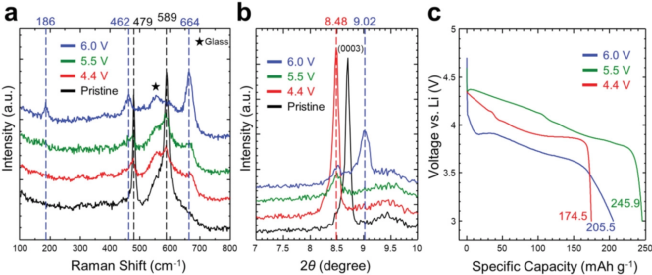

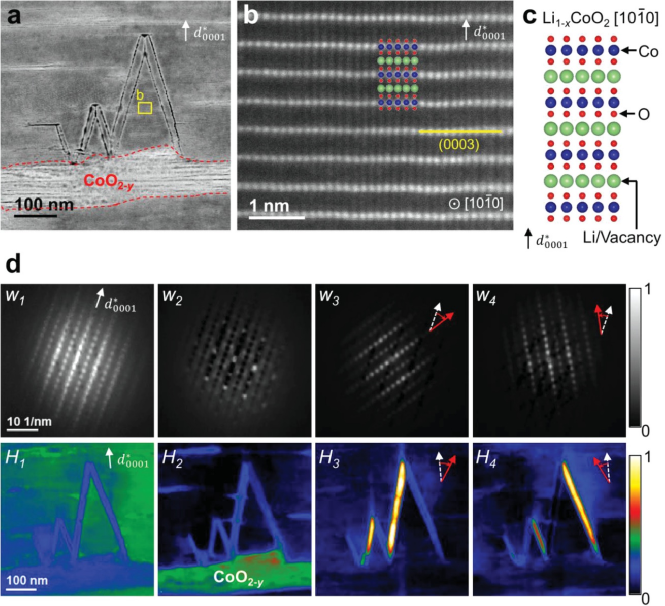

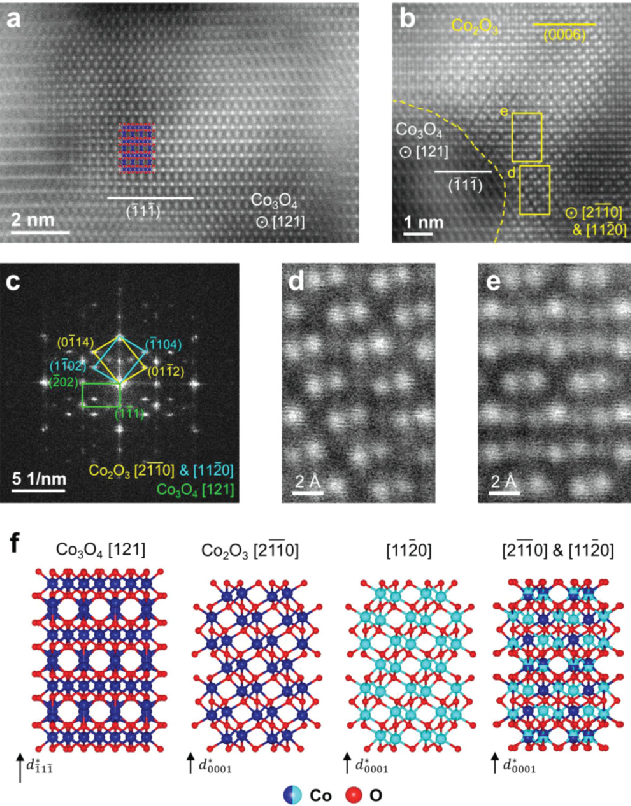

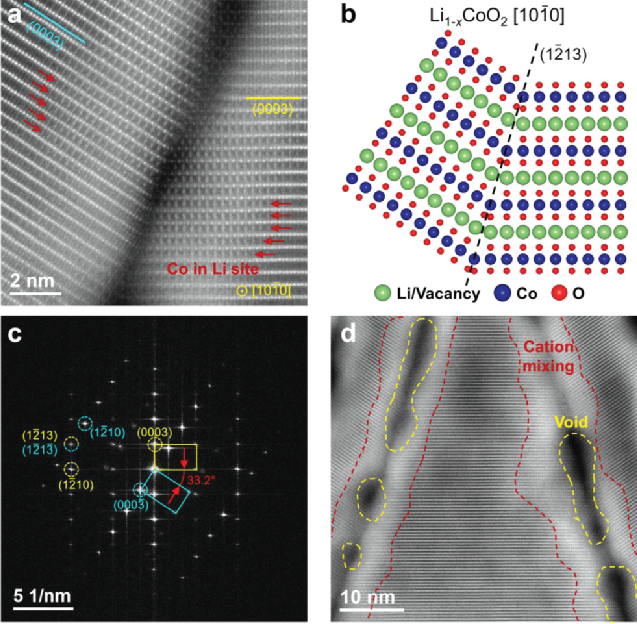

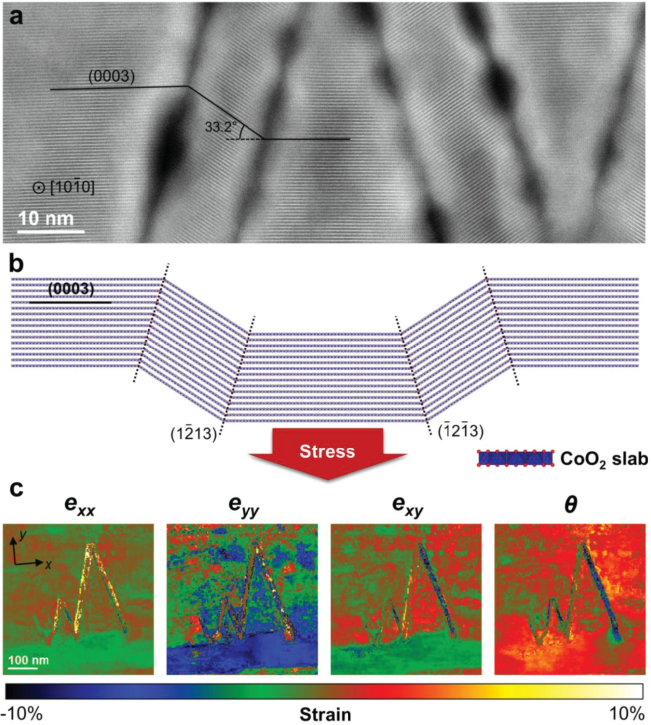

为了研究过充的负面影响,通过改变截止电压比较了四种荷状态下的钴酸锂(LCO)正极,即原始、 4.4、5.5 和 6.0 V 样品。图 1a展示了LCO 充电至6.0 V的电压曲线,4.4 V为钴酸锂的正常充电截止电压。图 1b-i展示了每个阶段中 LCO 颗粒的扫描电子显微镜 (SEM) 图像。在过充的样品中观察到不同的物理损伤,并且在过充阶段微裂纹的发展很明显。LCO 颗粒由(0003)面暴露的六方单晶片堆叠而成,因此,裂纹的方向上分为平行于(0003)面和垂直于(0003)面的两种,在 5.5 和 6.0 V 充电样品中均观察到平行裂纹情况,但仅在6.0 V样品中观察到垂直裂纹。图 1. 过充期间钴酸锂 (LCO) 颗粒的微裂纹发展。a) LCO 在过充条件下的电压曲线。b -i)不同荷电态下LCO颗粒的SEM图像。随后对每个样品进行了深入研究,拉曼光谱(图2a)证实在过充期间形成了氧化钴,XRD图谱也说明 (0003) 主峰发生了显着变化(图2b)。原始样品在 8.69° 处出现一个峰,这对应于 4.69 Å 的层间距。充电至 4.4 V 后,该峰移至 8.48° (4.81 Å),这与之前报道的 Li0.5CoO2的 4.796 Å 值一致。此外,6.0 V 电压的样品在 9.02° (4.52 Å) 处显示出额外的峰。这些值对应于 ≈6% 的晶格失配,证实了上述裂纹的形成。另外,与 5.5 V 下的样品相比,6.0 V 下的样品在放电测试中表现出明显的容量衰减和更高的极化(图 2c )。图 2. 不同充电状态下钴酸锂(LCO)的比较。原始、4.4、5.5 和 6.0 V 样品的a) 拉曼光谱、b) X 射线衍射图及c) 放电曲线。通过微观分析揭示了高度过充(6.0-V) LCO 中明显的相分离现象(图 3)。图 3a展示了高角度环形暗场扫描透射电子显微镜 (HAADF-STEM) 图像,从界面开始,在较暗的一侧明显出现异常裂纹(楔形裂纹)。较暗相区的HAADF-STEM图像展示于图3b中,当沿 [10-10] 轴观察时,确认原子结构为层状 R-3m,如原子模型所示(图3c)。在此,作者采用了一种降维方法,即非负矩阵分解 (NMF)从 4D STEM图像中获得更有意义的信息。图 3d显示了由 40 000 个衍射图案组成的大型 4D STEM 数据集的 NMF 结果。第一个分量w1代表整个衍射图案;H1显示均匀分布的强度,而其他分量w2、w3和w4表示局部信号。特别是,H2中的绿色区域对应于图 3a中较亮的区域,w3和w4均表示w1的取向错误的晶粒,同时包含楔形裂纹。d*0001的位错方向用红色箭头表示;白色虚线箭头表示原始方向。该结果表明过充后的LCO颗粒中存在锂含量的异质性,较亮的区域对应于由氧化钴相组成的高电荷状态。图 3. 过充钴酸锂颗粒晶界处的楔形裂纹。a) 楔形裂纹的HAADF-STEM图像。b)a中黄色框表示的区域的HAADF-STEM图像。c) 沿 [10-10] 区轴的 Li1-xCoO2的原子模型。d) 楔形裂纹的 4D STEM 数据的非负矩阵分解分析结果。为了了解氧化钴的形成,对较亮区域中的原子结构进行了观测(图 4),尖晶石 Co3O4(空间群 Fd-3m)和刚玉 Co2O3(空间群 R-3c)相遍布该区域,且尖晶石相与刚玉相共存,刚玉相的两种变体表现出一定的对称性,两者的晶体取向关系也在FFT结果中得到证实(图4c),图 4d、e分别是 Co2O3 [2-1-10] 和重叠结构的放大图像,图 4f则展示了上述结构的原子模型。可以通过它们的结构相似性来理解刚玉和尖晶石钴氧化物的形成,尖晶石 Co3O4是钴离子在运行过程中迁移到锂离子位点的常见副产物,和 R-3m 层状相共享一个FCC 氧框架。而氧骨架是氧化物分类的关键成分,具有HCP氧骨架的刚玉结构是最稳定的形式。因此,在氧化钴的情况下,首先通过阳离子迁移形成Co3O4,而氧堆积没有变化。由于过充期间的高氧化电位,具有较高氧化态(+3)的Co2O3变得比尖晶石相(+2.67)更有利。因此,从尖晶石到刚玉的转变是通过转移氧骨架来完成的。图 4. 在较亮区域形成氧化钴相。a) 尖晶石相 Co3O4的 [121] 晶粒和 b) [2-1-10] 和 [11-20]刚玉相Co2O3晶粒的HAADF-STEM) 图像。c) b的FFT图像。d) [2-1-10] 晶粒和 e) 由镜像对称晶粒 [2-1-10] 和 [11-20] 组成的重叠结构。f) 各相的原子模型。随后,作者详细研究了楔形裂纹,特别是其孪晶晶界。如前所述,裂缝所在的较暗区域是层状 R-3m 结构。图 5表明晶界是由 (0003) 层变形形成的,且显示出孪晶晶界。图 5a显示了晶界的 HAADF-STEM 图像。图 5b显示了基于 R-3m 结构的孪晶边界的相应原子模型,表明两个 [10-10] 变体共享一个公共平面 (1-213) 作为双平面,这一点在图5c中的FFT图像中得到证实。值得注意的是,在[11-20](-1104)晶界的情况下,平面(-1104)和(1-104)是不对称的,而[10-10]系统具有对称性,如图 5d所示。因此,[11-20](-1104)晶界在几何上不能形成楔形裂纹。在边界附近观察到阳离子混排现象,即钴离子迁移到锂离子位点(图5a)。众所周知,阳离子混排区域会阻止锂离子转移,这会使得内部残留锂并导致充电状态的局部差异。此外,沿晶界广泛存在阳离子混排(图5d),在边界处还有许多空洞型缺陷,会加剧电极的衰退。图 5. 楔形裂纹的孪晶晶界。a) 裂纹边界的HAADF-STEM图像。b) 基于[10-10] R-3m结构的具有(1-213)孪晶面的孪晶边界的原子模型结构。c) a的FFT图像。d) 裂纹边界附近区域的HAADF-STEM 图像。最后,通过应力松弛现象进一步了解楔形裂纹的起源,图 6a显示了裂纹处的 HAADF-STEM 图像,明显观察到了 (0003) 层的变形。图 6b是基于 CoO2层的裂纹的原子模型结构。为了确定晶格变形的空间分布,对 4D STEM 数据进行了应变映射分析(图 6c)。结果表明,楔形裂纹起到缓和氧化钴(主要是刚玉Co2O3)形成所产生的应力的作用。此外,塌陷的氧化钴相会导致永久性容量衰减,因为这些相无法嵌入锂。图 6. 楔形裂纹的微观结构。a)(0003)层HAADF-STEM图像。b) 源自应力松弛的“孪晶变形”示意图。c) 4D STEM 获得的楔形裂纹的应变映射结果。

【结论】

本文首次报道了裂纹的形状和变形机制,在过充的 LCO 中观察到的楔形裂纹被证明是 Li1-xCoO2的孪晶状 (0003) 层变形。在分离相的边界处观察到异常裂纹,即Li1-xCoO2和氧化钴。在这里,相不均匀性引发了裂纹的形成。钴氧化物的形成,特别是不常见的刚玉结构 Co2O3,在d0003中引起明显的晶格失配。因此,应力松弛是裂纹的形成的主要原因。此外,过度充电的 LCO 显示出裂纹形成后退化的迹象,即裂纹边界中的大量空隙充当电解质渗透的路径,在空隙附近发生阳离子混排(限制锂离子扩散)和物理损坏,包括垂直于(0003)平面的异常裂纹。因此,需要研发能够抑制裂纹产生的层状锂过渡金属氧化物,因为裂纹会导致严重的不可逆降解。此外,鉴于快速充电的大电流值,非常需要防止不均匀充电反应的发生。

【文献信息】

Juhyun Oh,Seung-Yong Lee,Hwangsun Kim,Jinseok Ryu,Byeongjun Gil,Jongki Lee,Miyoung Kim. Overcharge-Induced Phase Heterogeneity and Resultant Twin-Like Layer Deformation in Lithium Cobalt Oxide Cathode for Lithium-Ion Batteries. Advanced Science, 2022, 2203639https://doi.org/10.1002/advs.202203639

DOI: 10.1002/advs.202203639.