石墨广泛用作商用锂离子电池 (LIB) 的负极,电解质广泛使用碳酸亚乙酯 (EC) 基电解质中,EC 有助于石墨上稳定的固体电解质界面 (SEI) 和合适的溶剂化结构,从而实现高度可逆的基于去溶剂化的锂离子嵌入化学。然而,EC与锂离子的强亲和力和高电解质粘度导致在低温和高倍率等苛刻条件下的LIB性能较差。在各种溶剂中,醚族普遍具有低粘度、低熔点和优良的还原稳定性。在过去十年中,醚类电解质与锂金属和硅等几种高能量密度负极材料表现出良好的相容性。循环石墨负极对醚类电解质更具挑战性。例如,广泛研究的稀醚电解质配方,1,3-二氧戊环 (DOL)/1,2-二甲氧基乙烷 (DME) 中的 1 M 双(三氟甲磺酰基)亚胺锂 (LiTFSI),通常用于锂金属电池。然而,它在石墨负极中提供超低的库仑效率 (CE) 和表示不可逆反应而不是形成 LixC6 的电压分布。迄今为止,缺乏阐明稀醚电解质与石墨之间相容性的报道。人们普遍认为,醚与有害的锂溶剂共嵌入和电池故障有关。

目前通过例如增加盐浓度和使用氟醚用醚来循环石墨负极。然而,这些方法成本高,因此对于大规模应用来说并不是最佳选择。原则上,采用与锂离子弱相互作用的醚溶剂可以解决共嵌入问题,同时促进电荷转移过程。例如基于非极性 1,4-二恶烷 (ε = 2) 溶剂的弱溶剂化电解质 (WSE),极弱的锂-溶剂相互作用使基于去溶剂化的锂离子嵌入成为可能,但盐溶性和离子电导率较差。因此,快速充电能力(~250 mAh/g 在 3C 下)仅在~1.4 mg/cm2的低质量负载下被报道。这种电解质展示了与弱溶剂化溶剂方法相关的困境——虽然弱溶剂-离子相互作用保证了电极-电解质界面处的容易去溶剂化和电荷转移,但相反的效果是离子电导率和质量转移的降低阻碍了快速充电能力带有高质量加载电极。

近日,弗吉尼亚理工大学林峰教授和阿贡国家实验室Lei Cheng等人研究了基于定制溶剂化结构和热力学性质的可逆石墨负极的稀醚电解质设计标准。阐明醚类溶剂可以通过调节阴离子可逆地支持石墨。重新设计的电解质由单溶剂 1,3-二氧戊环 (DOL) 和 1 M 单盐锂双(氟磺酰基)亚胺 (LiFSI) 组成,显示锂-溶剂相互作用减弱,并导致富含无机物的固体电解质界面。因此,在使用天然石墨以 C/5 循环 300 次后,实现了~99.9% 的库仑效率和 >96% 的容量保持率 (~350 mAh/g)。该研究以题目为“Design Criteria of Dilute Ether Electrolytes toward Reversible and Fast Intercalation Chemistry of Graphite Anode in Li-Ion Batteries”的论文发表在材料领域国际期刊《ACS Energy Letters》。

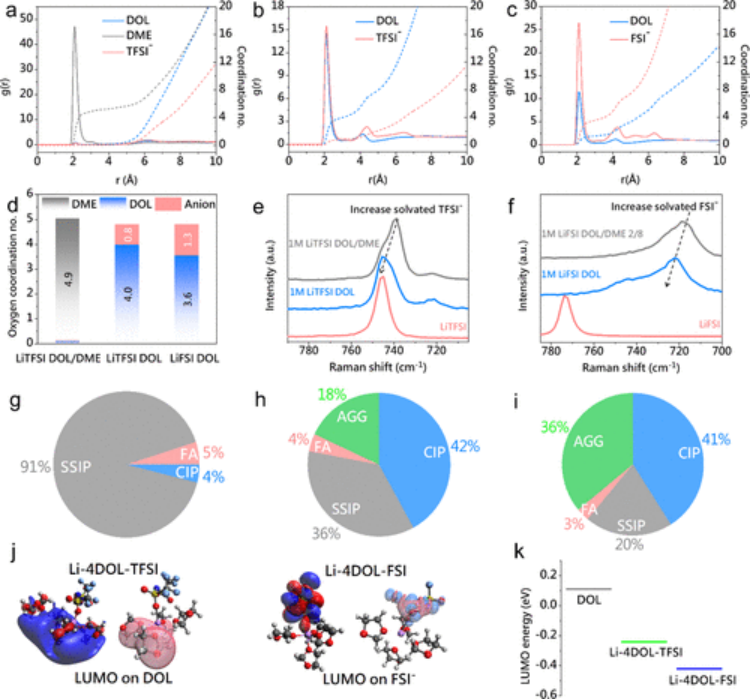

【图 1】三种稀醚电解质的溶剂化结构。(a-c) 1 M LiTFSI DOL/DME、1 M LiTFSI DOL 和 1 M LiFSI DOL 中不同物质之间的 Li-O RDF(实线),其中氧配位数的积分 RDF(虚线)作为第二个y轴。(d) 与 Li +的氧配位数在三种电解质中,指定了溶剂和阴离子的贡献。在每个系统的 50 ns 仿真时间内对数据进行平均。(e,f) 感兴趣的不同盐、溶剂和电解质的拉曼光谱。(g–i) 基于 1 M LiTFSI DOL/DME、1 M LiTFSI DOL 和 1 M LiFSI DOL 的 MD 模拟的特定溶剂化结构的群体分析,从左到右。(j) Li-4DOL-阴离子络合物的自旋密度和 LUMO 分析。(k) 计算出自由 DOL 和 DOL 复合物的 LUMO 能量。

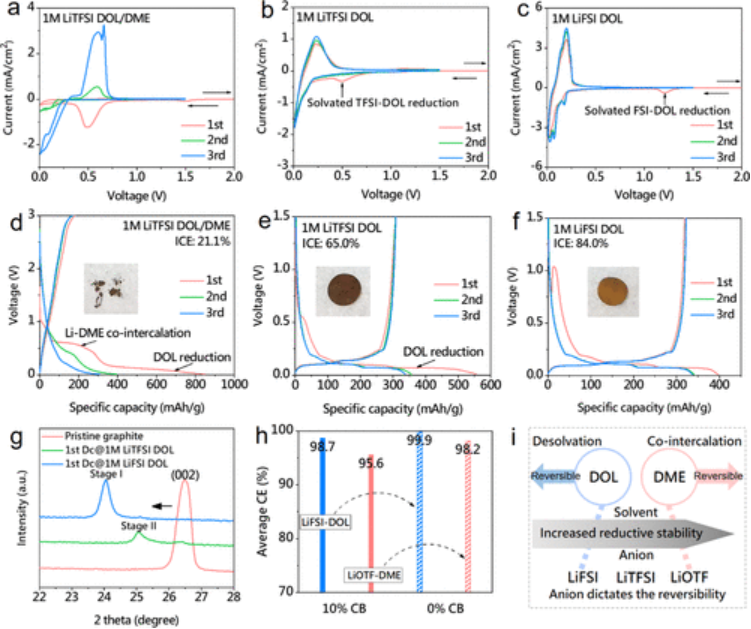

【图 2】通过重新设计稀醚电解质逐步改进。(a–c) 石墨/锂电池中三种电解质的 CV 扫描,电压范围为 0.01 至 1.5 V,速度为 0.2 mV/s。(d–f) 使用三种电解质的石墨/锂半电池的初始三种充电/放电电压曲线。插图是相应的锂化石墨(第一次放电)。在 1 M LiTFSI DOL/DME 中循环的石墨被粉碎并与集流体分离。(g) DOL 基电解质中首次放电 (Dc) 石墨的 XRD 图。(h) 使用优化的 DOL 和 DME 电解质在 C/5 下从第二个到第 10 个循环的石墨电极的平均 CE。稀疏图案表示不含炭黑 (CB) 的石墨电极。1 M LiOTF DME 放电至 0.1 V。(i) 基于电池数据的设计原理示意图。溶剂的还原稳定性为DME > DOL,盐的还原稳定性为LiOTF > LiTFSI > LiFSI。

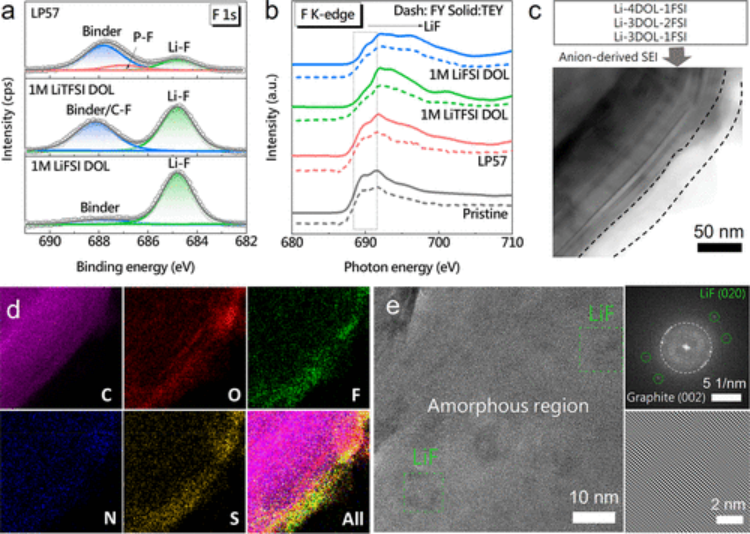

【图 3】来自不同电解质的 SEI 的表征。(a) XPS 光谱 F 1s。三个光谱的y轴遵循相同的范围。(b) 具有 TEY 和 FY 模式的 F K-edge 的软 XAS 光谱。在 C/5 下经过五个循环后的石墨电极被选择用于 a 和 b 中的测量。(c) 倒置的 HAADF-STEM 显示由溶剂化阴离子络合物形成的 SEI。虚线突出显示了基于相应 STEM-EDS 映射的 SEI 区域。(d) 通过 STEM-EDS 对 c 中显示的区域进行元素映射。(e) 来自大型富 F 区域的 HRTEM 图像、FFT 和 IFFT。为 IFFT 选择了左下方突出显示的区域(结晶 LiF)。在 C/5 下进行 50 次循环后的石墨电极用于冷冻 TEM。

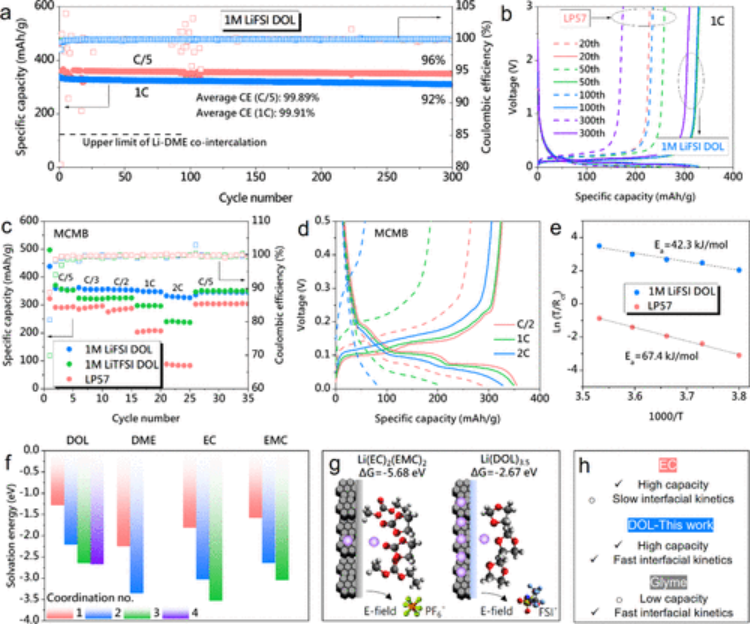

【图 4】石墨电极在重新设计的稀醚电解质中的循环性能和倍率能力。(a) 1 M LiFSI DOL 中天然石墨在 C/5 和 1C 下的可逆容量(放电)以及相应的库仑效率。在 1C 循环之前使用了两个 C/5 循环(此处未显示)。(b) 1C 下的充电/放电曲线。(c) MCMB 在基于 DOL 的电解质中的倍率能力从 C/5 到 2C。每个倍率有五个周期。质量负载为 1.3–1.8 mg/cm 2. (d) 比较 1 M LiFSI DOL(实线)与 LP57(虚线)在不同 C 速率下的电压曲线。(e) 计算 1 M LiFSI DOL 和 LP57 中电荷转移过程中的活化能。(f) 具有不同配位数的不同溶剂的溶剂化能。(g) 在初始循环后两种以 CIP 为主的电解质中的去溶剂化过程示意图(在阴离子从带负电荷的石墨表面排斥之后)。(h)在不同溶剂依赖性电解质化学中操作的石墨插层化学的简要总结。

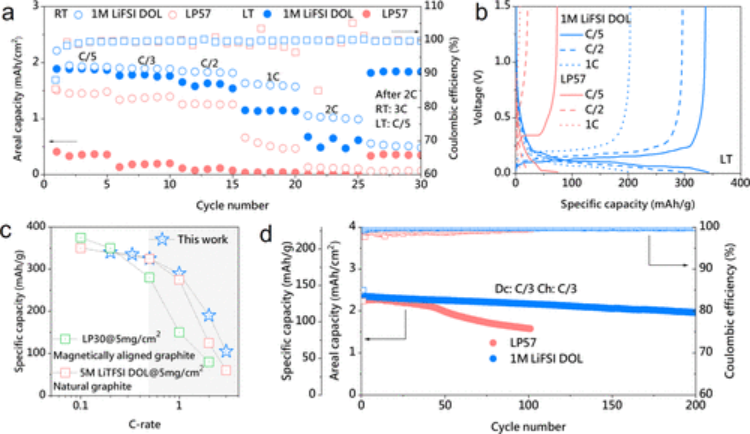

【图 5】基于使用 1 M LiFSI DOL 的中到高质量负载的石墨电极的卓越性能。MCMB 电极 (~5.7 mg/cm 2 ):(a) 半电池在室温 (RT) 和低温(0 °C,LT)下的倍率性能。LT 速率测量是在 C/20 下进行两个化成循环且没有 3C 操作。显示 RT 循环电池的 CE。(b) 电压曲线基于 LP57 和 1 M LiFSI DOL 在 LT。(c) 与以前的工作比较。阴影区域表示石墨的高 C-rate 区域 (>C/2)。LP30 是在 EC/碳酸二甲酯 (DMC) 中的 1 M LiPF 6,1 :1 wt%。石墨电极(~9.2 mg/cm 2)。(d) LFP-石墨全电池在 C/3(2.5 至 3.9 V)下的循环性能。N/P 比约为 1.2。比容量是根据LFP计算的。

综上所述,作者重新设计的稀醚电解质中解锁了同时具有高容量和快速界面动力学的特点的石墨负极插层。通过去除 DME,作者在单 DOL 电解质中创建了更多的 CIP 和 AGG 溶剂化结构以及丰富的溶剂化阴离子。当使用 LiFSI 代替 LiTFSI 时,作者发现前沿轨道从溶剂转移到阴离子。生成的 SEI 富含 LiF、Li3N、Li2SO4和 Li2O,通过抑制共嵌入和过度的电解质分解来支持石墨负极的可逆性。因此,作者在 1 M LiFSI DOL 中实现了前所未有的石墨循环能力。此外,1 M LiFSI DOL 具有均衡的离子电导率、锂离子迁移数和界面动力学。因此,在中到高质量负载条件下产生的快速充电性能始终优于基于 EC 的电解质。除石墨外,锂金属和硅等高容量负极在 1 M LiFSI DOL 中具有出色的可逆性。除了设计新颖的电解质并将其应用于各种电池外,作者还提供了以下观点:(1) 研究人员之前认为醚基电解质与石墨不相容的原因,以及 (2) 用于操作石墨的环醚和无环醚电解质的设计原则。这项工作表明,阴离子种类可以决定电化学机制和稀醚电解质与石墨负极的可逆性。基于使用 1 M 锂盐的去溶剂化和共嵌入机制,DOL 和 DME 可以单独与 LIB 中的石墨负极相容。

总之,作者不仅提出了一种能够实现可逆石墨嵌入的稀醚电解质的整体结构和组成设计,而且还为下一代在恶劣条件下具有优异动力学性能的锂基电池奠定了基础。

Design Criteria of Dilute Ether Electrolytes toward Reversible and Fast Intercalation Chemistry of Graphite Anode in Li-Ion Batteries

Dawei Xia, Ethan Phillip Kamphaus, Anyang Hu, Sooyeon Hwang, Lei Tao, Sami Sainio, Dennis Nordlund, Yanbao Fu, Haibo Huang, Lei Cheng, and Feng Lin

ACS Energy Letters

DOI: 10.1021/acsenergylett.2c02590

https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c02590

文章来源:深水科技

特别声明:本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。