循环性能是评价锂离子电池使用寿命的基本指标,影响循环性能的因素有很多,如材料、结构、水分、制作工艺等。此外,一些外在因素对锂离子电池的循环性能也有显著的影响,如温度、循环制式、压力等。

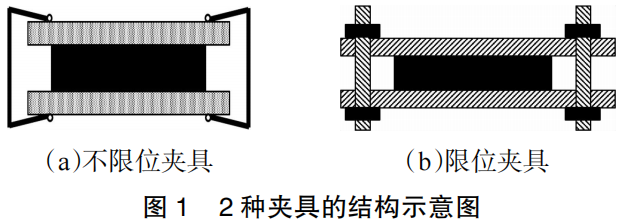

为了考察测试夹具限位对循环性能的影响,提高体系优化阶段软包电池测试的可靠性,本文以3.65Ah的磷酸铁锂/石墨软包电池为研究对象,采用木夹板和燕尾夹作为不限位夹具,采用铝夹板和螺栓作为限位夹具,研究了2种测试夹具对磷酸铁锂电池循环性能的影响。

1 材料与方法

1.1 实验样品

以天津力神电池股份有限公司成品LiFePO4/ 石墨软包锂离子电池为测试对象,将2 组电池分别使用不限位夹具(木夹板和燕尾夹)和限位夹具(铝夹板和螺栓,预紧力0.2MPa)进行45℃循环测试,充放电电流均为1C(1C=3650mA),充放电电压区间为2.50~3.65V,放电深度(DOD)为100%,每循环100圈进行一次直流内阻(DCIR)测试,循环次数达到1800次时停止测试。

1.2 性能测试及方法

采用美国Gamry电化学工作站测试循环后全电池的电化学阻抗谱(EIS),测试电池在0%、50%、100% 3个荷电态(SOC)下的EIS曲线,测试采用电压模式,电压设置为2mV,测试频率范围0.1~20000Hz。采用日本理学公司X射线衍射仪进行材料结构分析,测试100% SOC态下负极片的X射线衍射图谱。采用差示扫描量热仪进行固体电解质界面(SEI)膜热分解测试,测试100% SOC态下的负极粉,测试温度范围25~200℃。采用日本JEOL 7600F扫描电镜进行表面形貌分析。采用电感耦合等离子发射光谱仪进行元素含量分析。采用GURLYE 4150N测试仪测试隔膜的透气性。

2 结果与讨论

2.1 电池电化学特性分析

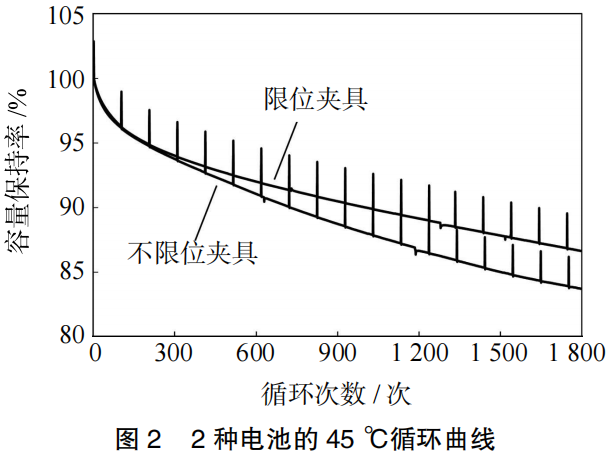

不限位夹具和限位夹具的结构示意图如图1所示,使用2种夹具测试的电池45℃循环曲线如图2所示。

循环1800次后,不限位夹具测试电池的容量保持率为83.7%,电池膨胀率为7.0%,限位夹具测试电池的容量保持率为86.6%,电池膨胀率为1.5%,限位夹具测试电池的循环性能明显优于不限位夹具,容量保持率提升2.9%,电池膨胀率降低5.5%。

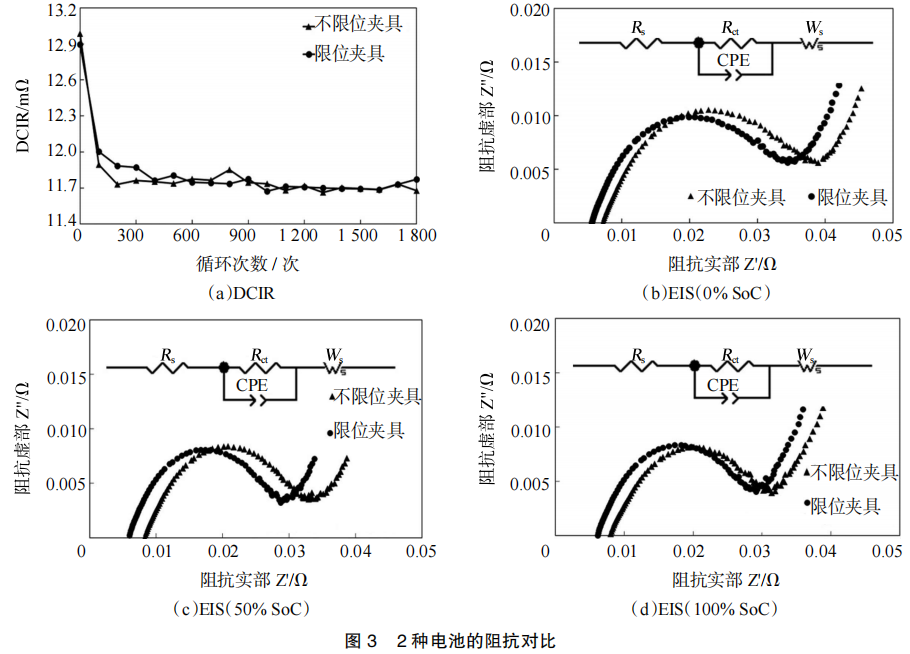

为分析测试夹具影响电池循环性能的根本原因,首先对比了2种循环方式下,45℃循环过程中电池的直流内阻(DCIR)和循环1800 次后,25℃,0%SOC、50%SOC、100% SOC 3个电态下的交流阻抗(EIS),曲线如图3所示。

从图3(a)可见,2 种循环方式下电池45℃的直流内阻没有明显差异,说明测试夹具对电池高温下的直流内阻影响不大。从图3(b)~(d)可见,循环1800 次后,25℃,电池分别在0% SOC、50% SOC 和100% SOC态下测试的EIS曲线由2部分组成:第1部分是半圆弧,半圆弧与横轴的交点代表电池的欧姆阻抗(Rs),半圆弧的半径大小与电池的电荷转移阻抗(Rct)大小相关;第2部分是斜线,斜线的斜率与电池的扩散阻抗(Ws)相关。

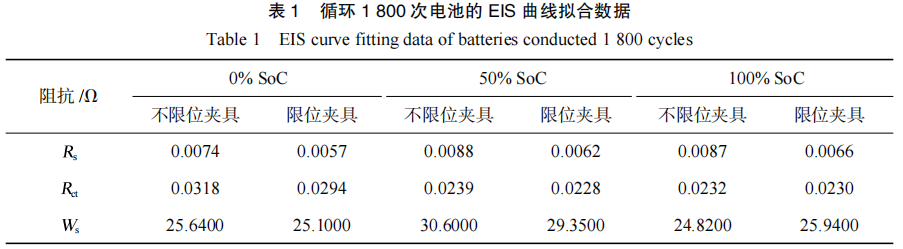

交流阻抗拟合数据如表1所示,可以看出,2种循环方式下电池的阻抗差异主要在Rs,使用限位夹具测试电池的Rs明显低于不限位夹具,这说明限位夹具能够减小极片间隙,改善电池界面,提高电池界面的一致性,从而减缓活性锂离子的消耗,降低电池内部电解液的消耗及副反应,从而延缓容量衰减,降低欧姆内阻。

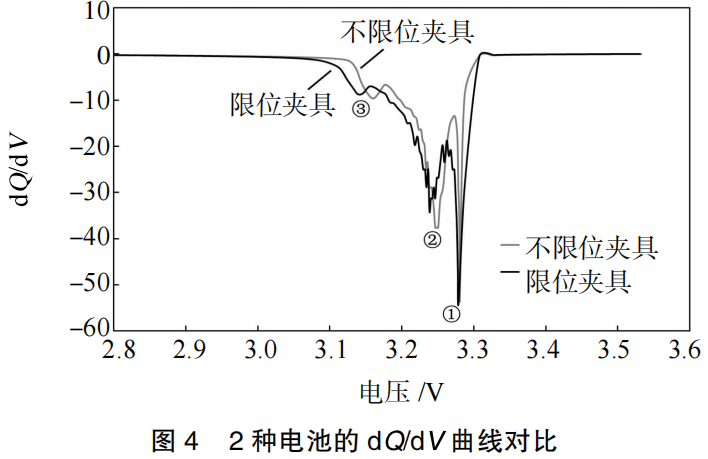

图4为循环后电池的微分容量(dQ/dV)曲线,可以看出,dQ/dV曲线出现3个峰,分别对应石墨电极的3个相变过程。其中3个峰的总面积有明显的差异,1号峰对应的是锂/石墨化合物LiC6的形成,不限位夹具电池1号峰面积的减弱意味着有更多活性锂的损失。电池使用限位夹具测试可以增大dQ/dV曲线中1号峰的面积,这说明使用限位夹具可以减少电池界面的副反应,从而减少活性锂的损失。

2.2 极片分析

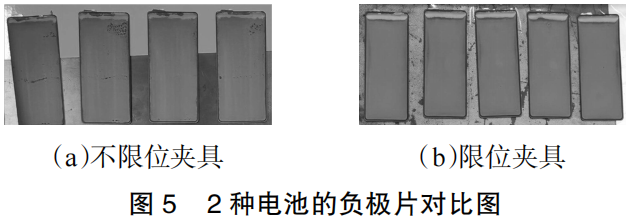

将循环后的2种电池采用0.33C恒流充电,充电至3.65V后转为恒压充电,截止电流为0.05C,然后进行解剖,拆解出的负极片的表面状态如图5所示。可以看出,电池中所有负极片的顶部均存在明显的析锂,这主要是由于该位置涂覆精度不够,导致相同面积的正负极容量不匹配所致。此外,使用不限位夹具测试电池的负极片表面也有明显失效,失效模式为死区,而使用限位夹具测试的电池的负极片表面状态较好,没有明显失效。

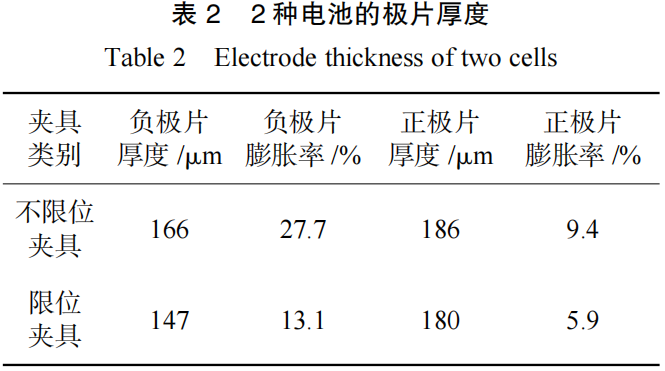

为分析产生该差异的原因,分别测试了正负极片的厚度,测试结果如表2所示。可以发现,使用限位夹具测试的正负极片的厚度和膨胀率明显低于不限位夹具,这是导致电池膨胀率差异的主要原因。极片厚度的差异原因可能是使用不限位夹具测试电池的极片表面副反应产物较多所致,为验证猜想,进行了一系列的测试进行深入分析。

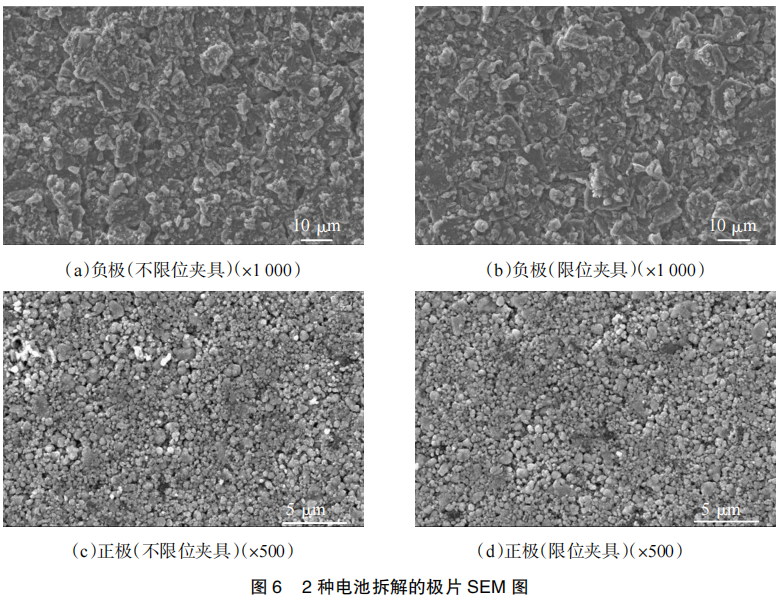

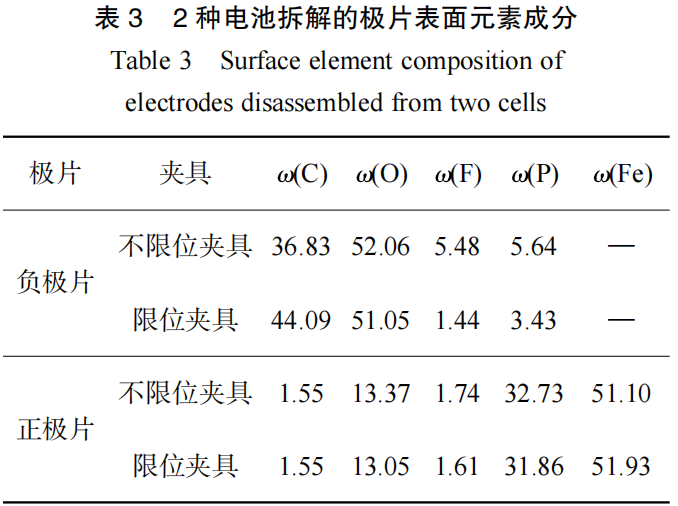

首先采用扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)对正负极片的微观形貌及表面成分进行了分析,测试结果分别如图6和表 3 所示所示。

通过SEM图像对比,2种夹具的负极表面均附着大量的副反应产物,但限位夹具表面副反应产物少,负极颗粒感更加明显。通过EDS对比,不限位夹具测试电池的负极表面氧、氟、磷元素更高,说明副反应更多,这与EIS测试结果一致。正极的表面形貌以及表面成分基本没有差异,说明使用不限位夹具和限位夹具对正极的形貌影响较小。

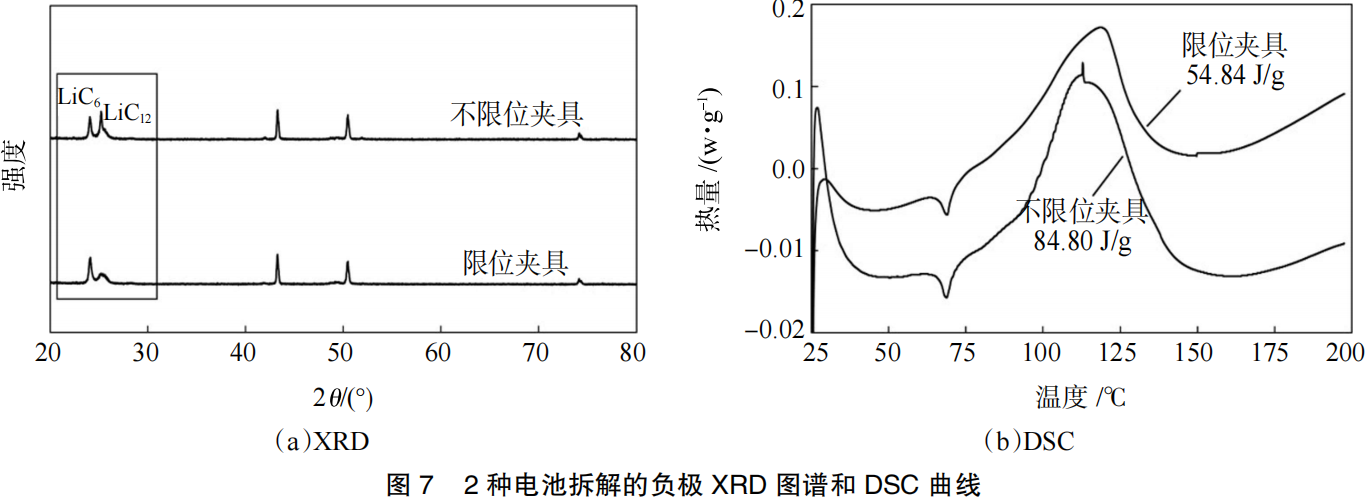

2种电池满电负极片的X射线衍射(XRD)图谱和差示扫描量热(DSC)曲线如图7所示。从XRD图谱可以看出2种循环方式下负极片XRD图谱的差异主要在20°~30°之间的(002)峰。石墨在嵌锂过程中,先转变为过渡相LiC12,再转变为最终相LiC6,因此在高 SOC态下,石墨的(002)峰会分裂成2个峰,左边的峰代表LiC6,右边的峰代表LiC12。使用不限位夹具测试电池的负极的LiC12峰强更强,说明负极中石墨的嵌锂量少,活性锂损失多,而活性锂损失主要在于电池在循环过程中发生了副反应,SEI膜不断修复消耗了大量活性锂,这也可以说明使用限位夹具测试能够减少电池内部副反应的发生。

从DSC曲线可以看出,在80~150℃温度范围内,SEI膜发生了分解,不限位夹具测试电池的SEI膜分解热为84.8J/g,限位夹具SEI膜的测试电池的SEI膜分解热为54.8J/g,使用不限位夹具测试电池的SEI膜分解热远高于限位夹具,这意味着不限位夹具测试的电池由于SEI膜的不断修复形成了较厚的膜,因此放热量高,而限位夹具测试的电池界面较好,SEI膜没有进行反复修复,因此放热量低。这也可以证实使用限位夹具测试可以减少SEI膜的破坏和副反应的发生。

采用电感耦合等离子光谱发生仪(ICP)测试100% SOC负极片中Fe元素和Li元素的浓度,结果为不限位夹具测试电池的Fe元素和Li元素质量分数分别为20.7×10-6和37335.5×10-6,限位夹具测试电池的 Fe元素和Li元素质量分数分别为 21.0×10-6和 40840.8×10-6。

可以看出,2种电池负极片的Fe元素含量基本无差异,负极片中的Fe元素主要来源于正极的铁溶出,这说明两种夹具对正极未产生破坏。而2种电池负极片的Li元素含量差异较大,使用限位夹具测试的负极片的Li元素含量明显高于不限位夹具,该结果与XRD结果一致。在电池的循环过程中,正负极片膨胀带来副反应逐渐增多,导致膨胀力增加。而木夹板由于受到电池膨胀力发生变形,导致电池不同位置出现受力不均的现象,这进一步加速了正负极界面与电解液副反应的发生,消耗大量的活性锂,导致循环下降。

2.3 隔膜分析

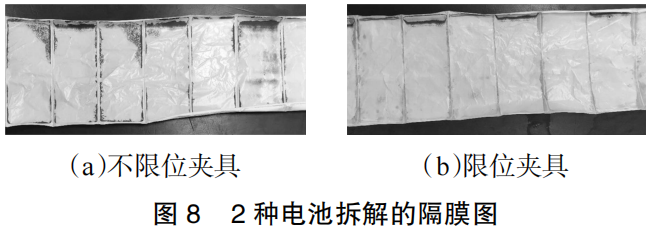

循环后电池中隔膜的表面状态如图8所示,可以明显看出,使用不限位夹具测试电池的隔膜大面上粘有大量的副反应产物,位置与负极片失效位置匹配,而使用限位夹具测试电池的隔膜大面上比较干净,粘连副反应产物较少。这说明限位夹具使负极与电解液界面副反应降低,减缓了活性锂的消耗。

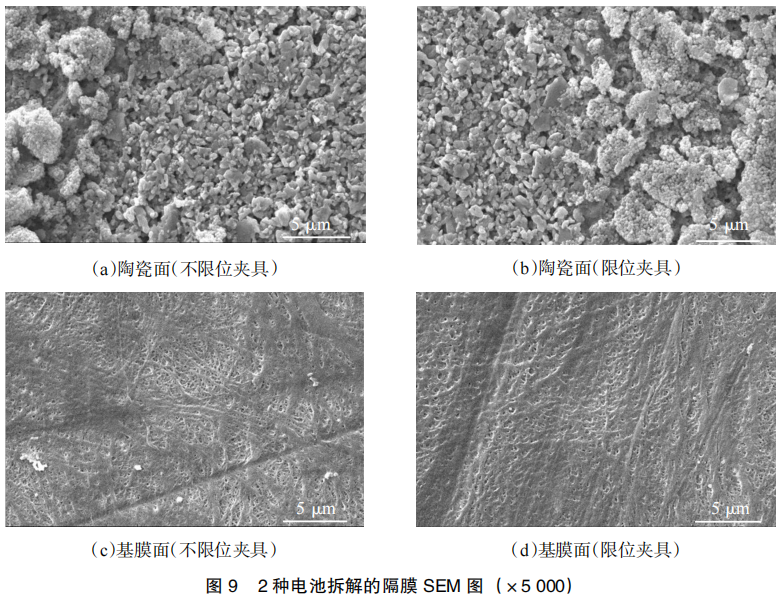

为深入分析测试夹具对隔膜微观形貌的影响,进行了SEM测试,测试结果如图9示。可以发现,两种电池的隔膜的陶瓷面没有明显的差异,主要原因是陶瓷面与正极片接触,而正极片没有明显的失效,因此隔膜陶瓷面的状态较好。2种电池隔膜的基膜面略有差异,基膜面与负极片接触,使用不限位夹具测试的电池由于负极片界面副反应的发生,导致界面温度较高,因此隔膜产生大量堵孔,这会阻碍锂离子的传输,增大电池极化,进而加速循环衰减。

为了证实使用不限位夹具测试电池的隔膜堵孔较多,进行了隔膜透气性测试,结果为不限位夹具和限位夹具测试电池隔膜的空气渗透时间分别为7.1s和6.8s。可以看出,使用限位夹具测试电池的空气渗透时间明显低于不限位夹具,说明使用限位夹具测试电池的隔膜透气性好、堵孔少。因此从隔膜表面状态、堵孔情况、透气性情况均可以说明使用不限位夹具对隔膜的不利影响较大,根本原因仍然是副反应较多导致。

3 结论

1)夹具是否限位对正极的微观形貌及表面成分影响不大。限位夹具能够减小负极表面副反应产物氧、氟、磷元素的质量分数,分别减少1.0%、4.0%、2.2%,增大LiC6峰强,减少活性锂离子的损失,降低SEI膜分解热35%,减少SEI膜分解与修复。

2)限位夹具能够减少负极与隔膜界面副反应的发生,降低隔膜堵孔率,提高隔膜透气性4.2%,利于锂离子的传输。

3)限位夹具提高电池的受力均匀性,改善电池中正负极片的界面接触,降低电池欧姆内阻20%以上,提升电池的循环性能2.9%。

4)通过对比夹具是否进行限位对电池性能的影响,揭示了动力电池体系开发体系优化阶段,采用软包电池进行测试验证时,需采用金属夹板限位夹具,从而提高软包电池测试的可靠性。同时,该结果有助于提高模组结构设计人员认知,需提高模组中电池单体的受力均匀性,进而延长模组的使用寿命。

文献参考:王浩,曾涛,刘伯峥,赵李鹏.测试夹具对磷酸铁锂电池循环性能影响[J].能源研究与管理,2022(3):56-62

文章来源:希骥电池与储能

特别声明:本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。