▍成果简介

化石能源消耗的增加以及CO2气体的过度排放已经造成严重的温室效应以及能源危机。电催化二氧化碳还原生成燃料以及化学品是解决上述问题的一种重要方法。电催化剂和反应界面的微环境调控是促进二氧化碳还原反应效率和选择性的常用策略。根据阿伦尼乌斯定律,基元反应的动力学通常与温度呈指数关系,也就是说增加反应温度有助于提升二氧化碳还原反应。然而,随着温度的升高,CO2分子在溶液中的溶解度将会减少,并且析氢副反应的速率也会提升。因此二氧化碳还原反应通常只能够在相对较低的温度下进行。

界面的微环境通常是决定催化过程以及动力学的因素,因为它影响了反应物和产物的溶解性、局部pH值以及活性位点的稳定性。超疏水性是一种特殊的固体表面润湿行为,它已经被广泛地应用于油水分离、自清洁、酶催化以及光催化等领域。

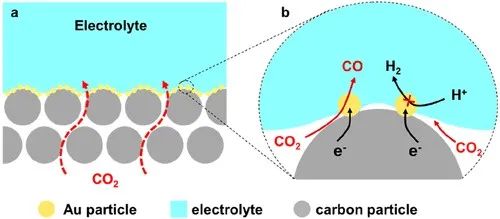

基于此,苏州大学封心建教授、张俊&兰州化物所何林等人通过将Au纳米颗粒锚定在超疏水多孔碳基底上构建了一种三相电极。这种固-液-气三相界面结构类似于气体扩散电极,它能够加速CO2的供给保证在高温条件下在界面微环境的表面仍然具有高浓度的CO2分子,最终获得高温下二氧化碳还原反应活性的提升。

相关工作以《Superhydrophobicity-Enabled Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction at a High Temperature 》为题在《 ACS Catalysis 》上发表论文。

▍图文导读

催化剂的表征

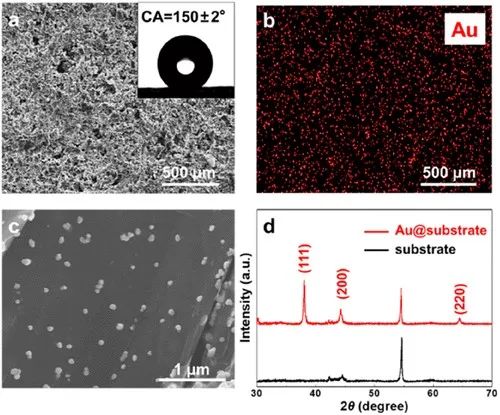

首先,作者以PTFE修饰的多孔碳作为基底,随后通过化学还原的方法将Au纳米颗粒模型催化剂负载到疏水多孔碳上。SEM以及XRD测试证实Au纳米颗粒被成功地修饰到多孔碳上。接触角测试表明多孔碳具有极佳的疏水性能,其接触角为150°。随着金纳米颗粒的负载,接触角降低到137°,表明该催化剂仍然具有好的疏水特性。与此同时,作者进一步对所制备的三相电极进行等离子处理获得了亲水的两相电极。

催化剂的性能测试

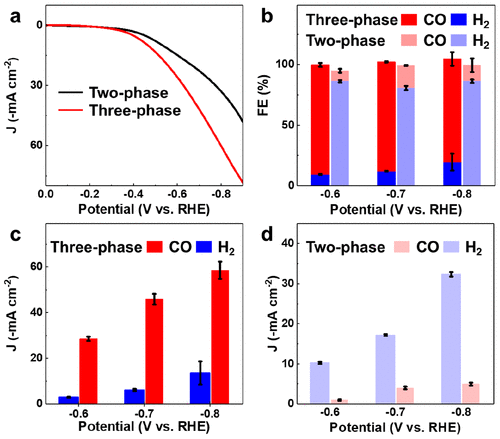

在H型电解池测试中,相比较于亲水的两相电极,三相电极表现出更大的电流密度,其在-0.9 V 电位下的电流密度为78.7 mA·cm-2, 而两相电极的电流密度仅为48.4 mA·cm-2。进一步地,作者对这两种电极系统进行了法拉第效率测试,结果表明三相电极系统的主要产物为CO以及少量的H2, 并且CO的法拉第效率在三个电位条件下均超过80%。然而两相电极系统的主要产物为H2。此外,三相电极系统的CO电流密度明显优于两相电极。

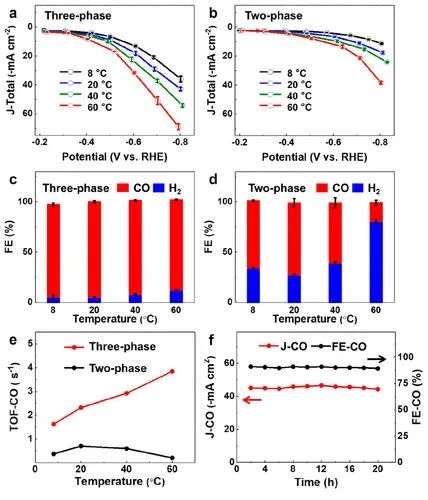

随后,作者进一步考察了温度对这上述两种电极的电流密度以及法拉第效率的影响。结果表明随着反应温度的逐渐增加,三相电极系统的电流密度明显提升,而两相电极系统的电流密度增加有限。此外,三相电极系统在整个温度区间内均保持高的选择性(CO 的法拉第效率均超过85%)。而两相电极系统在最优温度下(20℃)获得的最大CO 法拉第效率仅为72%。作者认为这是由于CO2在高温下的溶解度降低,从而降低了催化剂的本征活性。

为了理解每个活性位点的活性对于温度的依赖性,作者在-0.7 V电位下分别计算了两种电极系统下的CO周转频率。结果表明两相电极系统的周转频率随着温度的增加先升高后降低,这一趋势与法拉第效率保持一致。与之相反的是,三相电极系统的CO周转频率随着温度的增加线性提升。以上结果均表明升高反应温度有助于提升三相电极系统的反应活性。此外,作者进一步进行稳定性测试(-0.7 V, 60℃工况下),经过20小时运行,三相电极系统的CO电流密度以及法拉第效率仍然与初始状态保持一致,说明该电极系统具有良好的稳定性。

数字模型分析

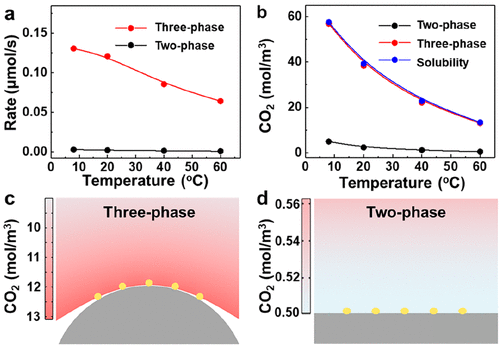

作者进一步建立了质量传递与催化反应相结合的数学模型用于揭示高温对两相系统和三相系统的影响。通常来说,随着反应温度的升高,CO2的溶解度将会逐渐减少,从而降低CO2的供给以及反应区的CO2浓度。然而,得益于三相系统的气体通道,三相系统的CO2供给明显优于两相系统。此外,三相电极系统能够确保CO2气体及时的从气相转移到反应界面处,从而保证在还原反应过程中,CO2的浓度在三相系统的界面微环境处基本保持不变。

以上结果表明,导致两相和三相催化体系性能差异的主要因素是反应区域CO2的补充能力(扩散速率)和浓度的差异,三相界面结构的设计和构建对于实现高温下高效的二氧化碳还原反应至关重要。

文献信息

Superhydrophobicity-Enabled Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction at a High Temperature. ACS catalysis. Accepted

https://doi.org/10.1021/acscatal.3c01444

文章来源:催化开天地

特别声明:本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。