▍导读

高能量密度和快速充电的充电电池被认为是最有前景的储能技术,以适应间歇性和波动性的可再生能源的大规模应用。充电电池对可再生能源波动电力的适应性能源至关重要。锂离子电池中Li和Co的稀缺性无法满足未来可再生能源的指数级增长。因此,由于铝资源丰富且具有高容量和安全性,铝电池被认为是最有前景的储能系统之一。近年来,铝石墨电池由于其良好的循环稳定性、高放电电压和安全性而受到广泛关注。然而,实现高能量密度和对波动电力的适应性仍然是主要挑战,这主要受到由活性材料和集流体组成的负极和正极的控制。

铝电池对波动电量和快速充电的适应性主要与电极表面均匀的电流分布和快速的离子/电子传输有关。目前,铝电池通常采用平面铝箔作为活性材料和集流体的负极。由于电流分布的不均匀性,Al沉积/剥离,特别是在大电流密度或波动电流密度下充放电过程中铝的枝晶生长是不可避免的。同时,在高腐蚀性离子液态电解质中,铝箔容易发生腐蚀和粉化,大电流密度或波动电流密度会进一步加速铝箔的腐蚀和粉化。

平面石墨纸(GP)和涂覆在光滑金属集流体上的石墨/金属化合物主要用作铝电池的正极。同样,正极的平面结构很容易导致充电/放电过程中由于离子/电子传输不均匀且缓慢局部电流密度较高。在大电流密度或波动电流密度下,紧凑的GP在AlCl4-离子的连续嵌入/脱嵌过程中膨胀和塌陷。对于传统的涂层正极,由于电流密度的波动和快速充电,粉末状活性材料很容易从光滑的集流体上脱落。

综上所述,铝箔负极的二维(2D)平面结构和广泛使用的正极集流体是铝电池适应大电流或波动电流密度的主要限制因素。构建三维(3D)多孔电极作为活性材料的铝负极和正极集流体的主体材料对于降低局部电流密度并加速离子/电子传输非常重要。因此,3D电极上均匀的电流分布和快速的离子/电子传输将促进能够适应大或波动电流密度的先进铝电池的发展。

为了提高铝电池的能量密度,必须设计和开发轻质电极和高负载活性材料。传统铝箔负极作为活性材料的有效质量利用率(约3.23%)非常低,并且大部分铝充当集流体。因此,轻质3D电极作为活性Al的集流体和主体材料可能是提高负极质量效率的有效策略。

此外,对于传统的涂层正极,各种石墨或金属基活性材料,如石墨,石墨烯,Ni3S2@石墨和Cu-金属有机骨架(Cu-MOF),已被开发以表现出高比容量。然而,必须使用粘合剂和导电剂作为添加剂将粉状活性材料负载到平面集流体上,这增加了正极的无效质量并阻碍了离子/电子传输,特别是在大电流密度下。更重要的是,考虑到活性材料与平面集流体之间的粘附力较弱,活性材料的负载质量必须较低,为0.7~3.0 mg cm-2。因此,开发高能-高密度铝电池变得极其困难。此外,正极集流体通常使用Ta、Mo、Pt等重金属进行加工。金属集流体占正极的主要质量比例(约98.6%),这明显降低了铝电池的能量密度。另一方面,贵金属因其在酸性离子液态电解质中良好的耐腐蚀性而成为集流体的常用材料;然而,其资源稀缺和成本高是限制问题。

综上所述,重金属集流体、低负载质量和活性材料的有效性是高能量密度铝电池发展的主要限制因素。为此,集成活性材料和轻质集流体的3D多孔自支撑电极有望降低集流体的质量比,增加活性材料的负载质量和有效性。

近年来,具有极低质量密度和多孔结构的气凝胶因其表现出广泛的应用前景而受到越来越多的关注。

▍ 成果简介

近日,来自北京科技大学焦树强&王明涌团队基于新型分层多孔无枝晶碳气凝胶膜(CAF)负极和集成石墨复合碳气凝胶膜(GCAF)正极构建了一种用于快速存储波动能量的轻质铝电池。证实了CAF负极上含O官能团的新诱导机制可实现均匀的Al沉积。与传统涂层正极相比,GCAF正极由于石墨材料的负载质量极高(9.5–10.0 mg cm-2)而具有更高的质量利用率。同时,GCAF正极的体积膨胀几乎可以忽略不计,从而具有更好的循环稳定性。轻质的CAF‖GCAF全电池由于其分级多孔结构,可以很好地适应大且波动的电流密度。同时获得了2000次循环后的大放电容量(115.6 mAh g-1)和高电流密度下的短充电时间(7.0 min)。基于碳气凝胶电极的轻质铝电池构建策略将推动适应波动可再生能源快速存储的高能量密度铝电池的突破。该研究以题目为“Carbon Aerogel Lightweight Al Battery for Fast Storage of Fluctuating Energy”的论文发表在材料领域顶级期刊《Advanced Materials》。

▍ 正文导读

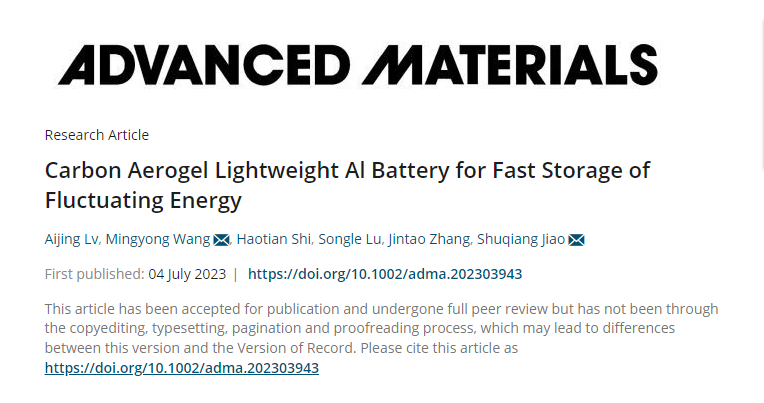

(1)CAF和GCAF电极的构建策略和表征

不含粘合剂和导电剂的CAF和GCAF的制备如图1a所示。GCAF作为集成正极,是通过将石墨负载到CAF中来制备的。对于CAF,CNFHG首先是通过交联纤维素纳米纤维(CNF)和水分子引入丰富的含O官能团而获得的。随后,通过简单的冷冻干燥构建了具有3D分层多孔结构的纤维素纳米纤维气凝胶(CNFA)(图1b)。纤维素纳米纤维气凝胶膜(CNFAF)是通过压制CNFA制备的。碳气凝胶(CA)和CAF(图1b)分别通过CNFA和CNFAF在900°C下退火获得。此外,当在CNFHG制备过程中添加石墨时,通过类似的过程合成了石墨复合碳气凝胶(GCA)和GCAF作为集成正极(图1c)。换句话说,石墨正极材料均匀地包裹在自支撑碳气凝胶中。如图1b和c所示,CNFA和石墨复合纤维素纳米纤维气凝胶(GCNFA)非常轻,可以用一张纸握住。因此,得到了轻量级的CA和GCA。

【图1】轻质碳气凝胶膜(CAF)和石墨复合碳气凝胶膜(GCAF)电极的构建策略和表征。(a)自支撑3D分层多孔CAF和GCAF的合成方案。(b)纤维素纳米纤维气凝胶(CNFA)和碳气凝胶(CA,插图)和(c)石墨复合纤维素纳米纤维气凝胶(GCNFA)和石墨复合碳气凝胶(GCA,插图)的照片。(d)碳气凝胶(CA)、(e)CAF和(f)GCAF的扫描电子显微镜(SEM)图像。(g)CAF和(h)GCAF的TEM图像。(i)CA、CAF、碳布(CC)、碳纸(CP)、Al和Cu负极,以及(j)GCA、GCAF、石墨@Mo(GMo)、石墨@碳布(GCC)和石墨纸(GP)正极。(k)X射线衍射(XRD)图案和(l)CAF和GCAF的拉曼光谱。(m)CNF粉末、CAF和GCAF的傅里叶变换红外(FTIR)光谱。(n)2.0 s测试后各种负极材料(CAF、CA、CP和Al)与AlCl3:[EMIM]Cl离子液态电解质的润湿性。

根据图1d和e所示的扫描电子显微镜(SEM)图像,作为负极主体基质的自支撑CA和CAF具有3D多孔结构,有利于电子的传输和离子。因此,可以很好地调节Al金属成核,并且可以在充电/放电循环期间抑制枝晶生长。同时,CA和CAF作为正极的集流体,可以负载石墨活性材料。集成的GCA和GCAF具有分层多孔结构(图1f),这导致高石墨载量和大容量。特别是,与金属集流体相比,集成碳气凝胶正极在酸性电解液中具有良好的耐腐蚀能力。此外,本研究中未使用粘合剂或导电剂;因此,轻质且集成的碳气凝胶电极可以为铝电池带来高能量密度。

由于退火过程中微泡的释放,碳气凝胶纳米片上形成了纳米孔(图1g和h)。因此,构建了3D分层多孔结构,使离子能够在电极内快速扩散,特别是在大电流密度下。对于GCAF,明显发现石墨均匀地包裹在集成石墨复合碳气凝胶的3D碳网络中(图1f和h),这可以减轻充电/充电过程中正极的体积膨胀。放电周期。因此,实现了正极的长循环稳定性。

与CA和GCA不同,CAF和GCAF中的电池通道通过压制过程折叠成交错通道(图1e)。CAF和GCAF的厚度减小,有利于缩短电极内部的离子扩散距离。CAF的厚度(373.2 μm)接近商用碳布CC的厚度(360.0 μm)。然而,CA和CAF作为负极的面密度分别仅为4.5和5.1 mg cm-2(图1i)。这些值远小于铜箔、铝箔、碳纸(CP)和CC负极的值。相比之下,以碳气凝胶作为集流体的集成GCA和GCAF正极具有高负载质量的石墨活性材料。其值高达9.5~10.0 mg cm-2,远高于传统涂层石墨正极(约0.8~3.0 mg cm-2)。正极达到62.2-63.3%(图1j),远高于涂有金属集流体的正极(<10%)。与GP正极相比,GCA和GCAF正极的面密度较低(图1j),并且GP的致密结构不利于离子扩散。因此,GP很难适应充放电过程中较大或波动的电流密度。具有轻质和大比表面积的自支撑3D分级多孔碳气凝胶负极和石墨复合碳气凝胶正极可以分别为Al沉积和AlCl4-插层提供足够的空间。从本质上讲,分级多孔碳气凝胶电极的结构特征有助于降低电流密度,为开发具有波动电流适应性的快速充电和高能量密度铝电池提供了可能性。

高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)图像和相应的选区电子衍射(SAED)图案表明CAF是典型的无序碳。对于石墨复合碳气凝胶,石墨被嵌入碳气凝胶纳米片中。除了与CAF类似的扩散晕之外,在GCAF的SAED图案中还观察到了石墨的特征衍射斑点。这表明石墨活性材料在GCAF制备过程中与CAF基材物理结合。X射线衍射(XRD)分析也证明了相同的结果。由于纤维素的存在,在CNF粉末和CNFA的XRD图案中观察到21.7°和34.5°处的衍射峰。这意味着CNF的晶体结构在冷冻干燥过程中没有改变。然而,退火后获得了无定形碳气凝胶。在CAF和CA的XRD图案中观察到23.5°和43.7°处的宽衍射峰(图1k)。对于GCAF和GCA,26.4°和54.5°处的衍射峰(图1k)对应于石墨的晶面(002)和(004)。石墨复合碳气凝胶中无定形碳的宽衍射峰也出现在23.5°和43.7°处(图1k)。这些结果与HRTEM获得的结果一致,表明石墨和碳气凝胶很好地结合在一起。

进行拉曼光谱进一步表征碳气凝胶和石墨复合碳气凝胶。从图1l中,可以在CA和CAF的拉曼光谱中观察到D带(1340 cm-1)和G带(1590 cm-1)。一般来说,D带与G带的比值(ID/IG)代表碳气凝胶中无定形碳的缺陷含量。碳材料中的缺陷含量随着ID/IG值的函数而增加。CA和CAF的ID/IG比率经计算分别为1.01和1.03。大的ID/IG值表明,由于含有丰富的含O官能团,碳气凝胶中的缺陷含量较高。先前的研究已证实,丰富的缺陷显著影响碳电极材料的容量和倍率性能。当碳气凝胶直接用作主体负极时,含O官能团为均匀Al沉积提供了更有效的活性位点。因此,CA和CAF作为负极有望改善充电/放电循环期间的Al沉积/剥离行为。另一方面,GCA和GCAF的D波段和G波段分别在拉曼光谱中的1340和1580 cm-1处检测到(图1l)。由于添加了石墨,GCA和GCAF的ID/IG值(0.96和0.99)低于CA和CAF。

对碳气凝胶的表面基团进行了分析和确认。研究了CNF粉末的C 1s、O 1s和Na 1s的X射线光电子能谱(XPS)谱。CNF中发现了大量含氧官能团,如羧基钠(−COO-Na+)、羟基(−OH)和醚(C−O−C)。XPS的结果与CNF粉末的傅里叶变换红外(FTIR)光谱一致(图1m)。CNF在3318 cm-1处的吸收峰归因于O−H键的伸缩振动。2900 cm-1和1328 cm-1处的吸收峰分别归因于-CH2-的伸缩振动和CH的弯曲振动。1600 cm-1和1417 cm-1处的吸收峰归因于-COO-Na+基团。1026 cm-1处的吸收峰归因于C−O键的伸缩振动。在CAF的FTIR光谱中(图1m),对应于O−H键的伸缩振动的吸收峰偏移到3444 cm-1,峰宽变窄,表明退火过程中-OH基团与其他分子通过氢键的相互作用减弱。-COO-Na+和C−O的吸收峰显著降低。显然,CAF中存在许多-OH基团和一些C−O−C和-COO-Na+基团。在GCAF的FTIR光谱中观察到类似的结果(图1m)。

根据经典Lewis酸碱理论,在碳气凝胶表面引入具有孤对电子的Lewis碱极性含O官能团,可以以Lewis酸的形式吸附AlCl3-xx+。当CAF用作铝电池负极时,丰富的含O官能团可以为铝沉积提供大量的锚定位点。因此,可以在负极上实现均匀的Al沉积,有效抑制Al的枝晶生长。

此外,由于碳气凝胶的3D分级多孔结构,CAF和CA对AlCl3/[EMIM]Cl离子液态电解质具有良好的润湿性。如图1n所示,CAF和CA与离子液态电解质的接触角(0°)远小于CP和Al的接触角(34.3°和72.8°),而具有3D多孔的Ni和Cu泡沫的接触角(0°)远小于CP和Al的接触角(34.3°和72.8°)。结构分别为119.2°和37.6°。这表明多孔结构可能不是影响碳气凝胶润湿性的主要因素。特别是,离子液态电解质对CAF的完全渗透时间(0.5 s)比CA的完全渗透时间(2.0 s)短得多。由于CAF上极性较大的含O官能团,CAF的润湿速度高于CA。换句话说,含氧官能团决定了碳气凝胶在离子液态中的润湿性。自支撑3D分层多孔碳气凝胶负极和石墨复合碳气凝胶正极优异的润湿性进一步促进了电极内部离子的快速传输,有利于适应充放电过程中大且波动的电流密度。另一方面,碳气凝胶负极和石墨复合碳气凝胶正极具有稳定的碳骨架。与传统的铝金属负极和正极金属集流体相比,用于铝电池的全碳气凝胶电极在酸性离子液态电解质中表现出优异的耐腐蚀性。

综上所述,自支撑3D分级多孔碳气凝胶具有重量轻、活性位点丰富、石墨载量高、化学稳定性好、超润湿性和渗透性等优点。因此,碳气凝胶作为双功能电极可以用作铝电池中的稳定负极和集成正极。此外,轻质全碳气凝胶电极可用于构建高能量密度铝电池,这种新型铝电池有望适应大且波动的电流密度。

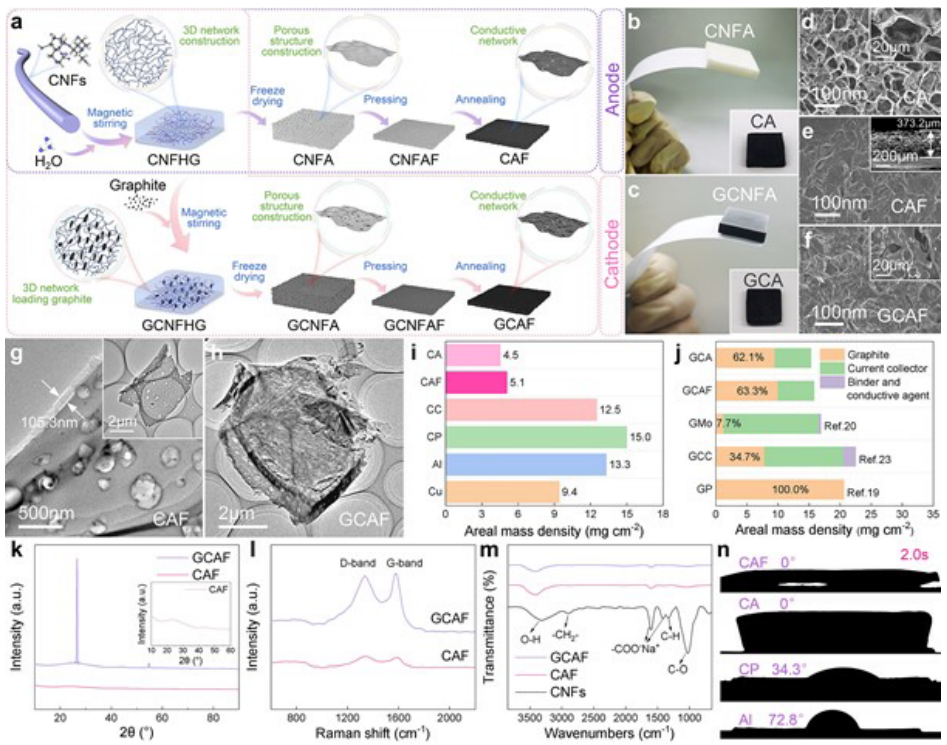

(2)超长循环、无枝晶的CAF负极

通常通过增加Al箔的厚度来缓解负极在离子液态电解质中的腐蚀和粉化。然而,Al负极的无效质量增加,但Al的枝晶生长仍然存在,特别是在大电流密度下。碳气凝胶不仅从根本上避免了负极的腐蚀,而且由于其自支撑的分级多孔结构,还可以在大电流密度下有效抑制Al的枝晶生长。在这项研究中,直接使用分级多孔CAF作为负极主体来调节Al沉积和剥离。使用AlCl3/[EMIm]Cl离子液态电解质评估CAF负极的电化学性能。如图2a所示,CAF负极在0.5 mA cm-2、容量为0.25 mAh cm-2时表现出优异的Al沉积/剥离循环稳定性,并且CAF负极的库仑效率在2500小时后达到100%(2500周期)(图2a)。然而,铝箔和CP对称电池仅在71小时和239小时后就分别表现出明显的电压波动(图2a)。50个循环后,CAF对称电池的电压滞后(33.9 mV)远低于铝箔和CP的电压滞后(49.4 mV和40.7 mV)(图2b和c)。与2D铝箔和CP负极相比,自支撑3D分层多孔CAF负极具有超长的循环寿命和较低的Al沉积/剥离过电势,并且库仑效率极高。

【图2】超长循环、无枝晶碳气凝胶膜(CAF)负极的电化学性能。Al‖CAF、Al‖CP和Al‖Al对称电池在0.5 mA cm-2电流下容量为0.25 mAh cm-2时的(a)循环性能,(b)库仑效率和(c)电压曲线。(d)Al‖CAF和(e)Al‖CA对称电池在0.5、1.0和2.0 mA cm-2下的循环性能和库仑效率。(f)CAF负极与先前报道的多孔Al(PAl)、CuAl和N掺杂碳棒阵列(NCRA)的性能比较。g)Al沉积在碳气凝胶(CA)上的电压分布和1.0 mA cm-2的CAF,可实现12 mAh cm-2的大容量。扫描电子显微镜(SEM)和(h,i)CAF电极和(j,k)相应玻璃纤维隔膜(GF/A)上铝沉积物在1.0 mA cm-2、4 mAh cm-2下的相应元素映射图像。

在0.5 mAh cm-2的较大容量下,比较了CA和CAF负极在不同电流密度下的铝沉积/剥离可逆性。在0.5 mA cm-2下循环50次后,CAF负极的电压滞后仅为37.3 mV,并且在800小时后没有观察到明显的电压波动(图2d)。相比之下,CA负极的循环寿命在0.5 mA cm-2下仅为400小时(图2e)。然而,由于CA负极具有较大的比表面积,因此表现出较小的电压迟滞,为32.1 mV。此外,CAF负极的电压滞后仅在高电流密度下出现小幅增加,在1.0和2.0 mA cm-2下的值分别为72.9和77.7 mV。但是,CAF和CA负极在0.5–2.0 mA cm-2的电流密度范围内表现出良好的循环稳定性和平滑的电压曲线,并且始终保持100%的高库仑效率。这表明碳气凝胶负极可能表现出良好的倍率性能。值得注意的是,CAF负极比CA负极表现出更好的循环稳定性和倍率性能(图2d和e)。因此,在CAF负极上实现了铝沉积/剥离的高可逆性。相比之下,2D Al箔和CP负极仅在1.0 mA cm-2的高电流密度下43和30小时后才表现出剧烈的电压波动。Al箔和CP负极的电压滞后分别高达112.2和67.4 mV,远高于CAF。

此外,将轻质CAF负极的电化学性能与之前研究中的各种负极进行了比较(图2f)。显然,CAF具有低得多的面密度,并且其自支撑3D分层多孔结构为Al沉积提供了足够的空间,大的比表面积降低了局部真实电流密度。因此,CAF负极在数千次循环后表现出超稳定的循环性能和低电压迟滞。特别是CAF负极表现出良好的倍率性能,有利于适应铝电池快速充电的波动电流。

为了观察自支撑3D分层多孔CAF或CA负极和2D负极(即铝箔和CP)上Al沉积物的形态和分布行为,以1.0 mA cm-2、12 mAh cm-2电流沉积Al。如图2g所示,CAF和CA均显示出稳定且长时间的Al沉积12小时。相反,仅在4.8和1.3小时后才在铝箔和CP负极上观察到严重的电压波动,并且在6.6和2.9小时后发生短路。因此,可以推断3D碳气凝胶可以有效调节Al沉积行为。

在1 mA cm-2和4 mAh cm-2下研究CAF负极和相应隔膜上铝沉积物的微观结构。如图2h和i所示,由微米纳米粒子组成的Al沉积物均匀分布在CAF负极的多孔碳纳米片上,并且没有观察到Al枝晶。CAF的3D分层多孔结构具有大比表面积,可以促进铝沉积过程中的均匀成核和生长。因此,无枝晶的CAF负极有助于铝沉积/剥离的高可逆性和超长的循环寿命(图2a)。相比之下,大的铝颗粒(尺寸达数十微米)离散地沉积在二维铝箔和CP负极上,并且铝箔上的一些腐蚀坑和CP上的裂纹被观察到。因此,Al的可逆性和沉积/剥离稳定性受到抑制。

另一方面,当CAF用作负极时,Al沉积在其分层多孔结构中。在玻璃纤维(GF/A)隔膜上几乎观察不到铝沉积(图2j和k)。然而,许多Al颗粒或枝晶沉积在Al箔和CP负极的表面上。因此,在GF/A隔膜上可以清楚地观察到聚集的铝沉积物。另外,由于Al和玻璃纤维(即SiO2)之间良好的亲和力,Al倾向于向隔膜生长。因此,Al沉积/剥离的可逆性恶化,并且可能发生短路。

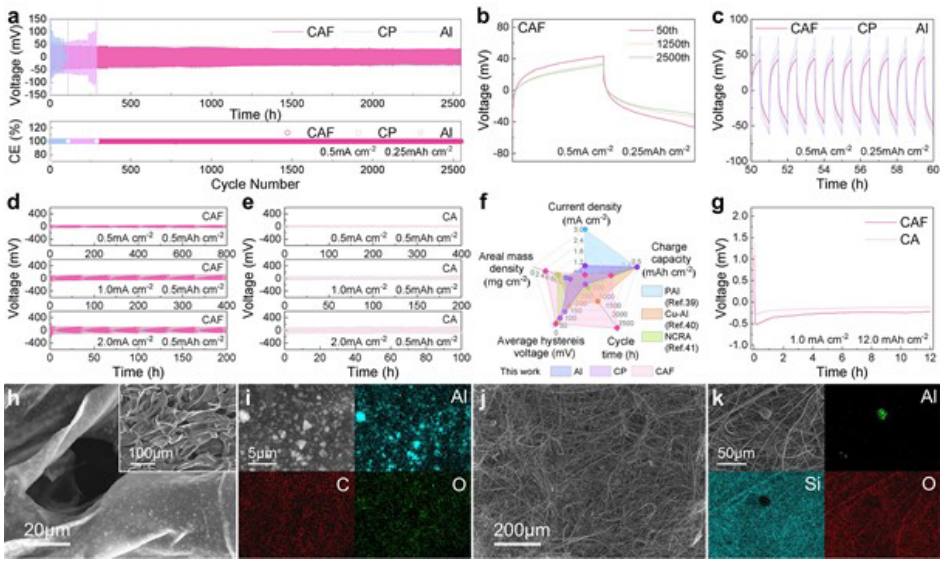

平面铝箔负极上铝沉积/剥离的演变过程和关键问题如图3a所示。活性铝箔很容易被酸性离子液态电解质腐蚀,导致铝负极粉化,产生死铝。同时,由于Al3+扩散失控和电流分布不均匀,铝箔表面生长出离散的Al枝晶或大颗粒。然后隔膜被插入并被铝枝晶刺穿,可能导致铝电池短路。特别是,铝沉积物从铝箔表面脱落,导致死铝的产生。因此,不受控制的铝沉积/剥离是传统平面铝负极的一个关键问题,这会导致循环稳定性差和电池失效,特别是在大且波动的电流密度下。

【图3】通过吸附AlCl3-xx+离子,含氧官能团在碳气凝胶膜(CAF)负极上诱导铝沉积的新机制。(a)平面铝箔负极充放电过程中的关键问题。(b)O 1s和(c)Al 2p X射线光电子能谱(XPS)光谱,原始CAF、浸入电解质中的活化CAF电极以及具有1 mA cm-2容量的Al沉积物的CAF电极,容量为4 mAh cm-2。基于飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)测试,浸没在电解质中的CAF电极上的(d)深度剖面和(e)AlCl3-xx+离子的3D溅射体积图像。(f)基于密度泛函理论(DFT)计算的各种含O官能团对AlCl3-xx+离子的吸附能。(g)具有含氧官能团的CAF负极上铝诱导沉积机制的示意图。

显然,3D分层多孔碳气凝胶负极可以有效克服平面铝负极的关键问题,如图2所示。然而,碳气凝胶负极上铝沉积/剥离反应的改进机制还需要进一步探索。因此,对CAF和CA进行循环伏安法(CV)。CAF和CA负极表现出类似的铝沉积/剥离行为,并且可以清楚地观察到一对位于-0.35和0.38 V的铝沉积/溶解氧化还原峰。此外,在初始CV测试中还出现了大约0.5和0.7 V处的两个氧化峰,这可能归因于碳气凝胶上含O官能团的氧化反应。对于CAF,氧化峰更加明显。为了进一步探讨自支撑3D分层多孔CAF负极对Al沉积/剥离的调节作用,对浸入电解质中的原始和活化的CAF进行了XPS。O 1s、Al 2p、C 1s、Na 1s和Cl2p的XPS谱如图3b-c所示。在O 1s谱中,位于530.5、531.8、533.0和534.9 eV的峰归因于C−O−Na、O−H、C−O和OC=O(图3b)。这些结果表明,CAF负极中存在大量含O官能团,例如羟基(-OH)、-COO-Na+和醚基(C-O-C)。同时,在原始CAF负极的Al 2p和Cl 2p光谱中几乎观察不到这些峰(图3c)。

对于浸没在AlCl3/[EMIm]Cl离子液态中的CAF负极,C 1s谱中对应于O-C=O、O−C−O和C−O的峰右移并显著增强。这表明CAF负极上的含O官能团在电解液中被激活。在O 1s谱中(图3b),O−H峰减弱,但C−O峰增强,即CAF上的−OH和C−O−C基团参与了活化过程。此外,Na+的峰在Na 1s光谱中消失。有趣的是,在Al2p谱中观察到74.6 eV处的峰值,对应于C−O−Al(图3c)。这表明−COO-Na+基团也参与了活化过程。C 1s谱中283.7 eV处的峰和O 1s谱中530.5 eV处的峰归因于C−O−Al(图3b)。值得注意的是,75.0 eV处的显著峰出现在Al 2p光谱,对应于Al−Cl(图3c)。在Cl 2p光谱中,199.0和197.5 eV处的峰也归因于Al−Cl,而200.4和201.9 eV处的峰归因于氧化Cl(O−Al−Cl)。XPS结果证明Al和Cl在浸泡活化过程中被引入到CAF负极中,这这可能归因于CAF负极上的含O基团与离子液态电解质中的AlCl3-xx+离子之间的反应。因此,形成了含铝基团,并且可能充当铝沉积的潜在活性位点。

为了识别活化反应过程中的AlCl3-xx+离子,对浸入电解质中的活化CAF进行了飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)。如图3d和e所示,-O-离子可以从含O官能团中解离。检测到AlCl3-xx+离子,即Al3+、AlCl2+和AlCl2+,并且可以吸附到-O-离子上。但Al3+的强度最高,其次是AlCl2+和AlCl2+。

利用密度泛函理论(DFT)计算了CAF负极上各种含O官能团对不同AlCl3-xx+离子的吸附能。对于所有含O官能团,Al3+的吸附能大于AlCl2+和AlCl2+的吸附能(图3f)。同时,从-OH解离出来的-O-离子对所有AlCl3-xx+离子具有最大的吸附能。−COO-从−COO-Na+解离到AlCl3-xx+的吸附能最低(图3f)。因此,可以得出结论,CAF的活化过程源于含O官能团解离的-O-与酸性电解质中AlCl3-xx+之间的吸附反应。换句话说,含O官能团为Al沉积提供了丰富的锚定位点,这可以诱导Al在CAF负极上的均匀沉积。

为了探索Al在活化的CAF负极上沉积的机理,还分析了4 mAh cm-2下Al沉积后O 1s、Al 2p、C 1s、Na 1s和Cl 2p的XPS谱,如图3b和c。与活化的CAF负极相比,Al沉积后CAF负极的C 1s、Na 1s和Cl 2p光谱没有显示出显著变化。然而,O 1s谱中530.2 eV处的C−O−Al峰和Al 2p谱中74.6 eV处的C−O−Al峰有所增强(图3b和c)。除了C−O−Al和Al−Cl的峰外,在Al 2p光谱中还观察到了72.9 eV的Al(图3c)。含氧官能团提供丰富的锚定位点并诱导铝在CAF负极上均匀沉积。新型无枝晶CAF负极的设计有助于提高循环稳定性。此外,CAF上含O官能团形成的丰富缺陷对铝电池的容量和倍率性能有显著影响。

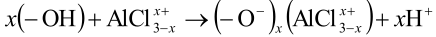

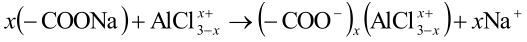

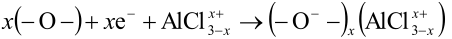

基于上述讨论,获得了一种新型有效的用于铝电池的自支撑3D分层多孔CAF主体负极,并初步提出了均匀铝沉积的机理。该过程可分为两个步骤:激活阶段和沉积阶段,如图3g所示。在CAF负极上,通过锚定AlCl3-xx+离子,含O官能团被激活为活性位点,如下:

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

因此,多孔活化CAF内部形成了丰富的含Al活性位点。考虑到活性位点的均匀分布和诱导效应,式(4)沉积铝的实际电流密度小且均匀。因此,在CAF负极上获得了Al微纳米颗粒。有效抑制了Al局部生长产生的枝晶和大颗粒,提高了充放电过程中的循环稳定性。

(4)

(4)

(3)集成GCAF正极和高负载石墨

用于负载正极活性材料的廉价且稳定的集流体是酸性和腐蚀性[EMIM]Cl-AlCl3离子液态电解质中铝电池商业化的关键障碍。目前,Ni、不锈钢、Ta、Mo和CP是主要的集流体。然而,常见的金属集流体(如Ni和不锈钢)在酸性离子液态中腐蚀严重;稀有金属集流体(如Ta和Mo)性能稳定,但其高昂的价格限制了其未来的大规模应用。此外,金属集流体通常具有较高的质量密度,这降低了铝电池的能量密度。因此,与金属集流体相比,质轻、廉价的碳基集流体在降低铝电池成本和提高能量密度方面更具优势。然而,对于2D CP集流体来说,在使用过程中会出现体积膨胀。充电/放电过程。

碳气凝胶由于其3D结构可以有效避免体积膨胀,并且由于其较大的比表面积可以负载大量的活性物质。因此,无粘合剂3D碳气凝胶可以用作铝电池自支撑正极的经济有效的集流体。进行线性扫描伏安法(LSV)测试来评估碳气凝胶作为自支撑正极集流体的电化学稳定性。CAF和CA在AlCl3/[EMIm]Cl离子液态电解质中表现出相似的电化学行为。CAF和CA的电化学窗口在5 mV s-1下接近2.5 V(相对于Al/AlCl4-),而CP和稳定金属集流体的电化学窗口明显低于碳气凝胶。与2D集流体相比,3D碳气凝胶的大比表面积降低了实际电流密度,从而产生较宽的电化学窗口,同时有利于大电流密度或波动电流密度下的快速充放电循环。因此,碳气凝胶有望成为稳定且有前景的铝电池集流体。

当石墨作为铝电池的正极活性材料时,它通常在充电/放电过程中发生体积膨胀,并且很容易从平面集流体上脱落。值得注意的是,碳气凝胶的3D分级多孔结构可以有效锁定粉末石墨,并提供空间来缓解石墨正极的体积膨胀。因此,设计并合成了具有分级多孔结构的集成GCA和GCAF正极(图1)。石墨的负载量高,并且不使用粘合剂/导电剂,从而产生高能量密度。

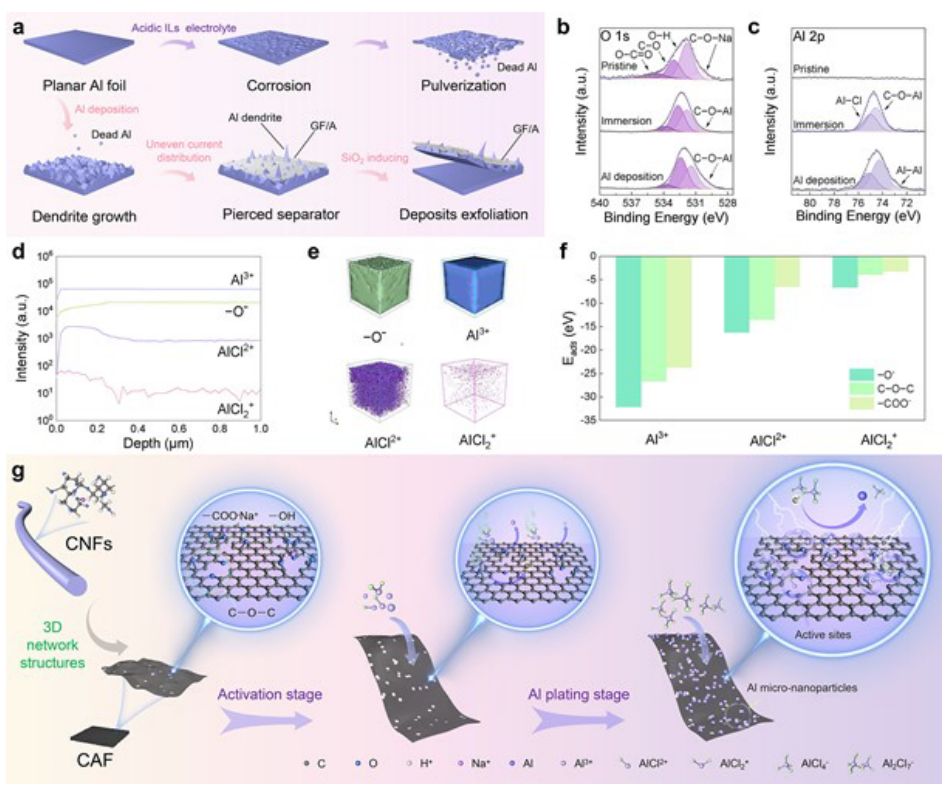

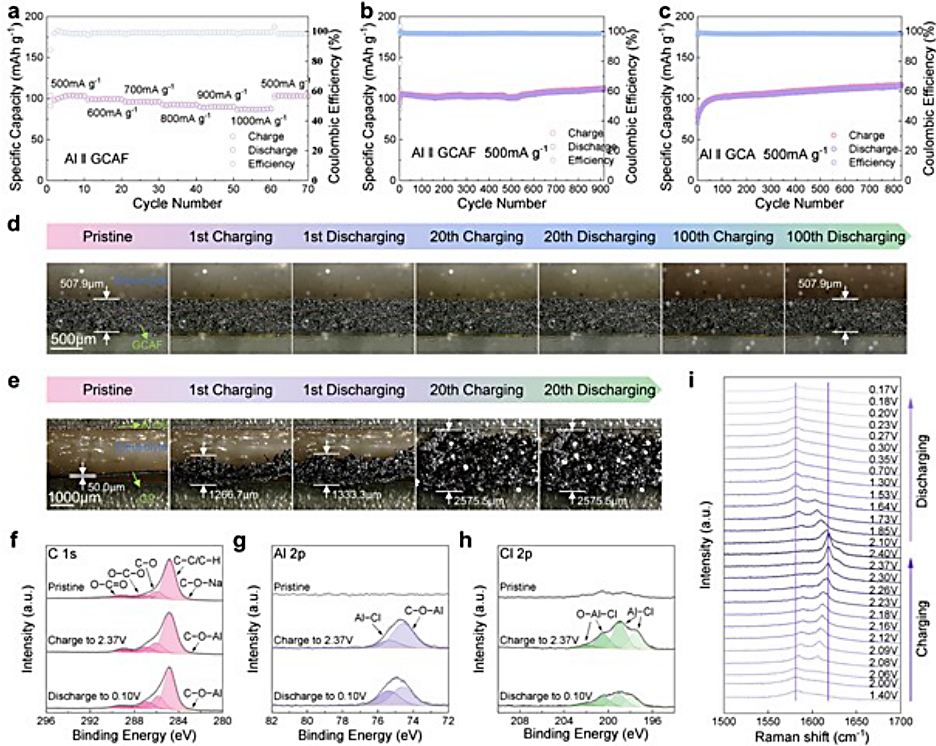

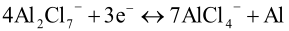

组装Al||GCAF和Al||GCA半电池。评估了具有9.5–10.0 mg cm-2高负载量石墨的自支撑3D分级多孔石墨复合碳气凝胶正极的电化学性能。铝电池的充电/放电采用500-1000 mA g-1范围内的波动电流密度。令人惊讶的是,GCAF正极在不同电流密度下保持了相似的容量和出色的循环稳定性(图4a)。库仑效率始终大于98.4%(图4a),表明铝电池GCAF正极具有良好的倍率性能,适应波动的可再生能源的存储。

【图4】高负载量石墨集成复合碳气凝胶膜(GCAF)正极的电化学性能和储能机制。a)GCAF正极在500、600、700、800、900和1000 mA g-1的不同电流密度下的充电/放电性能。(b)GCAF和(c)石墨复合碳气凝胶(GCA)正极在500 mA g-1下的循环性能和库仑效率。(d)GCAF和(e)石墨纸(GP)正极在500 mA g-1充电/放电过程中的原位光学照片。100个循环后原始和完全充电/放电的GCAF正极的(f)C 1s、(g)Al 2p和(h)Cl 2p X射线光电子能谱(XPS)光谱。i)GCAF正极充电/放电循环的原位拉曼光谱。

在电流密度为500 mA g-1时,集成的GCAF和GCA正极的初始放电容量分别为94.0和76.0 mAh g-1,第二个循环库仑效率分别为98.6%和97.4%(图4b和c)。在相似的电流密度下,GCAF正极的放电容量显著高于先前研究报道的石墨材料(约60 mAh g-1),例如石墨泡沫和天然石墨(NG)薄片。900次循环后,GCAF正极的放电容量保持在111.4 mAh g-1,库仑效率为98.2%(图4b)。800次循环后,GCA正极的放电容量保持在115.3 mAh g-1,库仑效率为98.5%(图4c)。然而,CAF集流体的放电容量在500 mA g-1时低于13.4 mAh g-1。这表明集成GCAF正极的容量主要来源于石墨活性材料,而不是来自CAF集流体上的含O官能团的赝电容。这些结果也得到了GCAF和CAF正极的CV曲线的支持。特别是,集成的GCAF正极具有石墨活性材料的高负载质量(9.5–10.0 mg cm-2)并且重量轻(图1i和j),这明显增加了正极的能量密度。GCAF正极比GCA正极具有更好的润湿性和对离子液态电解质的渗透性,因为在压制过程中保留了更多的含氧官能团(图1n),这促进了离子扩散到正极中。此外,GCAF和GP中Al离子的扩散系数是根据电化学阻抗谱(EIS)结果计算的。GCAF电极的扩散系数(4.31×10-14cm2s-1)大于GP电极的扩散系数(2.57×10-14cm2s-1)。因此,GCAF的大接触面积和分级多孔结构可以实现Al离子的快速扩散,并且多孔GCAF正极表现出高容量和良好的倍率性能。此外,GCAF和CAF正极均表现出1.9 V的高平均放电电压,这与之前研究中报道的石墨材料相似。综上所述,集成GCAF正极在提高铝电池性能方面具有更好的前景,特别是在大电流密度或波动电流密度下的快速储能方面。

此外,对各种石墨正极进行了原位光学显微镜测试,以探索它们在500 mA g-1高电流密度下恒电流充电/放电循环过程中的体积膨胀。从图4d中的原位光学照片来看,GCAF正极在100次循环后几乎没有发生体积膨胀。相比之下,GP和传统涂层石墨(GTa)正极观察到显著的体积膨胀。GP和GTa正极的石墨层厚度从50快速增加到2575.5 μm(图4e)和42.4到409.1 μm,对应的膨胀比高达20个循环后分别为51.5倍和9.6倍。显然,碳气凝胶的3D分层多孔结构在充电/放电过程中提供了足够的空间。因此,GCAF正极在抑制石墨材料的体积膨胀方面表现出优异的性能,从而对大电流密度和波动电流密度具有良好的适应性。

为了探索自支撑3D分层多孔GCAF正极的充电/放电机制,Al||GCAF半电池在100次循环后被拆卸。通过SEM研究GCAF正极的表面结构。自支撑GCAF正极在充满电至2.37 V后保持其完整的结构。GCAF正极的元素映射图像中出现了Al和Cl,对应于AlCl4-的插层。这一结果与之前的研究结果一致。集成GCAF正极的自支撑3D分层多孔结构提供了足够的空间来抑制充电/放电过程中的体积膨胀和结构塌陷。

根据原始GCAF正极的C 1s、O 1s和Na 1s XPS光谱(图4f),含O官能团,包括-OH、-COO-Na+和C-O−C与CAF上的类似(图3b)。在C 1s XPS谱中,GCAF正极的峰在第100次循环充电前后没有变化,表明石墨的化学结构几乎没有变化(图4f)。在充电/放电过程中,AlCl4-的嵌入/脱嵌通过Al 2p和Cl 2p XPS光谱中Al-Cl的峰值变化得到证实(图4g和h)。在Cl 2p XPS光谱中观察到O-Al-Cl峰(图4h)。O-Al-Cl物质是通过AlCl3-xx+离子和含O基团的吸附形成的。

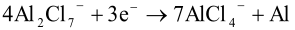

图4i显示了充电/放电循环中AlCl4-离子嵌入/脱嵌过程中集成GCAF正极的原位拉曼光谱,其中在1340 cm-1(D波段)和1580 cm-1处观察到两个峰。充电至2.08 V后,G带分裂成E2g2(i)模式(1585 cm-1)和E2g2(b)模式(1607 cm-1)的双峰,这与内部和边界的碳振动有关石墨层。这意味着AlCl4-嵌入到石墨层中。充电至2.37 V后,E2g2(i)模式几乎消失,只有E2g2(b)模式保持在1618 cm-1。在放电过程中,E2g2(b)模逐渐减弱,E2g2(i)模重新出现。完全放电至0.17 V后,原始GCAF正极的G带(1580 cm-1)恢复。拉曼结果证实,集成GCAF正极在充电/放电循环期间表现出高可逆性。基于上述结果,发现集成GCAF正极的充放电机理与传统石墨活性材料的充放电机理一致,如下:

正极: (5)

(5)

负极: (6)

(6)

(4)轻量化CAF‖GCAF全电池

金属集流体在正极中所占质量比较高,而以往铝全电池中铝箔负极质量利用率极低,明显降低了电池的质量能量密度。在这项研究中,轻质碳气凝胶被用作双功能电极,同时作为铝电池中的主体负极和集成石墨复合正极。由于双功能电极的质量利用率高,这有助于提高全电池的能量密度。

组装了带有全碳气凝胶电极的轻质铝电池(CAF‖GCAF全电池),并评估了其电化学性能。如图5a所示,CAF‖GCAF全电池在500–1000 mA g-1的大电流密度范围内具有优异的倍率性能。CAF‖GCAF全电池在500、600、700、800、900和1000 mA g-1时的放电容量分别为114.6、112.0、110.0、108.1、106.0和104.2 mAh g-1。即,电流密度的较大波动对放电容量的影响很小。当电流密度恢复到500 mA g-1时,放电容量仍保持在119.7 mAh g-1,即CAF‖GCAF全电池适应波动能量的存储。特别是,CAF‖GCAF全电池在1000 mA g-1的高电流密度下表现出较长的循环寿命。经过2000次循环后,实现了115.6 mAh g-1的高放电容量和高达98.6%的库仑效率(图5b)。碳气凝胶的3D分层多孔结构具有大的比表面积和丰富的活性位点,促进了离子/电子的快速有效传输,降低了局部电流密度,改善了电化学反应的均匀分布。因此,负极上Al枝晶的生长和正极上的体积膨胀被有效抑制。GCAF正极和CAF负极在大电流密度下均表现出优异的倍率性能。显然,CAF‖GCAF全电池有望实现快速充电并满足可再生能源的存储要求,这在实际应用中极具吸引力。

【图5】高容量、波动、大电流密度快速充电CAF‖GCAF全电池。(a)CAF‖GCAF全电池在波动电流密度下的性能。(b)CAF‖GCAF全电池在1000 mA g-1大电流密度下的循环性能和库伦效率。整个正极(包括活性材料、集流体、导电剂和粘合剂)的克比容量(c)、面比容量(d)和充电时间(e)的比较。(f)CAF‖GCAF全电池与之前报道的双石墨铝电池的性能比较。放电容量和能量密度是基于铝电池的整个正极和负极计算的。这项工作的结果(c-f)是根据(b)的数据计算的。

如图5c-e所示,克容量、面容量和充电时间是根据整个正极(包括活性材料、集流体、导电剂和粘合剂)的质量计算的。与之前论文报道的石墨正极相比(图5c),整个GCAF正极在668.8 mA g-1的大电流密度下的质量比容量(77.3 mAh g-1)是涂层石墨正极的3.2-11.0倍。电流密度范围为78.6–336.4 mA g-1,略高于电流密度为20或500 mA g-1时的GP。因此,快速充电/CAF‖GCAF电池可以实现放电。同时,由于石墨活性材料的高负载量和大的质量比,3D分级多孔GCAF正极在非常大的面电流密度(9.3 mA cm-2)下表现出1.1 mAh cm-2的超大面比容量。该值远高于报道的石墨正极在面电流密度小于4.2 mA cm-2时的值(<0.6 mAh cm-2)(图5d)。,GCAF正极在更高的电流密度下获得了高克和面比容量(图5c和d),这可以归因于轻质碳气凝胶的分层多孔结构中离子/电子的快速传输。基于优异的充放电特性,CAF‖GCAF全电池的快充能力更强(图5e)。7分钟的短充电时间实现了更大的充电容量,这优于之前的研究报告。

轻质CAF‖GCAF全电池的所有性能都是基于整个正极和负极质量来计算的,以更好地评估碳气凝胶双功能电极的有效性。此外,还将CAF‖GCAF全电池与以往研究报道的双石墨铝电池的性能进行了比较。如图5f所示,CAF‖GCAF全电池在活性方面具有突出的优势。材料负载质量、循环寿命、放电容量等。基于轻质碳气凝胶集流体的能量密度经计算高达55.5 Wh kg-1,是先前研究报道的铝石墨电池的9.0倍(6.2 Wh kg-1)。此外,在以往的大多数研究中,CAF‖GCAF全电池的石墨活性材料的载量、放电电压和循环稳定性均优于其他铝电池。特别是CAF‖GCAF全电池可以同时获得多种优异的性能。更重要的是,CAF‖GCAF全电池对大且波动的电流密度表现出良好的适应性。

▍ 总结与展望

设计了一种新型自支撑分层多孔CAF作为负极和GCAF作为正极来构建轻质铝电池。CAF作为主体负极,在2500小时内表现出稳定的沉积/剥离行为。基于CAF上的含O官能团和AlCl3-xx+离子之间的有效吸附,提出并证实了一种无枝晶Al沉积的新诱导机制,从而产生了丰富且均匀的Al沉积活性位点。值得注意的是,具有高载量(约10.0 mg cm-2)的集成GCAF正极在900次循环后表现出较大的比容量(111.4 mAh g-1),并且在大循环次数下表现出极高的面容量(1.1 mAh cm-2)。特别是,与GP正极50倍的大体积膨胀相比,GCAF正极几乎不发生体积膨胀。低成本、轻量化的CAF‖GCAF全电池对500~1000 mA g-1范围内的波动电流具有良好的适应性,并具有7.0 min的快速充电能力。在1000 mA g-1的高电流密度下循环2000次后,放电容量保持在115.6 mA g-1。这项研究有望促进快速存储波动的可再生能源的高能量密度铝电池的发展。

★ 参考文献 ★

Lv, A., Wang, M., Shi,. H. et al. Carbon Aerogel Lightweight Al Battery for Fast Storage of Fluctuating Energy. Adv. Mater. 2023.

DOI: 10.1002/adma.202303943 https://doi.org/10.1002/adma.202303943

文章来源:电池未来深水科技

本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。