▍引言

LiCoO2||石墨全电池是最有前景的商业锂离子电池之一,广泛应用于便携设备。然而,在长时间高温存储后,这种电池仍然面临严重的容量衰减问题,因此研究LiCoO2||石墨全电池的衰减机制具有重要意义。

● 正文部分 ●

01 成果简介

本研究采用商业化63 mAh LiCoO2||石墨电池,揭示了65 °C高温存储过程中容量衰减的机制。结果发现,在100%充电状态(SOC)下,经过1个月、2个月、3个月和6个月的65 °C存储后,电池的放电容量分别降低了27%、36%、43%和66%。此外,对应的恢复容量分别为14%、18%、23%和35%,其中不可逆容量损失分别为13%、18%、20%和31%。在对65 °C下存储的电极进行表征后,定量分析结果说明,容量衰减与石墨电极上死锂的形成和Co3+的穿梭效应有关。该研究以题目为“The capacity decay mechanism of the 100% SOC LiCoO2/graphite battery after high-temperature storage”的论文发表在材料领域国际顶级期刊《Journal of Power Sources》。

02 图文导读

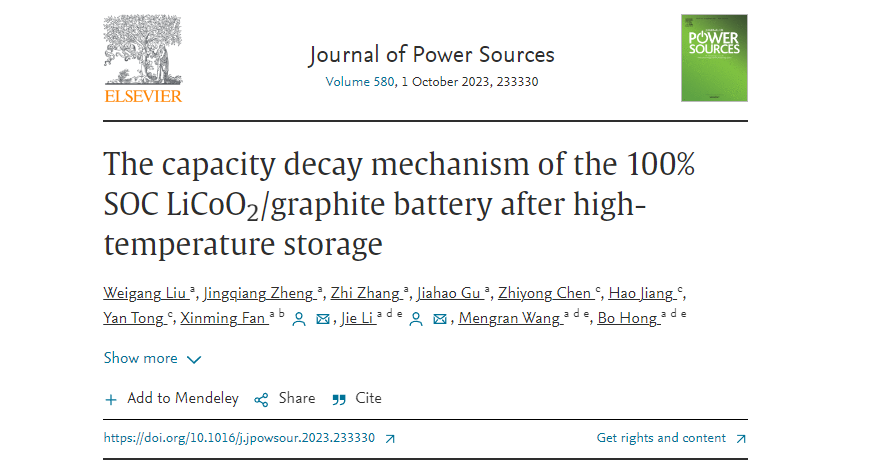

【图1】(a)存储在不同时间的65°C下后,电池保留容量的第三次放电曲线之前和之后。(b)存储在65°C下随着存储时间增加的电压衰减趋势。(c)存储在不同时间的65°C下之前和之后的第三次充放电曲线。(d)不同存储时间后的恒压充电容量曲线。(e)在65°C下存储1-6个月后的容量柱状图。(f)存储在65°C下1-6个月后的容量衰减率、恢复率和容量损失率的预测图表。

在这项研究中,作者选择了五个1254型电池进行测试,并取得了平均数据。在不同存储时间后的电池放电性能如图1a所示。存储1个月、2个月、3个月和6个月后,电池的保留容量分别为45.7 mAh、42 mAh、36.7 mAh和22.2 mAh。存储前,电池的开路电压约为4.191 V。存储1个月、2个月、3个月和6个月后,开路电压分别变为4.074 V、4.019 V、3.956 V和3.848 V,其中电压衰减分别为0.117 V、0.172 V、0.235 V和0.343 V。经过线性拟合后,电压衰减趋势如图1b所示。如图1(c-d)所示,在存储1个月、2个月、3个月和6个月后,电池的恢复容量分别为54.28 mAh、53.55 mAh、51.4 mAh和44.96 mAh。存储前的恒压充电容量为8.74 mAh。然而,在65°C下存储1个月、2个月、3个月和6个月后,恒压充电容量分别为20.0 mAh、23.2 mAh、24.8 mAh和37.1 mAh,如图1(c)所示。这意味着恒流充电容量随着存储时间的延长而减少,而恒压充电容量继续增加。恒压充电容量的增加是由于在65°C下存储期间产生的阻抗增加引起的。在65°C下存储1个月、2个月、3个月和6个月后的电池保留容量、恢复容量和损失容量如图1(e)所示。电池的保留容量比分别为72%、64%、57%和34%。经过存储后的3个充放电周期后,恢复率分别为14%、18%、23%和35%,容量损失率分别为13%、18%、20%和31%。电池容量退化率分别为27%、36%、43%和66%。

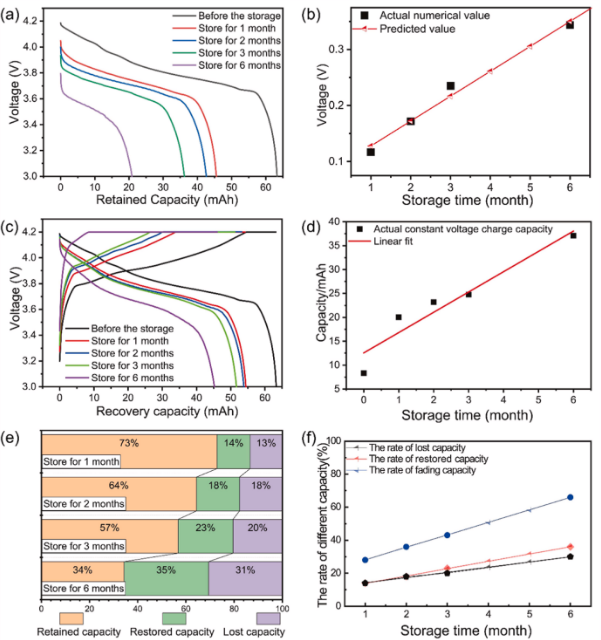

【图2】电池在存储前和存储后(存储1个月,3个月,6个月)的正极、负极和隔膜。(a)-(a3) LiCoO2的正极。(b)-(b3)石墨的负极。(c)-(c3)隔膜的一侧涂覆有氧化铝。

作者使用扫描电子显微镜(SEM)观察了储存前后的正极、负极和聚丙烯隔膜的表面形貌变化(图2(a-c))。如图2(a)-(a3)所示,与存储前相比,储存后的正极没有明显的结构变化。随着存储时间的延长,电极表面出现了小颗粒,根据EDS结果,确定这些颗粒是氧化铝。氧化铝可能来自隔膜,表明随着存储时间的增加,氧化铝持续积累在隔膜上,导致界面阻抗增加。如图2(b)-(b3)所示,可以观察到SEI膜随着存储时间的延长变得更厚。如图2(c)-(c3)所示,随着存储时间的增加,PP(聚丙烯)隔膜的某些孔道被堵塞。这将不可避免地抑制锂离子在充放电过程中的传输,并增加电池的内部电阻,这可能会影响电池的容量恢复能力。

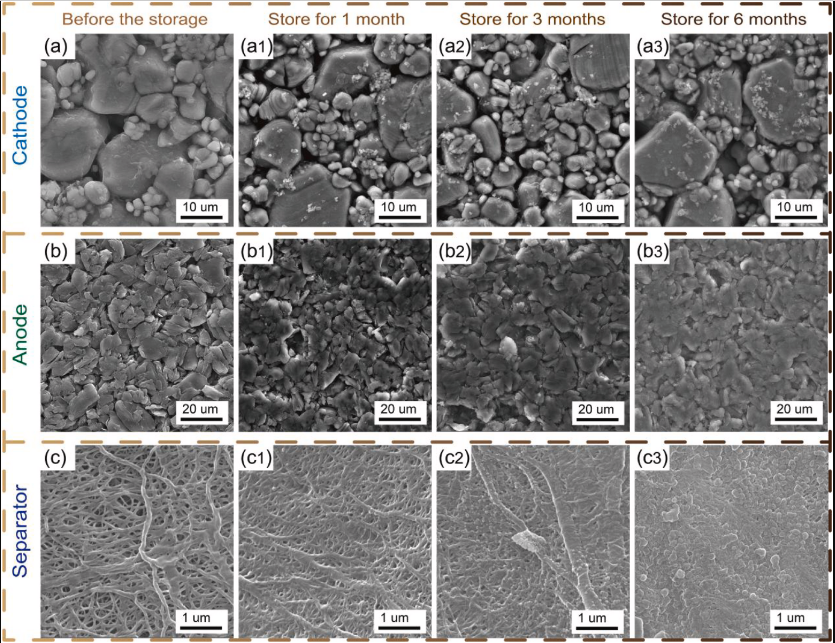

【图3】储存前的正极的透射电子显微镜(TEM)图像(a),以及储存1个月后(a1),3个月后(a2)和6个月后(a3)的TEM图像;储存前的负极的TEM图像(b),以及储存1个月后(b1),3个月后(b2)和6个月后(b3)的TEM图像。

图3显示了65°C存储前后100 nm尺寸的正极和负极的透射电子显微镜(TEM)图像。存储前,电池充放电三次并以完全充电状态存储,观察到正极(LiCoO2)表面光滑,负极表面形成不规则且少量的固体电解质层(SEI)膜。当存储1-6个月时,CEI膜逐渐变厚,并且膜比较均匀(图3 a1-a3)。此外,负极上形成的SEI膜在存储时间延长时增厚,并且呈无结构状态(图3 b1-b3)。从第三个月到第六个月存储期间SEI膜的增厚表明,在这个阶段负极表面的反应更加激烈。CEI和SEI的形成会自然地消耗电解液中的锂,这也是容量衰减的原因之一。这可能导致高界面电阻,阻碍锂离子的扩散动力学过程,导致存储后的极化增加。

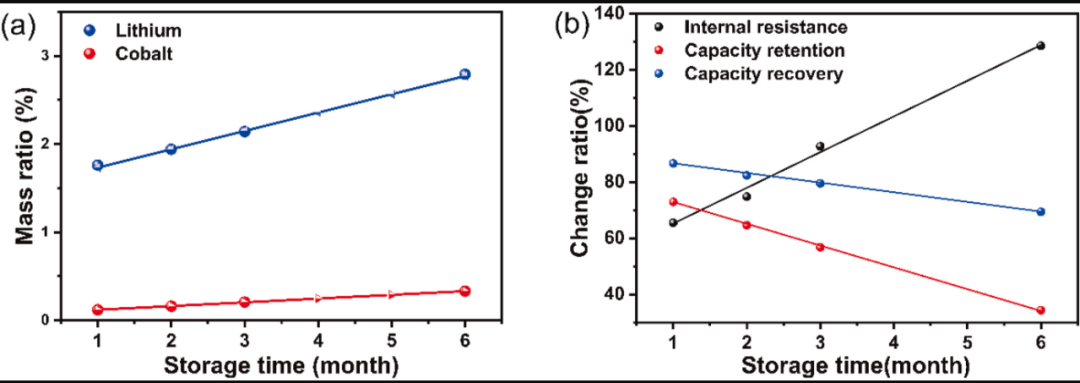

【图4】(a)储存在不同时间后,石墨负极中锂和钴含量的实际和预测百分比。(b)在100% SOC能量存储下,1个月、2个月、3个月和6个月内内部电阻、容量保持率和容量恢复率的变化率。

锂钴酸锂的分子式为LiCoO2,认为一个Co原子的溶解对应于结构中一个Li原子的损失。当存储1个月时,负极中钴的质量为0.15 mg,对应于LiCoO2的质量:0.15 mg x 97.873 ÷ 58.933 = 0.249 mg(LiCoO2的分子量为97.873,Co的分子量为58.933,Li的分子量为6.94,计算结果保留3位有效数字)。然后锂钴酸锂中的Li质量为:0.249 mg × 6.94 ÷ 97.873 = 0.018 mg,这转化为容量为:0.018 mg × 3.680 mA h/mg = 0.065 mAh,并且这个容量与损失容量的比例为:0.065 mAh ÷ 8.6 mAh = 0.76%。同样地,计算了存储2个月、3个月和6个月后溶解的钴转化后的容量分别为损失容量的0.9%、1.1%和2.01%。作者探索了负极中钴含量与损失容量之间的关系。发现尽管随着存储时间的增加,钴损失对损失容量的贡献增加,但百分比仍然很小,因此负极中死锂的增加主导了损失容量的增加,而钴的溶解对容量损失有一定影响,但影响较小。此外,图4a显示了负极中Li含量和Co含量的线性拟合。当电池处于完全充电状态时,正极材料LiCoO2处于高电位下的富锂状态,而负极材料处于低电位下的富锂状态。如果将电池存储在这种状态下,电池系统处于热力学不稳定状态,趋向于转变为平衡系统。会发生一系列反应,这将极大地影响电池的性能。在65°C下存储后,电池的内部电阻变化速率增加,容量保持率和恢复率变化速率随着存储时间的延长而减少,这主要归因于存储期间死锂的沉积和钴的溶解。内部电阻变化速率、容量保持率和恢复率变化速率与存储时间呈线性关系(图4b)。此外,表S7显示了在65°C下存储1至6个月后,100% SOC下电池的存储容量损失。恢复容量与存储损失容量的比例分别为50.56%、50.15%、52.63%和55.76%。存储1至6个月后,电池的保留容量越来越低,导致恢复容量与存储损失容量的比例增加,但损失容量增加,电池退化。

▍ 总结和展望

综上所述,本研究探究了LiCoO2/石墨电池在高温存储过程中的容量衰减机制。容量损失可能由界面副反应和阻抗增加引起。在高温(65 °C)下存储后的容量损失机制可以总结如下:随着存储时间延长,正负极上的CEI(电化学界面层)和SEI(固体电解质层)膜变厚,导致容量衰减。负极中的死锂随存储时间线性增加,直接导致容量衰减。存储电池在100% SOC下的内部电阻增加导致恢复容量减少和容量损失增加。为确保预测的有效性,建议将存储时间限制最多达到6个月。本文研究的电池是商业产品。在实践中,会存在需要在65 °C高温下存储的应用场景。文章提供的预测可以在此类型电池使用时提供关于电池存储过程退化的预测,这对行业具有重要帮助和意义。此外,本文建立的负极死锂的定量分析方法为电池故障分析提供了一种方法,清晰阐述了电池存储期间失去容量与死锂之间的关系,为电池行业分析故障原因提供了新的思路和手段,并具有重要的实际意义。此外,该方法能够量化不同类型锂电池整体负极中死锂的变化以及负极局部的死锂,从而帮助我们快速分析电池失效的原因。针对电池存储,还可以通过界面优化进行具体建议,其中容量损失与界面反应相关,更与负极有关。开发具有改善界面稳定性的新型电解质添加剂或具有高还原稳定性的新型溶剂对于提高锂离子电池的存储性能具有重要意义。

▍ 参考文献

The capacity decay mechanism of the 100% SOC LiCoO2/graphite battery after high-temperature storage Journal of Power Sources. 2023. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2023.233330 https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233330

文章来源:深水科技

特别声明:本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。