▍成果简介

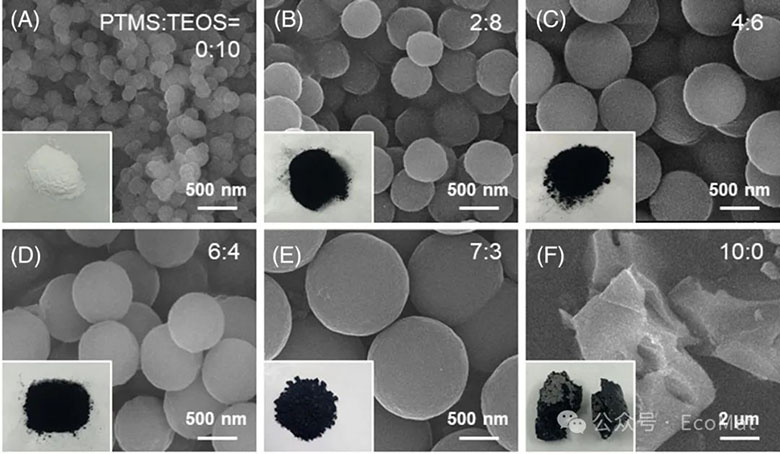

开发高比容量、高循环稳定性的锂离子电池负极材料至关重要。韩国成均馆大学Jae-Young Choi团队在EcoMat发表题为“Precision integration of uniform molecular-level carbon into porous silica framework for synergistic electrochemical activation in high-performance lithium–ion batteries”的研究论文,提出一种新颖的负极材料制备方法,作者合成了分子级均匀碳并将其集成到多孔二氧化硅纳米颗粒(SiO2@C NPs)中,以增强电化学活性。作者通过改变苯基三甲氧基硅烷(PTMS)和四乙氧基硅烷(TEOS)溶胶-凝胶反应前驱体的比例,精确控制SiO2@C NPs中的碳含量和孔隙率。当PTMS和TEOS的比例为4:6时,SiO2@C NPs表现出高度介孔结构,具有薄碳层和部分还原的SiOx相,可以在SiO2@C NPs的电化学活化过程中平衡离子和电荷的传递,从而显著提高了容量和循环性能。本研究提供了一种提高二氧化硅基负极材料电化学性能的新策略。

▍图文导读

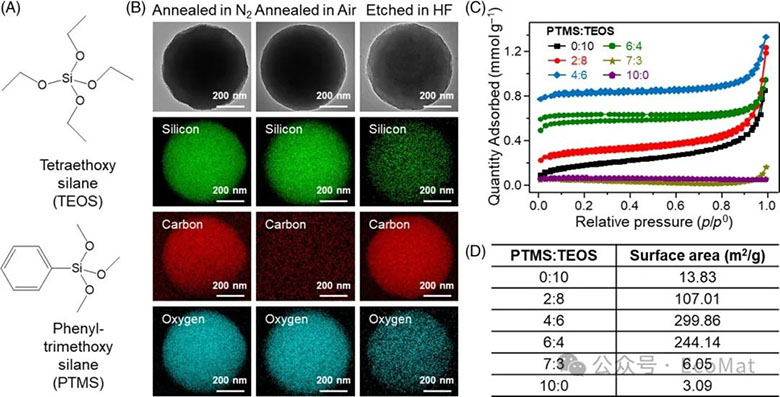

图1 (A) 前驱体TEOS和PTMS的分子结构。(B) SiO2@C-P4在氮气中退火(用于碳化)和空气中退火(去除碳)以及在HF中蚀刻(去除硅和氧)后的HRTEM和EDS图像。(C, D) SiO2@C纳米粒子的氮气吸附-脱附等温曲线和测得的BET比表面积。

图2 不同PTMS与TEOS比例碳化后的SiO2@C纳米颗粒的SEM图像。PTMS的比例分别为 (A) 0:10,(B) 2:8,(C) 4:6,(D) 6:4,(E) 7:3,和 (F) 10:0。

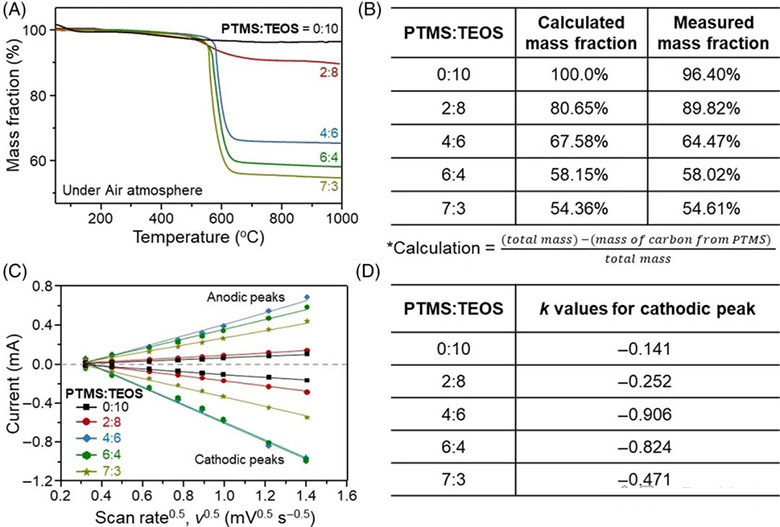

图3 (A, B) 碳化后SiO2@C纳米颗粒的热重分析(TGA)曲线。(C) 阴极峰电流与扫描速率的线性关系图和 (D) 计算得到的SiO2@C纳米颗粒的k值。

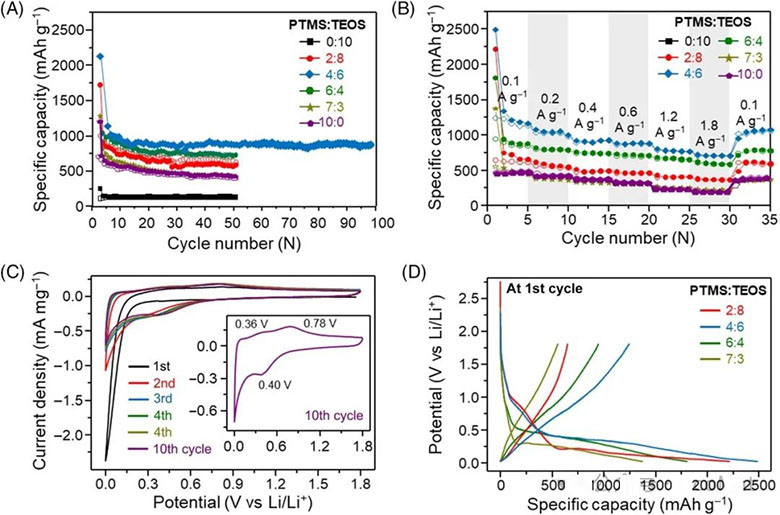

图4 (A) SiO2@C纳米颗粒在100 mAh g−1电流密度下的循环性能;(B) 在0.1、0.2、0.4、0.6、1.2和1.8 A g−1不同电流密度下的倍率容量;(C) SiO2@C纳米粒子在0.1 mV s−1扫描速率下的循环伏安(CV)曲线;(D) 初始循环时的相应充放电曲线。

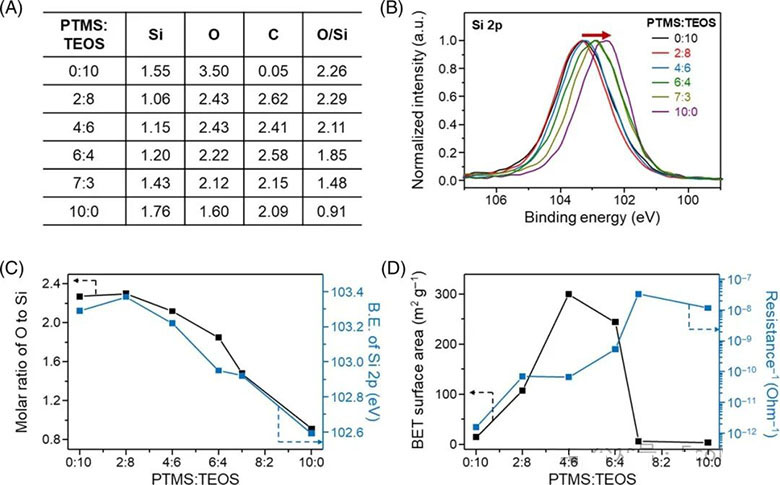

图5 (A) 通过X射线荧光(XRF)分析测得的Si、O和C的组成;(B) SiO2@C纳米颗粒的Si 2p峰的X射线光电子能谱(XPS)图谱。(C) O/Si摩尔比和Si 2P峰结合能随PTMS: TEOS比例的变化图;(D) 比表面积(BET)和电导率随PTMS: TEOS比例的变化图。

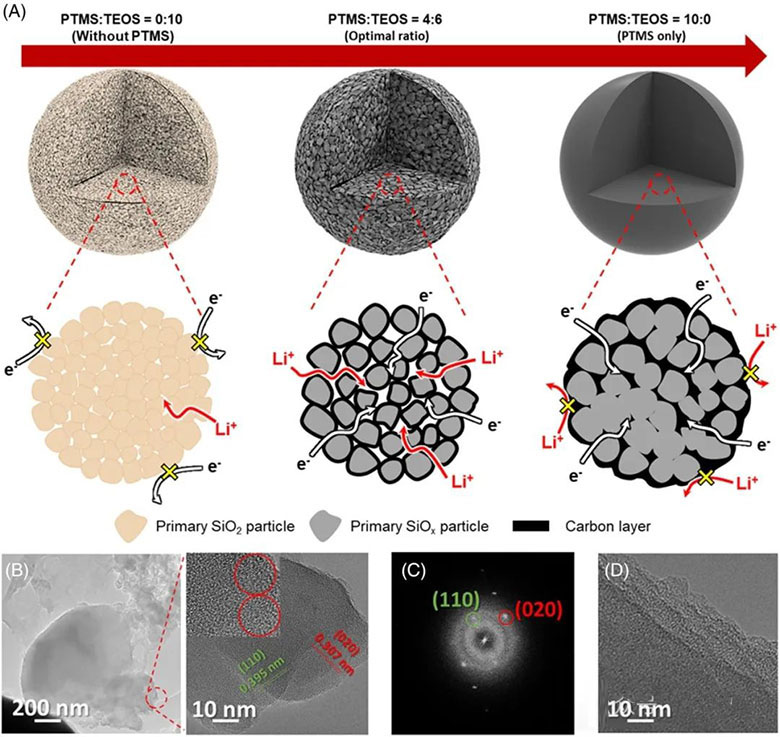

图6 (A) 颗粒结构和SiO2@C纳米颗粒性能的机制示意图。(B) 第五次锂化过程中的SiO2@C-P4电极的HRTEM图像和 (C) 快速傅里叶变换(FFT)图。(D) 第五次锂化过程中的SiO2@C-P0电极的HRTEM图像。

▍文献链接:https://doi.org/10.1002/eom2.12469

文章来源:高低温特种电池

特别声明:本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。