▍研究背景

水系非液流锌溴电池(NF-ZBBs)由于其低成本、高安全性和高容量等特点,在能源存储系统方面展现出巨大潜力。然而,转化型的溴正极在关键问题上受到了严重制约,包括多溴化物形成及其穿梭效应导致的容量损失以及溴的绝缘性质导致的缓慢反应动力学。已报道的研究侧重于开发具有大比表面积、强吸附能力和高导电性的阴极宿主来解决这些问题。然而,由于吸附/宿主位点有限以及多溴化物持续的扩散,使非液流锌溴电池的应用存在极大挑战。此外,已报道的水系锌溴电池放电电压通常≤1.75 V,与理论值1.84 V相距较大。

▍研究内容

近日,深圳大学刘卓鑫、香港城市大学支春义、南方科技大学李洪飞开发了一种采用二维共轭多酞菁镍(NiPPc)作为吸附-催化阴极宿主的高性能水系NF-ZBB。NiPPc阴极宿主具有以下几个明显优势:(1)原子级分散的Ni-N4位点提供丰富的催化活性位点。与碳原子相比,这些密集的金属中心表现出相对较强的极性,为溴和多溴离子提供了丰富的吸附位点。(2)π-π堆积的层状酞菁基金属有机框架具有良好的载流子传输能力,从而促进了优越的氧化还原动力学。(3)多孔结构有利于溴的大量负载。因此,使用NiPPc宿主构建的非液流锌溴电池在电化学性能方面得到显著提升,包括比容量、倍率性能、循环稳定性和放电平台电压。以溴化钾作为活性物质,电池在5 A g−1的电流密度下表现出高比容量(240 mAh g−1KBr),并3000次循环达到约95%的容量保持率和约99%的库仑效率。NiPPc的显著催化活性还使得电池在2 A g−1的电流密度下实现了高达1.82 V的高放电平台电压,接近理论放电电压。该文章发表在国际顶级期刊Energy & Environmental Science上。本文第一作者为深圳大学魏桦博士后。

▍研究亮点

⭐NiPPc中的Ni-N4活性位点高效催化Br0/Br−氧化还原反应,使全电池在2 A g−1下实现了1.82 V的高放电平台电压。

⭐分散的金属中心不仅具有催化效应,还作为溴和多溴离子的强烈极性吸附位点,形成协同吸附-催化机制,有效抑制了多溴离子的产生和穿梭效应,保证了Br0/Br−氧化还原反应的优良可逆性。

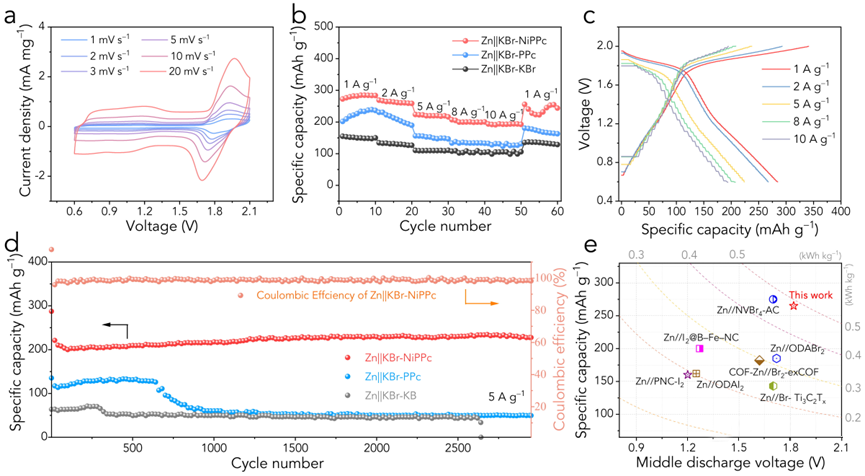

⭐利用NiPPc宿主的NF-ZBB全电池在2 A g−1下表现出265 mAh g−1的比容量和482 Wh kg−1的高能量密度,超过了多数文献报道的水系转化型阴极锌电池。在5 A g−1下依然保持240 mAh g−1,并经过3000次充放电循环后具有95%的容量保持率。

图文导读

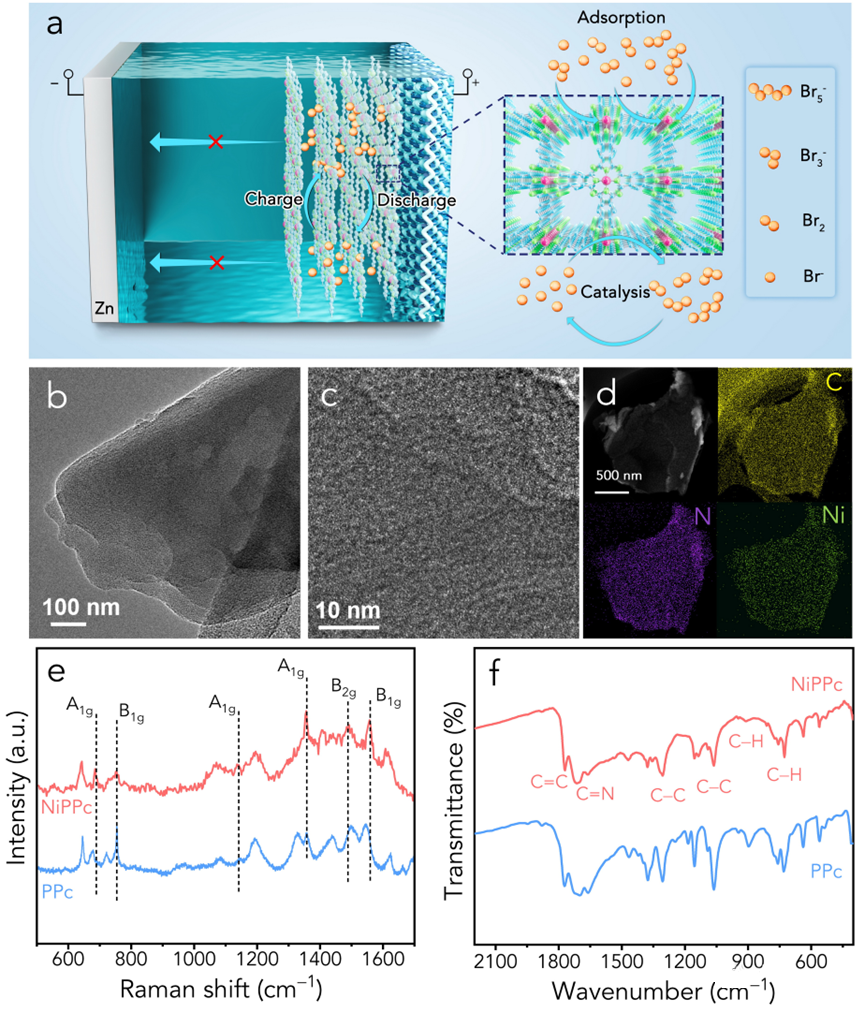

图1. 工作机制示意图与材料表征.

(a) 吸附-催化型NiPPc正极宿主用于NF-ZBBs的工作机制示意图。(b)NiPPc的TEM图像,(c)HRTEM图像,以及(d)带有EDS元素映射的HAADF-STEM图像。(e)NiPPc和PPc的拉曼光谱和(f)FTIR光谱。

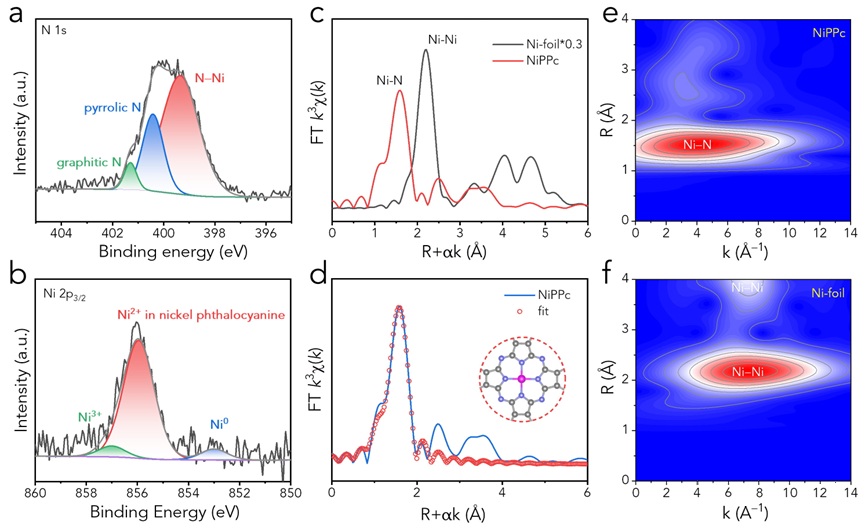

图2. Ni-N4结构的鉴定.

▲(a) NiPPc的 N 1s和(b) Ni 2p3/2 XPS光谱。认定了Ni-N键的存在以及典型的酞菁镍结构中Ni2+的存在。(c) NiPPc和Ni箔的傅里叶变换EXAFS光谱。在1.56Å处的显性峰源于Ni-N的第一配位层,低于Ni箔中的Ni-Ni(2.20Å),确定了Ni-N键的存在。(d) NiPPc相应的EXAFS拟合曲线。内插图:NiPPc中Ni配位环境的示意模型。灰色、紫色和粉色的球分别代表C、N和Ni原子。(e,f) NiPPc和Ni箔的Ni K边k3加权EXAFS信号的小波变换。

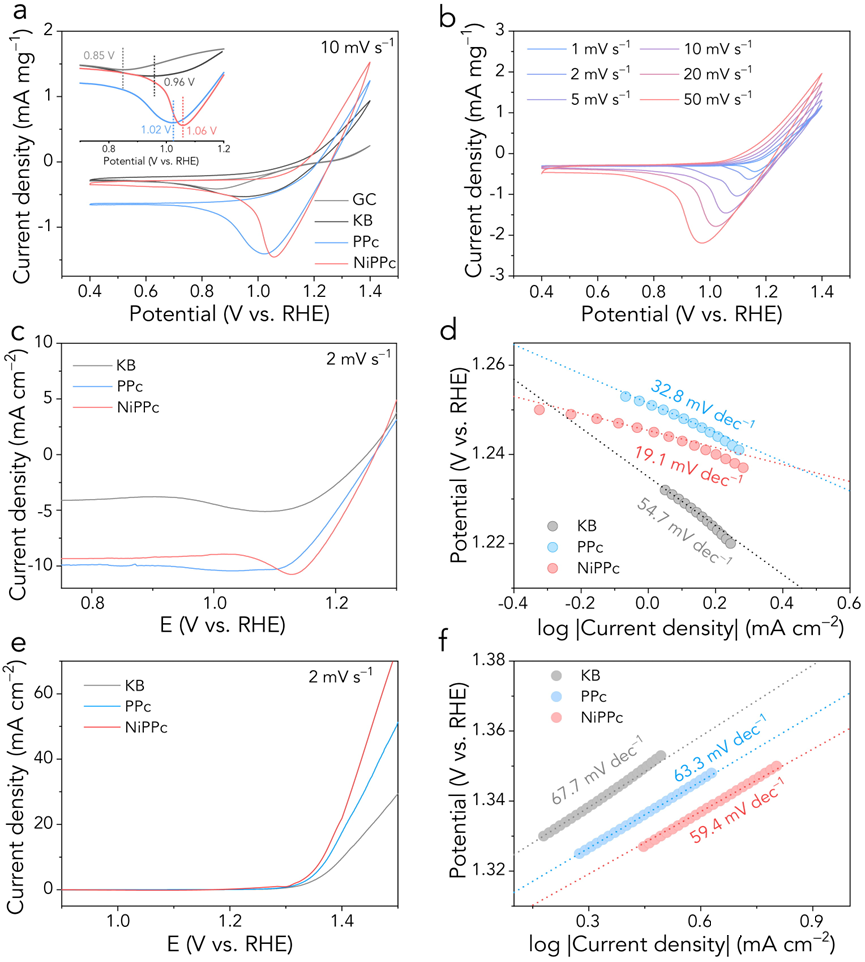

图3. 三电极体系中的Br0/Br−氧化还原化学.

▲(a)在0.1 M ZnBr2 + 0.1 M Br2中以2 mV s−1进行扫描的NiPPc、PPc和KB电极的CV曲线。值得注意的是,NiPPc在1.06 V显示了最正还原峰电位,接近Br2(aq)/Br−的标准电极电位。高还原峰电位表明溴的还原在NiPPc上更容易发生,为后续的锌溴全电池提供了高放电平台的潜力。(b)NiPPc在不同扫描速率范围内(从1到50 mV s−1)的CV曲线。(c) 在0.1 M ZnBr2 + 0.1 M Br2中对Br2还原的NiPPc、PPc和KB电催化剂的LSV曲线。(d) 相应的Tafel图。NiPPc(19.1 mV DEC−1)的斜率明显低于PPc(32.8 mV DEC−1)和科琴黑(54.7 mV DEC−1),表明NiPPc具有优越的BrRR动力学。(e) 在1 M ZnBr2中对Br−还原的NiPPc、PPc和KB电催化剂的LSV曲线。(f)相应的Tafel图。Tafel斜率以KB(67.7 mV DEC−1),PPc(63.3 mV DEC−1)和NiPPc(59.4 mV DEC−1)的顺序减小,表明BrOR的反应动力学增加。

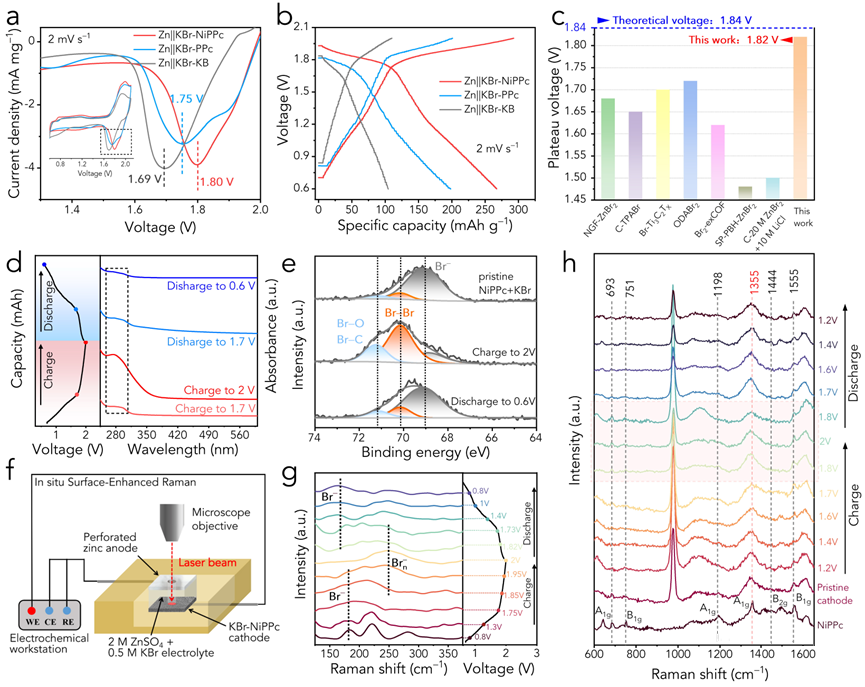

图4. NF-ZBB全电池的反应机制.

▲(a)在2 mV s−1下,使用NiPPc、PPc和KB电极的NF-ZBB全电池的CV曲线。由于其对BrRR的优异催化活性,Zn||KBr NiPPc表现出1.80V的相当高的阳极峰电位。(b) NF-ZBB全电池的GCD曲线。Zn||KBr-NiPPc电池在1.82V时表现出平坦的放电电压平台,这与CV曲线中的高阳极峰值相对应。(c)与先前报道的ZBBs的平台电压相比较(2 mV s−1或0.3 mAh cm−2条件下)。(d)在充放电过程中,特定电压下,KBr-NiPPc电极浸泡溶液的UV-Vis光谱。它揭示了聚溴化物在1.7V时的形成,在2V时达到峰值,并且当放电到1.7V时浓度降低。当电池完全放电到0.6V时,聚溴化物几乎消失。(e)在充放电过程中,特定电压下,KBr-NiPPc电极的Br 3d XPS光谱。当充电至2 V时,大多数Br−组分被氧化为Br–Br共价键合物种,导致Br 3d组分的主峰具有约70.1 eV的结合能。当放电至0.6 V时,大部分Br–Br物种被还原为Br−。(f)原位拉曼实验装置示意图。(g)在波数范围为125–375 cm−1的电解质-电极界面上检测到Br物种的原位拉曼光谱。当电压从0.8 V增加到2.0 V时,183cm−1处的拉曼峰移动到约250 cm−1的较高频率,表明在充电过程中Br−逐渐转变为Br3−,随后转变为Brn−。在2.0V下,Br−和Br3−的特征拉曼带几乎消失,表明在NiPPc作为催化剂的情况下,溴转化反应发生得更完全。当电压从2.0 V降低到0.8 V时,250 cm−1处的拉曼峰移回170 cm−1,对应于从Brn−到Br−的还原过程。(h)在波数范围为600–1650 cm−1的NiPPc电极的原位拉曼分析。充放电过程中,所有拉曼信号都保留了A1g、B1g和B2g的特征峰,没有出现新的峰,证实了NiPPc的优异稳定性。当电压从1.8 V增加到2.0 V时,1355 cm−1处的峰值强度相对于1555 cm−1处的峰值降低,这可能源于溴中间体和镍金属中心在Br0/Br−氧化还原电位下的相互作用。因此,推断出NiPPc 2D MOF中的Ni–N4中心是Br0/Br−氧化还原反应的有效催化位点。

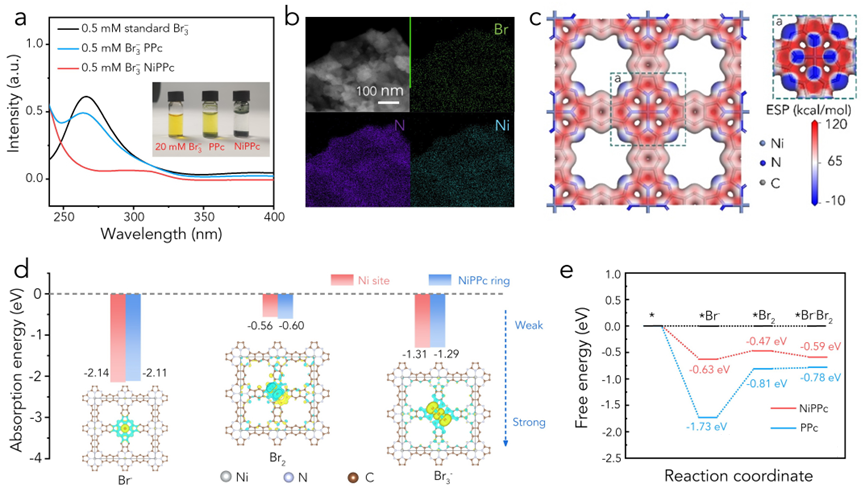

图5. NiPPc正极宿主在NF-ZBB中的吸附-催化机理.

▲(a)将NiPPc、PPc和KB浸泡在20mM Br3−标准溶液中30min后的照片,和取上清液稀释后的紫外-可见光谱。显示出NiPPc对Br3−的强吸附能力(b)浸泡后的NiPPc的EDS元素分析。(c)NiPPc的分子静电势。验证了Ni–N4位置是溴物种最佳吸附位点。(d)优化了Ni–N4吸附位点周围Br物种密度模式的差分电荷。插图:不同Br物种吸附后的微分电荷密度图。结果表明Ni–N4和聚酞菁环对溴物种都具有较强的吸附能力,尤其是对Br−表现出最强的吸附亲和力。(e)BrRR在NiPPc和PPc上的吉布斯自由能分布。可以看到,在BrRR反应过程中,NiPPc在每一步的ΔG值都小于PPc,表明NiPPc显著促进了Br2的还原。因此,NiPPc被认为是一种高效的BrRR电催化剂,其Ni–N4位点在BrRR活性中起着至关重要的作用。

图6. NF-ZBB全电池的电化学性能.

(a)在1 mV s−1到20 mV s−1范围内的不同扫描速率下,Zn||KBr-NiPPc的CV曲线。(b) 在1–10 A g−1范围内的Zn||KBr-NiPPc的倍率能力。(c) 在不同速率下的相应GCD曲线。(d) 在5 A g−1下,Zn||KBr-NiPPc、Zn||KBr-PPc和Zn||KBr-KB的长循环性能。(e)与其他报道的转换型正极的水系电池的比较,包括比容量和放电中压。

▍研究总结

本研究中,我们合成了一种二维共轭NiPPc作为高性能NF-ZBB的吸附-催化阴极载体。NiPPc中原子分散的Ni–N4位点为溴氧化还原反应提供了丰富的催化活性位点;与此同时,分散且高密度的金属活性位点表现出强烈的极性,作为溴和多溴化物的吸附位点。这种吸附-催化的协同机制有效抑制了多溴化物的穿梭效应,确保Br0/Br−氧化还原反应的良好可逆性。因此,NF-ZBB中的溴利用率得到显著提高,从而有效地提升了全电池性能,包括比容量、倍率性能、循环稳定性和放电电压平台。所组装的NF-ZBB电池在2 A g−1下展现出提升后的265 mAh g−1比容量和显著的482 Wh kg−1能量密度,超过了大多数报道的水系转化型阴极锌电池。在5 A g−1下,电池保持了高达240 mAh g−1的比容量,并3000次充放电循环后保持了约95%的初始容量。它还实现了在2 A g−1下高达1.82 V的放电电压平台,接近理论值。本研究凸显了NF-ZBB独特的吸附-催化机制,为构建高性能的锌溴电池提供了有价值的电极设计策略。

▍文献信息

Boosting Aqueous Non-Flow Zinc-Bromine Batteries with a Two-Dimensional Metal-Organic Framework Host: An Adsorption-Catalysis Approach, Hua Wei, Guangmeng Qu, Xiangyong Zhang, Baohui Ren, Shizhen Li, Jingjing Jiang, Yihan Yang, Jinlong Yang, Lingzhi Zhao, Hongfei Li, Chunyi Zhi and Zhuoxin Liu, Energy Environ. Sci., 2023, Accepted Manuscript

https://doi.org/10.1039/D3EE01639K

文章来源:水系储能

特别声明:本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。