▍摘 要

液态电解质的泄漏和易燃易爆等安全问题影响着锂电池的应用场景。引入固态电解质如聚合物电解质可以改善此类问题,促进锂金属电池的实际应用。然而,传统聚合物制备方法,如溶液浇铸法制备过程复杂,且往往存在溶剂蒸发带来的安全和环境的问题。此外,传统方法制备的聚合物电解质一般较厚,降低了电池的能量密度,增加了锂离子的传输距离,同时很难填补电极的空隙来实现电解质和电极之间的良好接触。原位聚合是一种简便且与现有商用电池生产兼容的聚合物电解质制备方法,能获得薄且均匀的聚合物电解质,且其与电极界面兼容性优良,有助于降低界面阻抗,提高界面处的锂离子传输通量。鉴于此,清华大学深圳国际研究生院的贺艳兵团队重点综述了原位聚合方法的研究进展,系统总结了原位聚合技术在凝胶聚合物电解质(GPE)、固态聚合物电解质(SPE)和复合聚合物电解质(CPE)中的应用,讨论了单体种类、反应类型和无机填料对原位聚合电池电化学性能的影响。最后,展望了原位聚合技术在固态锂电池中实际应用的挑战和前景。

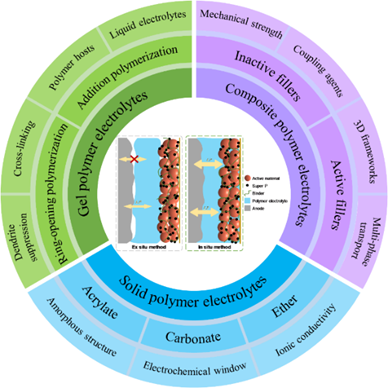

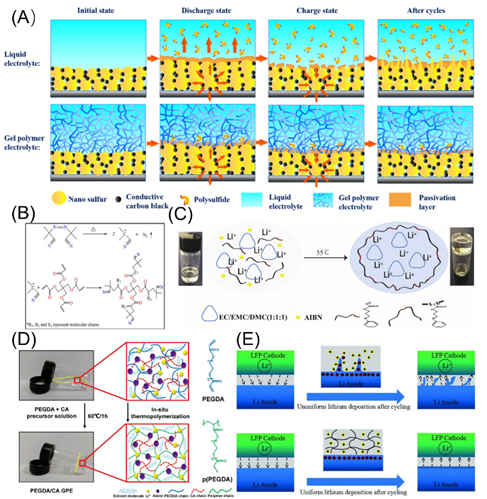

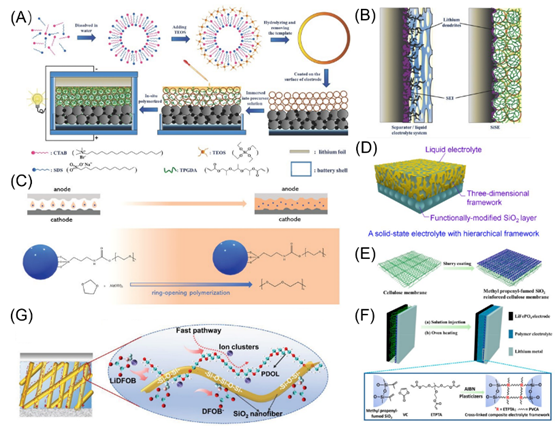

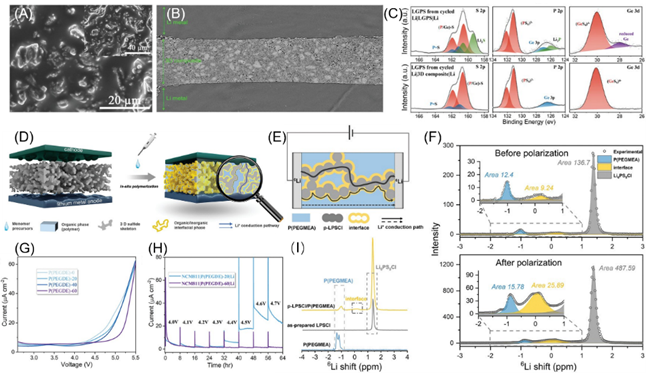

固态电解质具有机械强度高、电化学稳定性好、热稳定性好等优点,与锂金属负极和高压正极具有良好的兼容性,可以显著提高锂电池的安全性能和能量密度。其中聚合物电解质具有灵活、可扩展和易加工的特性,与电极界面有更好的兼容性。根据化学成分的不同,聚合物电解质可分为凝胶电解质、固态聚合物电解质和复合聚合物电解质。传统的聚合物制造工艺都是非原位工艺,聚合物作为自支撑隔膜被单独制备,然后在电池内组装。由于聚合物不能像液态一般自由流动,不能渗入多孔电极的内部空隙,降低了活性材料利用率和能量密度。在原位聚合的过程中,液态前驱体可以很好地浸润电极,形成更紧密的界面接触。在外加条件和引发剂的作用下,前驱体溶液中的可聚合官能团发生聚合反应,从而原位形成聚合物电解质。近年来,原位聚合技术受到广泛关注,成为解决界面问题、提高电池能量密度的重要方法。本综述旨在关注原位聚合电解质的最新进展和技术进步。由于单体直接影响聚合物链的结构和性能,本综述首先介绍由不同单体生成的原位聚合凝胶电解质和固态聚合物电解质的基本性能,然后重点关注了原位聚合在复合固态电解质应用方面的研究进展,概述了各类非活性和活性填料的重要作用。 图1. 原位聚合方法的典型单体、填料、反应和特性示意图。 原位聚合凝胶电解质 与液体电解质相比,原位聚合凝胶电解质可以减少溶剂泄漏的风险。与非原位的凝胶电解质相比,可以实现更紧密的电极/电解质界面。通过原位聚合形成的灵活而坚固的交联聚合物网络可以提高机械强度并抑制锂枝晶的生长。这一部分重点讨论了环醚、碳酸酯、丙烯酸酯和氰化物作为单体的凝胶电解质的研究进展。 图2. 丙烯酸酯单体原位聚合得到的凝胶聚合物电解质 原位聚合固态聚合物电解质 原位聚合凝胶电解质中仍然存在易燃溶剂,采用不含溶剂的原位聚合固态聚合物电解质可以进一步提高安全性;与非原位的固态聚合物电解质相比,原位聚合的锂电池具有更低的界面阻抗和更高的能量密度,这是因为液态前驱体能够渗透到孔隙和间隙中并在聚合后将其填满,同时改善了界面接触和离子输运。可用于原位聚合的典型单体可分为环醚、碳酸酯和丙烯酸酯等,本节将分别介绍它们的研究进展。 图3. 环醚原位聚合得到的固态聚合物电解质 原位聚合复合电解质 为了增强聚合物电解质的机械强度和离子电导率,加入无机填料构筑复合电解质是常用的策略之一。引入一些填料可以降低聚合物的结晶度,促进锂盐的解离和提高锂离子迁移数。通过原位聚合的方法制备复合电解质可以减少填料的沉降和团聚,改善无机物/聚合物的界面兼容性,提升固态电池的循环性能。本节综述了原位聚合复合电解质的最新进展,讨论了惰性填料(二氧化硅和氧化铝等)和活性填料(氧化物和硫化物固态电解质等)对电解质性能的影响。 图4. 含二氧化硅填料的原位聚合复合聚合物电解质 图5. 含硫化物固态电解质的原位聚合复合聚合物电解质 ▍ 总结与展望 本文重点介绍了原位聚合制备的三种电解质的研究与发展:GPE、SPE和CPE。与液体电解质相比,原位GPE可以降低溶剂泄漏的风险;与非原位GPE相比,其允许更紧密的电极/电解质界面。原位聚合形成的柔性和坚固的交联聚合物网络可以增强机械强度并抑制锂枝晶生长。尽管原位GPE中的液体电解质保证了高离子电导率,但所含的易燃有机溶剂仍然不利于锂电池的安全性。无需额外溶剂制备的SPE可以提高安全性。与非原位SPE相比,原位SPE的锂电池也具有较低的界面阻抗,因为单体能够穿透孔隙和间隙并原位聚合以填充它们。然而,聚合物低的本征离子电导率限制了SPE的应用。与SPE相比,CPE表现出更好的机械和电化学性能,如离子电导率、锂离子转移数、循环稳定性和锂枝晶抑制效果。与非原位CPEs相比,原位CPEs可以减少填料沉降和团聚,提高无机/聚合物界面相容性,并紧密填充电解质/电极界面。因此,原位CPE的固态锂电池有更小的极化和更长的循环寿命。 从面向未来的角度来看,应该进一步了解原位聚合方法的化学原理。研究原位聚合电池的化学/电化学反应机理具有挑战性,例如高电压下的聚合反应和电化学氧化降解。由于反应发生在电池组装期间或之后,因此很难直接表征原位聚合和分解过程。除了进一步研究现有的聚合反应和单体外,开发新型聚合物电解质材料和聚合反应也有助于理解聚合化学。锂离子在多相中的传输路径尚未明确揭示,例如锂离子在体相内部或界面处的传输,以及界面之间的交换,需要进一步研究。原位聚合后电池组件的高度集成也对表征技术提出了更高的要求。一般的异位表征方法倾向于破坏现有的材料状态。因此,原位和非侵入性表征技术的发展有助于原位聚合方法往更深入的方向发展。此外,有必要优化工业规模制造的原位聚合工艺,以进一步提高锂电池的能量密度、可负担性、耐用性和安全性。综上所述,锂电池原位聚合方法的发展存在诸多挑战,包括聚合化学的改进、多相系统中的锂离子输运机理的研究、先进表征技术的应用以及大规模生产过程的迭代。要解决上述涉及多个研究领域的复杂问题,孤立的研究是不够的,跨学科的研究和合作是必要和关键的。我们相信,随着对机理的进一步研究和生产工艺的进步,原位聚合方法可以更广泛地应用于实用化的固态锂电池。 ◤ 作 者 简 介 ◥ 贺艳兵 清华大学深圳国际研究生院长聘副教授,博士生导师,从事固态电池及关键材料的研究。迄今在Nat. Nanotechnol.、Nat. Commun.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.、Energy Environ. Sci.等期刊发表论文220余篇;获中国授权发明专利60余项,PCT专利2项,转移转化6项,主持制定固态电池团体标准4项。研究成果获国家技术发明二等奖(排名第五,2017)、广东省自然科学一等奖(排名第二,2019)、第十届侯德榜化工科学技术青年奖(2018)、广东省科学技术二等奖(排名第一,2015)。入选教育部国家级青年人才(2018)、2021和2022年度“科睿唯安”全球高被引学者、英国皇家化学会会士(2022)和广东省特支计划科技创新青年拔尖人才(2015)。主持国家杰出青年科学基金项目(2023)、深圳市杰出青年基金项目、国家自然科学基金联合重点项目、面上项目和国家重点研发计划课题等。担任深圳全固态动力锂电池电解质工程研究中心主任、Energy Materials and Devices执行主编、Chinese Chemical Letters等杂志编委。 柳 明 清华大学深圳国际研究生院助理教授、博士生导师。2017年博士毕业于清华大学材料学院及香港科技大学机械与航天学院。其后加入代尔夫特理工大学从事博士后研究。研究方向主要为利用以固体核磁共振和中子深度剖析为代表的先进表征技术理解固固界面离子传输行为并回溯电极电解质结构设计。目前以第一/通讯作者在Nature Nanotechnology、Nature Communications、Accounts of Chemical Research、Joule、ACS Energy Letters、Chemistry of Materials 等期刊发表论文20余篇,总被引5300余次(谷歌学术)。研究成果获广东省自然科学一等奖(排名第十,2019)和深圳市自然科学二等奖(排名第五,2015)。 肖关佑 清华大学深圳国际研究生院在读硕士生,主要研究领域:固态锂电池与复合固态电解质 徐 浩 清华大学深圳国际研究生院在读硕士生,主要研究领域:固态电池的原位聚合复合固态电解质 文章来源:Interdisciplinary Materials 特别声明:本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。