▍研究背景

为了确保在气候或地形变化引起的温度波动中稳定供电,锂离子电池(LIB)能够在宽温度范围内运行变得至关重要。电解质对电池的温度耐久性起着至关重要的作用。然而,专门为低温或高温设计的电解质通常具有互不相同的特性。因此,设计包含多种特性的宽温电解质(WTE)是必要的,这也使得明确WTE设计的指导变得复杂。

在设计低温电解质时,低粘度的线性酯类或醚类因其优异的锂离子传输动力学特性和低沸点而受到青睐。电解质体相的低离子电导率和较大的去溶剂化能被认为是低温电池运行的主要挑战。最近,F 取代溶剂因其在高温下与锂的相互作用减少而备受关注。在高温环境中,副反应会加剧,导致产生对界面有害的原生成分和气体。为解决这一问题,在设计高温电解质时可采用高浓度策略。这种方法利用了有益的溶剂化结构,形成了一个富含无机物的强大界面,可有效阻止高温下的副反应。不过,需要注意的是,低温下的高粘度和界面阻力阻碍了这一策略的应用。显然,与专用的低温或高温电解质相比,宽温差电解质(WTE)面临着更复杂的挑战。此外,即使是简单的改性,如在溶剂分子中替换一个官能团,也会对相变温度和溶剂化化学产生不利影响。

实际上,在巨大的化学空间中,能被用作WTE组分的物质各不相同。多年来,研究人员一直致力于通过分子设计来设计先进的电解质,但仍有许多化学空间尚未开发。此外,在实际电池系统中,电解质分子的结构与性能之间的关系仍然模糊不清。然而,包括计算和实验在内的高通量方法可以大大加快电解质的设计过程。与传统的人工分析相比,快速发展的人工智能(AI)方法(如深度学习)在处理由此产生的大量多维数据方面具有显著优势。AI的集成可以为整个高通量过程智能化,从而揭示大数据背后的潜在原理。此外,关键的可解释性技术将复杂的人工智能模型从 "黑盒子 "变为 "白盒子",使人类能够理解模型的基础,从而为电解质设计提供新的视角。

▍内容简介

本研究为WTE的设计开发了一套智能筛选工作流程,并确定了腈作为具有宽液相范围、高介电常数、低粘度和低锂离子结合能的无氟溶剂。这些特征是WTE的基本要素。通过训练有素的人工智能模型中的可解释模块,可以建立结构与性能之间的关系,该模型包含 20 多万个元素和官能团级别的分子。这揭示了氰化物在熔点、沸点和介电常数等特性上的卤素相似性。进一步的实验验证了3-甲氧基丙腈(MPN)是一种高导电性、良好负极相容性的有前途的溶剂。基于MPN的WTE可以保证LiCoO2/Li电池在−60至120 ℃的温度范围内工作。“AI for science”作为一种新的研究范式,在生物化学和催化等领域已被广泛接受并取得了显著突破,但在LIB领域仍处于起步阶段。这项工作为智能筛选加速WTE设计开创了“AI for battery”的新范式。本文以“Molecule Design for Non‐Aqueous Wide‐Temperature Electrolytes via the Intelligentized Screening Method”为题发表在《Angewandte Chemie International Edition》上,第一作者为Qin Tian, Yang Haoyi, Wang Lei,通讯作者为李泉、陈翔、禹习谦。

▍主要内容

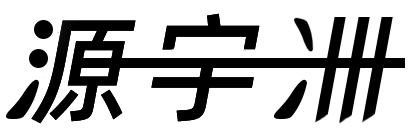

图 1. 分子数据库的构建及筛选工作流程。

(a)人工智能辅助筛选宽温电解质的工作流程。(b)分子VAE的模型架构。(c)分子VAE沸点的真值与预测图。(d)熔点和沸点数据的分布。

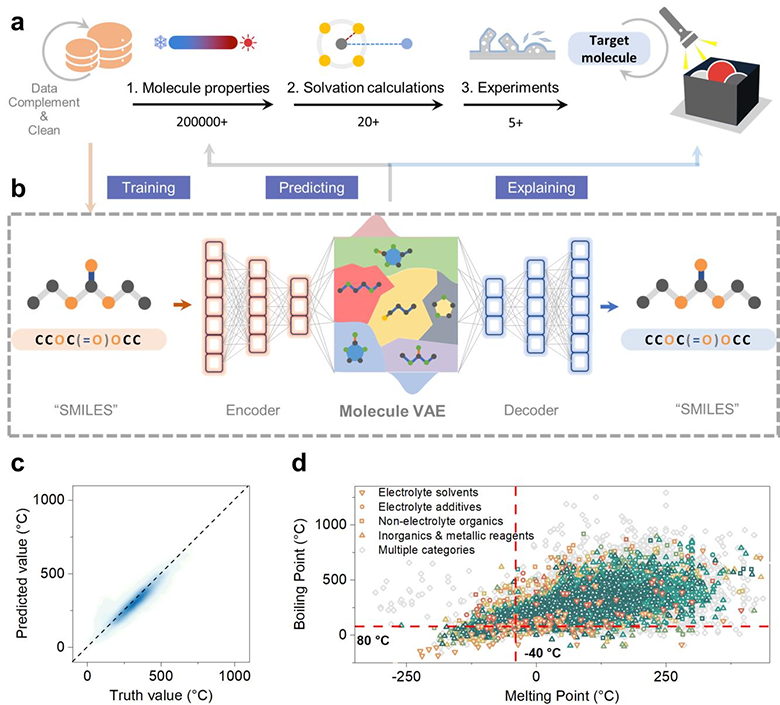

图 2. 人工智能模型的潜在分子理论计算和可解释性分析。

(a)筛选后分子的结合能和介电常数分布。Y轴是结合能。标记的颜色表示介电常数。(b)基于可解释分析的每个原子对沸点和熔点的影响。横坐标表示没有物理单位的相对重要性。属于SMILES特征的“#”表示三键。在分子示意图中,较蓝的颜色代表更负面的影响,较红的颜色代表更正面的影响。(c)去除不同原子和官能团后沸点和熔点的变化。(d)氰基(-CN)、醚键(-COC-)和氟化(-F)对分子熔点(MP)、沸点(BP)、介电常数(ε)和粘度(η)的影响。红色向上三角形、蓝色向下三角形和灰色圆圈分别代表正面影响、负面影响和不显著影响。

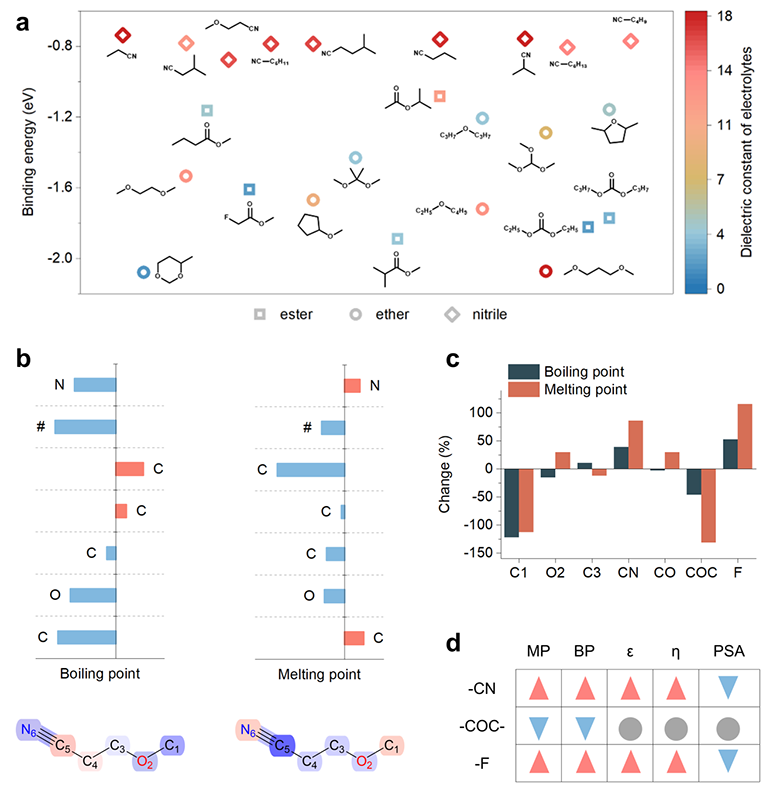

图 3. 测定了腈类溶剂的电解质特性。

(a)分子设计流程。(b)-40 - 25 ℃范围腈类溶剂的电导率。(c)腈类溶剂的红外光谱。(d) COE和WTE在不同温度下的电导率和粘度。(e) -40 - 350℃范围COE和WTE的DSC曲线

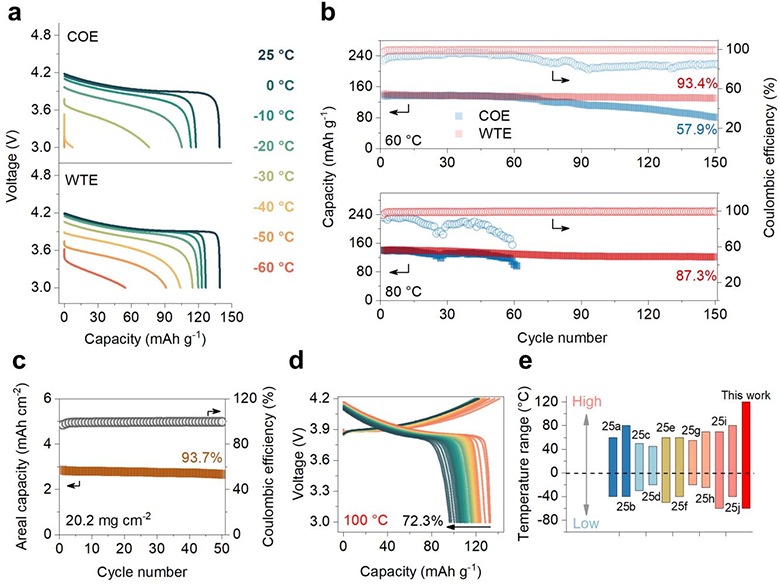

图 4. WTE电解质在宽温度范围内的电化学性能。

(a)以COE和WTE为电解质的LiCoO2/Li电池在0.1 C电流密度下(1 C=140 mA g−1)的低温放电曲线。(b)LiCoO2/Li电池在60 ℃和80 ℃高温下,电流密度为1 C时的放电容量和库仑效率。(c)0.1 C的电流密度下,使用WTE的高负载(20.2 mg cm−2)电池的室温循环性能。(d) 在100°C、2.5 C条件下使用WTE进行50次循环时的电池电压曲线。(e)近期文献报道的LIB工作温度范围。

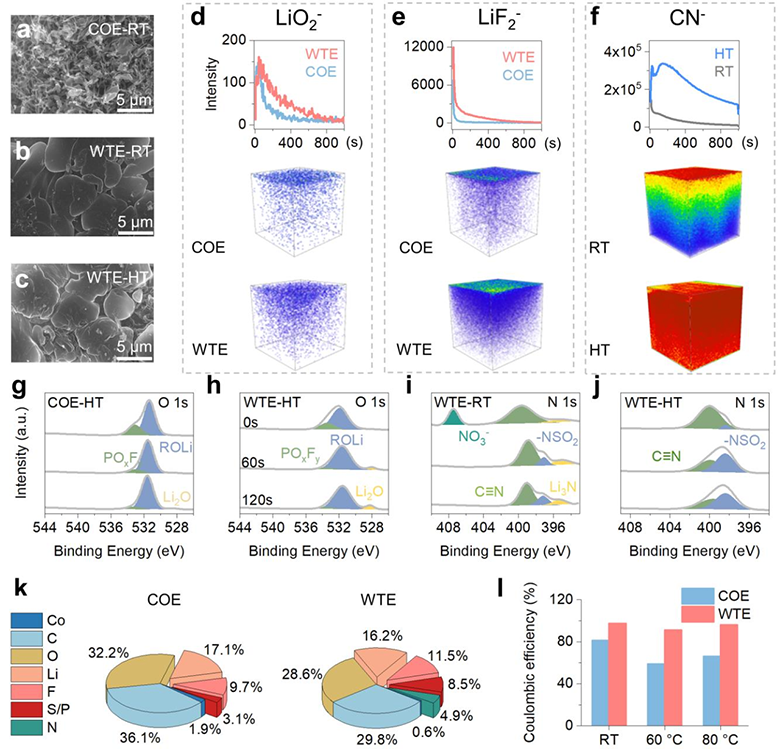

图 5. 不同温度下形成的界面成分。

在25℃(室温,RT)条件下使用(a) COE和(b) WTE,以及(c) 60℃(高温,HT)条件下使用WTE循环50次后的锂金属负极表面形貌。RT时WTE和COE中(d)Li2O−和(e) LiF2−在锂表面的分布。(f)在RT和HT时WTE中CN-在锂表面的分布。(g) COE和(h) WTE的O 1s光谱在RT时的XPS刻蚀结果。WTE的N 1s光谱在(i)RT和(j)HT时的XPS刻蚀结果。(k)HT时使用COE和WTE的锂金属负极表面的化学成分比。(l)通过Aurbach方法在RT、60和80 °C下测量的使用WTE和COE的Li/Cu电池的库仑效率。

▍总结与展望

综上所述,研究人员通过人工智能辅助处理建立了一个由物理化学性质组成的分子数据库,该数据库的模型可进行多维预测。为了选择适合 WTE 的溶剂分子,首先通过模型分析关注分子的液相范围。在可解释模型的指导下,展开了构成官能团的贡献,从而理解了结构-性能关系,揭示了氰化物的卤素特性。经过锂离子溶剂化化学理论计算,筛选出线性腈类电子软溶剂,它们具有较高的介电常数,但与锂离子的结合能力较弱。进一步引入醚基后,可形成稳定的界面,并具有最佳的溶剂化能力。以 MPN 为主要溶剂的电解液使锂电池的工作温度范围从 -60℃ 到 120℃。这种使用 WTE 的钴酸锂/Li电池在-30℃ 低温下的容量保持率为室温容量的 82.4%,在-50℃ 时甚至达到 65.4%。此外,即使在 80℃ 的高温条件下,它也能表现出稳定的性能,在循环 150 次后,容量保持率为 87.3%,在 100℃ 循环 50 次后,容量保持率甚至达到 72.3%。MPN与锂离子的低结合能使其在低温下快速脱溶,并在高温下形成无机界面成分以避免副反应。希望人工智能辅助方法可以加速具有多维指令的电解质设计,并解开复杂的结构-性能关系,例如,了解实际电解质中分子间和分子内的相互作用。

文章来源:高低温特种电池

特别声明:本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。