▍研究背景

无负极设计策略是实现高能量密度电池的有力手段之一,近年来得到了广泛的关注。然而,传统有机电解质中沉积的锂/钠金属通常形貌不均匀、电解质与沉积金属连续的SEI生成等问题阻碍了无负极策略的发展。

▍成果简介

在此项工作中,作者发现电化学稳定的固体电解质和堆叠压力的应用可以使得钠金属致密沉积,从而解决上述问题。此外,铝颗粒集流体可以与固体电解质实现紧密的固体-固体接触,这允许电池在高面容量和高电流密度下进行高度可逆的钠沉积和剥离,而传统铝箔无法实现这一点。得益于上述策略,一种无负极全固态钠电池实现了数百次的稳定循环。该工作的电池结构为实现低成本、高能量密度和快充电池提供了极具前景的发展方向。

相关研究成果以“Design principles for enabling an anode-free sodium all-solid-state battery”为题发表在国际知名期刊Nature Energy上。Grayson Deysher为第一作者。美国加州大学圣地亚哥分校孟颖教授、韩国西江大学Jihyun Jang教授为通讯作者。

▍主要内容

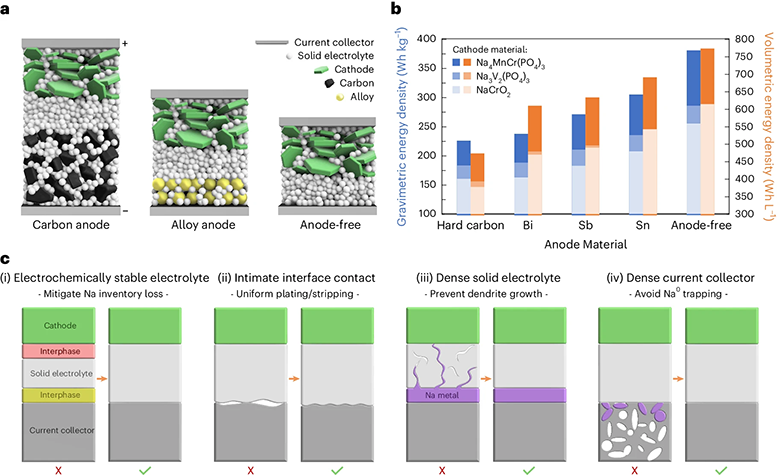

图1 无负极示意图和能量密度计算。a、碳负极、合金负极和无负极配置的电池示意图。b、各种钠负极材料的理论能量密度比较。c、无负极全固态电池设计的四个要求。包括电化学稳定的电解质(i)、紧密界面接触(ii)、致密固体电解质(iii)和致密集流体(iv)。

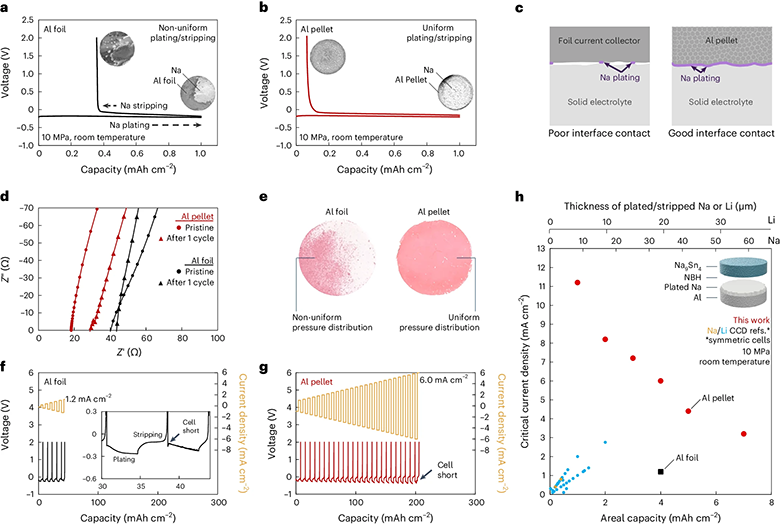

图2 铝颗粒与铝箔的比较。a、b,铝箔(a)和铝颗粒集流体(b)在1 mA cm-2电流密度下的沉积/剥离行为。c、铝粉与固体电解质层形成紧密接触能力的示意图。d、铝箔和铝颗粒电池循环前后的阻抗测量。e、压力纸传感器显示了使用铝箔和铝颗粒集流体时电池区域上的压力分布。f、g,用铝箔循环4 mAh cm-2容量时的临界电流密度,插图显示了电池故障期间电压分布的精细细节(f)和铝颗粒集流体(g)。h、当使用铝颗粒集流体时,临界电流密度(CCD)评估作为室温下面容量的函数。

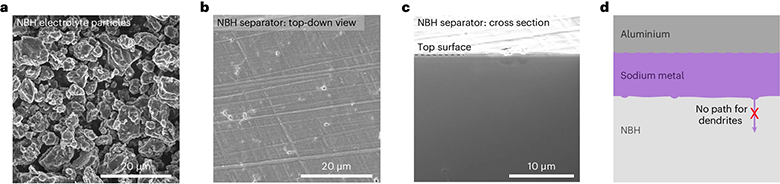

图3 NBH隔膜的形态评估。a,b、NBH颗粒的SEM(a)和冷压后的NBH隔膜的顶视图(b)。c、NBH隔膜的FIB-SEM横截面图。d、示意图阐述了钠沉积而不通过电解质形成枝晶的倾向。

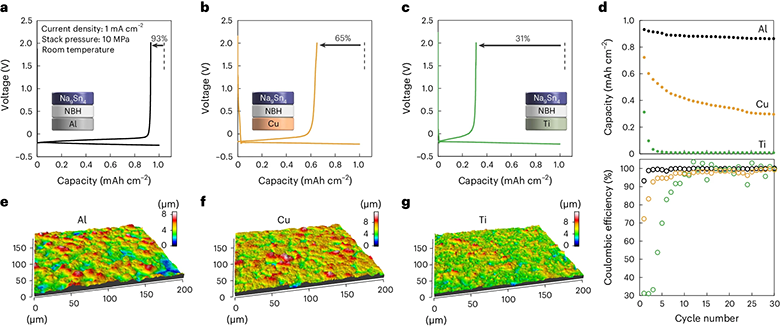

图4 各种颗粒集流体的评估。a-c,使用Al (a)、Cu (b)和Ti (c)颗粒集流体的半电池的第一次循环沉积/剥离电压曲线。d、相同三个电池在30次循环中的电化学性能。e-g,Al (e)、Cu (f)和Ti (g)颗粒集流体表面形貌的光学测量。

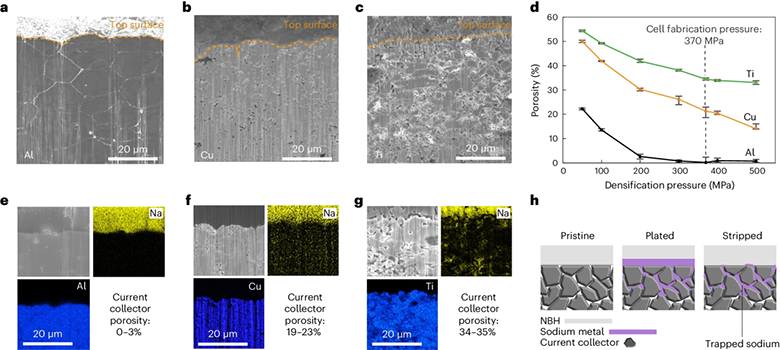

图5 颗粒集流体形态的评估。a-c,原始Al (a)、Cu (b)和Ti (c)颗粒集流体的FIB-SEM截面图。d、制造压力-集流体孔隙率函数。e-g,一次沉积/剥离循环后Al (e)、Cu (f)和Ti (g)集流体的FIB-SEM横截面图以及EDS图谱。h、多孔集流体的Na捕获机制示意图。

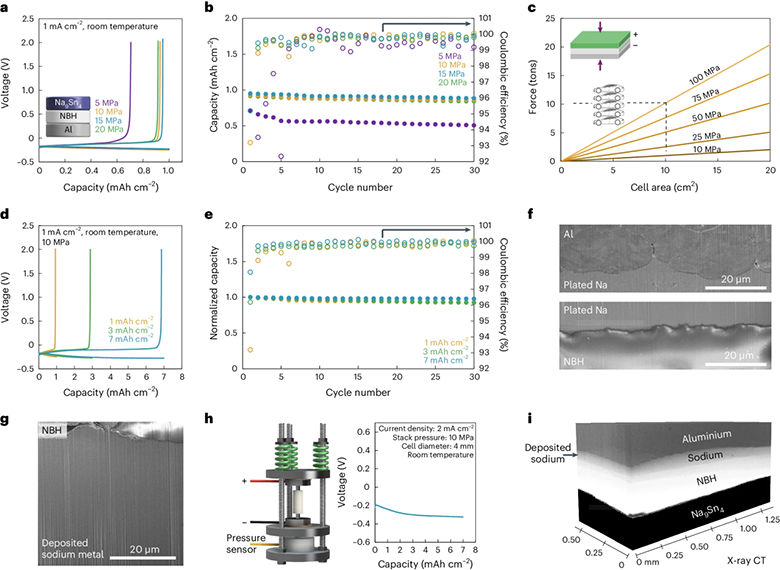

图6 电池组压力和面积容量的影响。a、Na9Sn4|NBH|Al半电池在5、10、15和20 MPa下循环的电压分布。b、相同电池长循环期间的容量保持率。c、实现各种堆叠压力所需的力。d、以1、3和7 mAh cm-2容量循环的Na9Sn4|NBH|Al半电池的电压分布。e、相同电池长循环期间的容量保持率。f、g,Na-Al和Na-NBH界面(f)以及厚沉积钠(g)的Cryo-FIB/SEM图像。h、4 mm直径X射线计算机断层扫描电池的电池支架示意图和循环数据。i、7 mAh cm-2沉积钠金属的X射线计算机断层扫描。

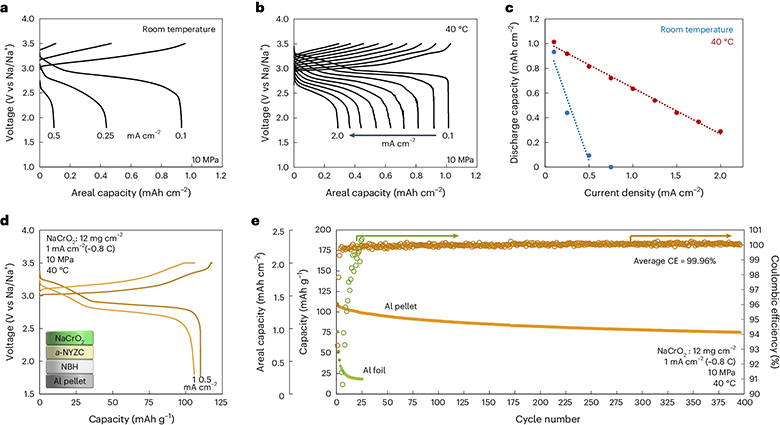

图7 无负极全固态钠电池循环。a、b,在室温(a)和40°C(b)下,在不同电流下循环的无负极全固态钠电池的电压曲线。c、正极容量-电流密度函数。d、e,无负极全固态钠电池的电压曲线,包括保持在3.5 V的恒定电压(d)和同一电池400次循环的电池容量,结合铝箔数据进行比较(e)。

▍总结与展望

在这项工作中,作者实现了无负极全固态电池结构的稳定循环。颗粒铝集流体能够改善与硼氢化物基固体电解质的固体-固体界面接触。这种紧密的接触实现了明显更高的倍率性能。通过将致密铝颗粒集流体与硼氢化钠固体电解质配对,得益于电化学稳定且致密的固体电解质以及10 MPa的堆压,实现了高达7 mAh cm-2 (62 µm钠)容量的可逆循环。与低成本的NaCrO2正极相匹配,最终实现了无负极全固态钠电池数百次的稳定循环。这项工作阐明了设计无负极固态电池的四个关键因素,以指导高能全固态电池的未来发展。

▍文献链接:https://doi.org/10.1038/s41560-024-01569-9

文章来源:高低温特种电池

特别声明:本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。