▍研究背景

低空经济作为战略性新兴产业被纳入政府工作报告,正在迅速融入各行各业,成为新型经济增长引擎。电动垂直起降飞行器(eVTOL)等是低空经济的重要载体,而作为eVTOL的核心组件,动力电池的性能成为发展低空经济的关键。为了满足eVTOL在尖端领域的应用,电池的能量密度需要达到500 Wh kg-1,而未来这一要求还会更高。为了满足人类对高能量密度电池的需求,锂金属电池(LMBs)逐渐成为研究热门。锂金属负极(LMA)被认为是二次电池金属负极中的“圣杯”,而LMBs是实现500 Wh kg-1能量密度的关键途径之一。然而,在追求高能量密度LMBs的过程中,与LMA相关的挑战,包括锂枝晶、低库伦效率(CE)等,始终限制着LMBs的研发进展。最有效的解决方案之一是通过电解液工程调节Li+溶剂化结构,使其在LMA表面形成由接触离子对(CIPs)和离子聚集体(AGGs)衍生的富无机组分的固体电解质界面膜(SEI),实现对锂枝晶和副反应的抑制。基于此,盐包溶剂型电解液、弱溶剂化型电解液和高熵电解液等新兴概念极大地促进了LMBs的蓬勃发展。在解析电解液与电化学性能之间的关联时,除电解液体相区域外,直接影响电极/电解液之间非均相反应的界面性质也需要加以重视。电极/电解液界面上存在着高强度的界面电场,该电场施加的作用力会导致CIPs和AGGs中Li+与阴离子的配位关系发生解离。这种界面处Li+溶剂化结构演化是决定SEI化学构成的关键。因此,对于电极/电解液界面化学的全面理解,需要综合考虑Li+溶剂化团簇和界面电场等因素。

▍成果简介

本研究工作发现溶剂化结构与锂沉积/剥离效率之间的关系受介电环境影响。介电环境可以调整电极附近的电场强度,从而改变Li+在电极/电解液界面处的配位结构,影响溶剂化团簇在界面的解离动力学。理论计算和实验表征显示,阳离子和阴离子在电极/电解液液界面处呈现出周期性振荡分布。较小的振荡幅度表明界面电场对阴阳离子配位对的解离程度较大,加速了活性Li+的损失。为了应对这一问题,本工作提出了一种介电调控策略,以提高电极/电解液界面处阴阳离子的振荡幅度,从而促进形成更致密且富含无机物的SEI。基于此,本文设计了一款新型电解液[2.6 M 双氟磺酰亚胺锂盐(LiFSI)-乙二醇二甲醚(DME)/1,1,1,3,3-五氟丁烷(PFB)]。该电解液使得6 Ah锂金属软包电池在1 g Ah-1注液量下实现500 Wh kg-1的能量密度,经过150个循环周期后容量保持率为92%。这项研究为高能量密度LMBs电解液的设计提供了一种新的研究思路。

相关成果以“Oscillatory solvation chemistry for a 500 Wh kg-1 Li-metal pouch cell”为题发表在国际期刊《Nature Energy》上。论文第一作者为浙江大学张硕卿博士和李如宏研究员,通讯作者为浙江大学范修林研究员,并受到浙江大学陈立新教授以及上海空间电源研究所李永、郭瑞博士,华为中央研究院瓦特实验室洪响、马强博士,腾讯优图实验室,中国科学院苏州纳米所沈炎宾研究员和上海交通大学中英国际低碳学院邓涛副教授的大力支持。

▍图文导读

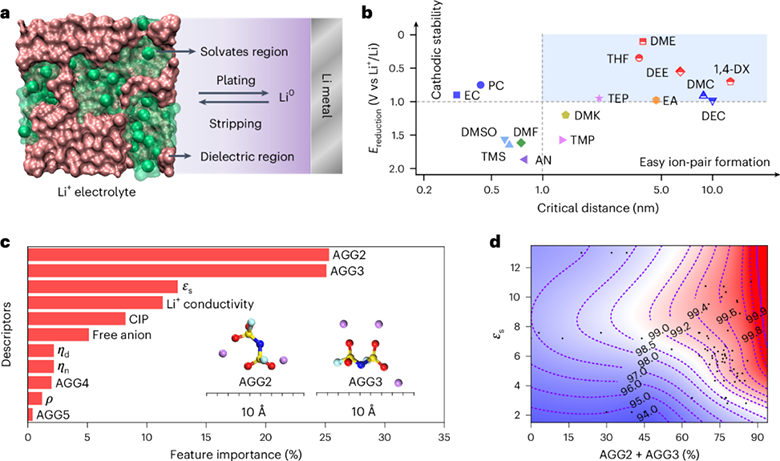

为了评测电解液与LMA之间的界面相容性,在具有不同溶剂体系中构建电解液(图1a),以测量锂沉积/剥离CE。本工作基于两个参数筛选合适的溶剂(图1b)。一个参数是溶剂的还原电位(Ereduction vs. Li/Li+),较小的Ereduction值表明该溶剂对LMA具有较高的还原稳定性;另一个参数是在溶剂中形成离子对的临界距离(q)。较大的q值意味着离子对在相应溶剂中更容易形成,即阴离子参与配位的溶剂化结构更容易出现。此外,本工作选取氟苯(FB)、1,1,2,2-四氟乙基-2,2,3,3-四氟丙基醚(TTE)和PFB三种特定分子来调节介电环境,因为它们分别具有较低(5.42)、中等(6.21)和较高(11.99)的介电常数。为了充分了解电解液的具体性质与CE的关联,使用机器学习方法来确定各个电解液描述符对CE的重要性(图1c)。AGG2和AGG3(AGGx中的x表示与一个阴离子配位的Li+个数)两种溶剂化结构对实现高锂金属CE的贡献最大,其次是介电常数(εs)。这一趋势凸显了特定Li+溶剂化结构及其所处介电环境对CE的显著影响。为了进一步阐明AGG2 + AGG3和εs对CE数值的综合影响,本工作绘制了AGG-εs-CE的等高线图(图1d)。在蓝色区域,电解液由富含SSIPs转向富含AGGs,使得CE逐渐提高到~99%。在红色区域,较大的εs环境将CE数值上限提升至99.82%。

图1 解析电解液对CE的影响。(a)Li+溶剂化团簇和介电环境示意图;(b)不同溶剂中形成离子对的临界距离和溶剂还原电位的关系图;(c)电解液描述符对CE重要性的归一化排序;(d)AGG-εs-CE的等高线图。

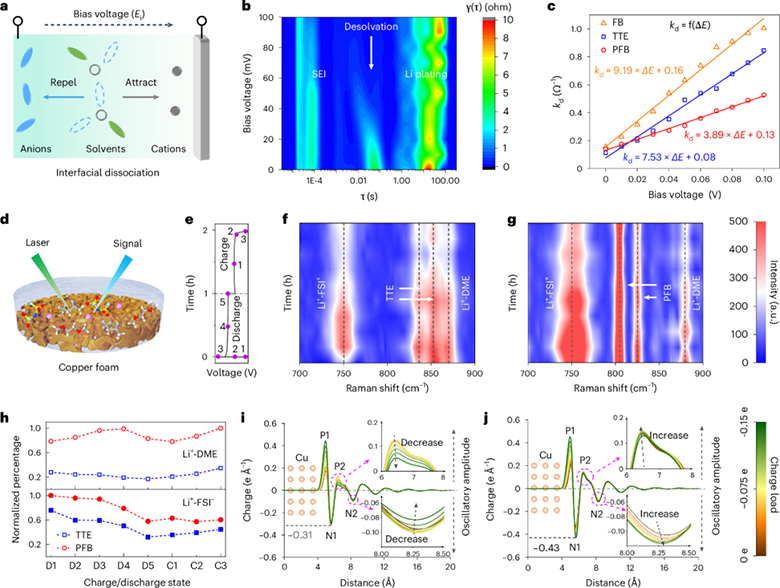

尽管不同电解液的体相区域存在类似的溶剂化结构,但在界面电场影响下溶剂化结构不同程度的解离导致电解液表现出不同的电化学性能(图2a)。本工作使用原位电化学交流阻抗谱和弛豫时间分布分析了溶剂化结构在电极/电解液界面处的动力学行为(图2b)。结果显示,Li+溶剂化团簇的界面脱溶剂化过程受电压影响,界面电场可以加速Li+溶剂化团簇在电极/电解液界面处的解离。带负电的阴离子被电场排斥,而从溶剂化壳层中释放出的溶剂易被还原,最终导致SEI包含更多有机组分。抑制电场的解离效应有利于维持界面溶剂化团簇的结构完整性,从而保证阴离子参与SEI形成。为了比较不同电解液在界面处所经历的解离动力学,本工作了定义了单位电压下的解离速率常数GE (S cm-1 V-1)。GE越低,表明Li+溶剂化团簇在外加电场中的稳定性越高。拟合结果显示,PFB电解液中Li+溶剂化团簇在界面处受到电场解离的影响较小(图2c),这得益于PFB较大的介电常数对外部电场的屏蔽作用。原位拉曼光谱也证实了Li+-FSI-和Li+-DME的配位结构在PFB电解液中保持得更完整(图2d-2h)。DFT计算在离子水平上解析了阳离子/阴离子配位对在电极/电解液界面处的分布情况(图2i和2j),结算显示Li+和FSI-离子在垂直于Cu表面的空间区域内呈现周期性的振荡式分布,其中,振荡周期(即相邻峰在横坐标上的距离)取决于Li+-FSI-配位对的半径,而振荡幅度或电荷强度(即纵坐标上的峰强度)则取决于相应空间位置上Li+或FSI-离子的集聚量。PFB电解液中,界面处离子的振荡幅值较大,说明电极表面附近存在较多富阴离子配位的溶剂化结构。

图2 界面动力学研究。(a)界面电场作用下离子对在界面处的解离示意图;(b)PFB电解液中弛豫时间分布结果;(c)解离动力学的数学拟合;(d)原位拉曼试验示意图;(e)时间-电压曲线;(f)TTE和(g)PFB电解液中锂沉积/剥离时的拉曼光谱变化;(h)Li+-DME和Li+-FSI-配位结构在不同阶段的演变;(i)TTE和(j)PFB电解液中振荡式Li+和FSI-分布。

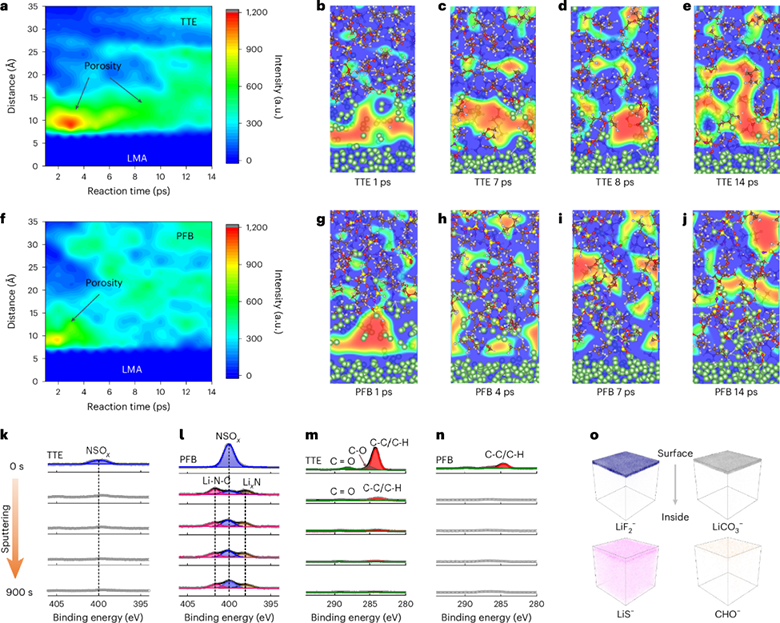

为了研究振荡式Li+离子配位分布与界面化学之间的关系,本工作采用从头算分子动力学(AIMD)方法模拟了LMA/电解液界面相随反应时间的变化。SEI质量与界面处Li+溶剂化结构直接相关,并最终决定了循环过程中电解液在界面处的消耗。随着界面反应的进行,SEI逐渐覆盖LMA表面,同时填补了LMA和电解液之间的空隙体积。PFB电解液可以实现对LMA的快速致密钝化(图3a-3e)。本工作利用X射线光电子能谱(XPS)研究了锂沉积过程中SEI成分的演变。随着镀锂的进行,LixN、LiF和L2Sx等无机物质均被检测到,证明了阴离子衍生SEI的反应过程。PFB电解液生成的无机成分含量明显超过TTE电解液产生的无机成分(图3k和3l)。同时,PFB电解液分解出的有机物质含量(C=O, C-O和C-C/C-H)相对较少(图3m和3n),表明溶剂分解受到了限制。飞行时间二次离子质谱提供了离子碎片的三维可视化分布(图3o),表明锂金属表面形成致密SEI。

图3 锂离子溶剂化结构与界面化学的相关性。(a, b, c, d, e)TTE和(f, g, h, i, j)PFB电解液中SEI孔隙度随反应进行的演化和界面SEI快照;(k, m)TTE和(l, n)PFB电解液中锂金属的XPS深度分布图;(o)离子碎片的三维可视化分布图。

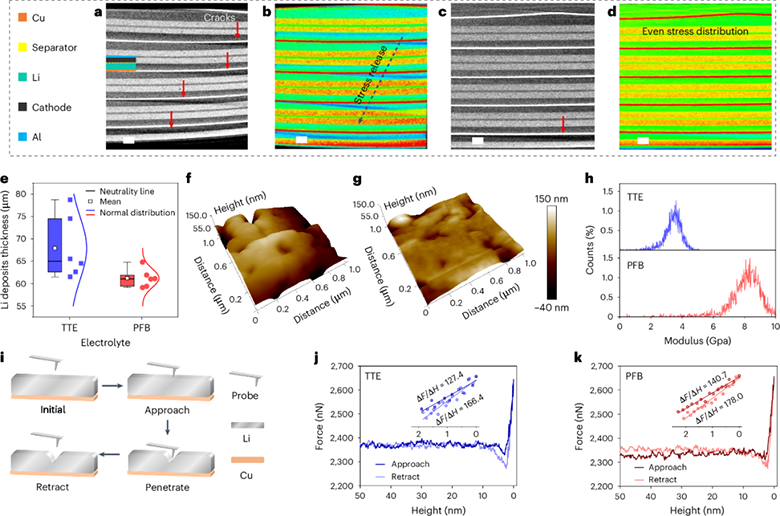

进一步,本工作研究了锂沉积的微观结构尺寸和表面力学性能。图4a-4d为满充状态下Cu||NCM523软包电池的三维X射线断层扫描图像。为了便于讨论,TTE和PFB电解液中沉积的锂分别记为LiTTE和LiPFB。在微米级别的尺寸下,均可以显著观测到锂层的裂纹和厚度。连续堆叠的LiTTE出现脱离铜集流体的裂纹(图4a),而对于PFB电解液,除了最外层可能由于外加压力不均一造成的裂纹外,其余LiPFB均呈现致密沉积,与铜集流体保持良好连接。图4e显示LiPFB的平均厚度比LiTTE小,证明了LiPFB沉积形貌更紧凑、更致密。利用原子力显微镜(AFM)对锂镀层的表面粗糙度和力学性能进行了评价。LiTTE的表面粗糙度约为57 nm,而LiPFB的表面粗糙度约为25 nm,表明在PFB电解液中锂沉积得更均匀。此外,Derjaguin-Müller-Toporov(DMT)模量和力-位移曲线显示,PFB电解液衍生的SEI具有更高的机械强度(图4h-4k)。LiPFB优异的综合力学性能证实阴离子在界面优先分解,从而赋予锂沉积层良好的界面化学性质和坚韧的体相刚性。

图4 锂沉积的微观结构。使用(a,b)TTE和(c,d)PFB电解液充满电的无负极软包电池的X射线断层扫描图像;(e)锂厚度的统计比较;(f)LiTTE和(g)LiPFB的AFM图像;(h)LiTTE和LiPFB的DMT模量分布;(i)力-位移曲线中AFM探针与锂金属相互作用的示意图;在(j)TTE电解液和(k)PFB电解液中沉积锂表面的力-位移曲线。

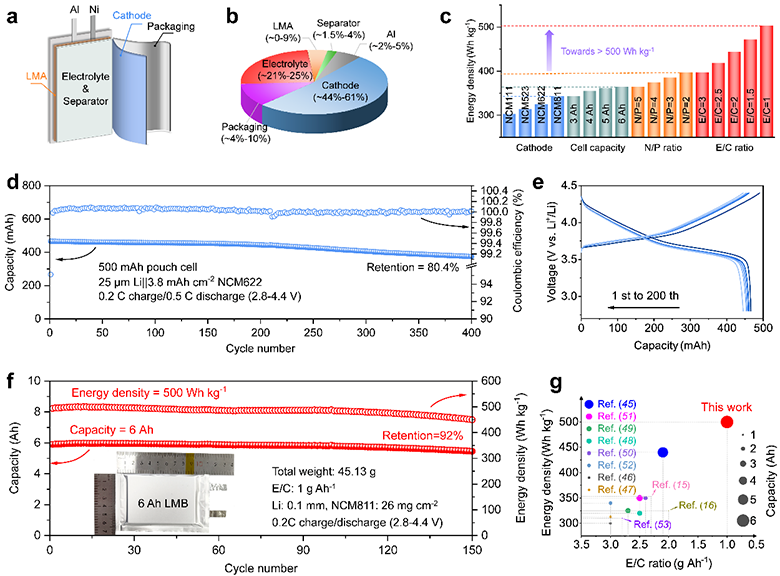

本工作使用锂金属软包电池对PFB电解液的实用性进行测试。图5a展示了锂金属软包电池组成的示意图。为了满足人们不断升级的能量需求,电池的各项参数,包括正极类型、电池容量、负/正极容量(N/P)比、电解液/容量(E/C)比等(图5b),都需要进行合理地设计,以实现软包电池能量密度的最大化(图5c)。降低E/C比是突破软包电池能量密度阈值的关键,它可以带来能量密度的快速增加。本工作首先使用500 mAh的Li||NCM622软包电池进行循环测试(图5d和5e)。经过400圈循环之后,Li||NCM622软包电池的容量保留率为80.4%。进一步,本工作设计了6 Ah的锂金属电池,其中使用了0.1 mm的LMA,面积载量为26 mg cm-2的NCM811正极和E/C为1 g (Ah)-1的电解液用量。该软包电池的能量密度为500 Wh kg-1,经过150次充放电循环后,Li||NCM811软包电池保持了初始容量的92%,验证了锂金属软包电池设计规则的可行性,证明了PFB电解液在高能量密度储能体系中的实用性。阴离子集成的溶剂化结构赋予LMA强大而稳定的SEI,使得仅添加少量电解液,锂金属软包电池也能完成持久的能量输出。

图5 锂金属电池的电化学性能测试。(a)软包电池的参数示意图;(b)软包电池各组分的重量占比(橙色: LMA, 0-9%; 绿色: 隔膜,1.5%-4%; 灰色: Al, 2%-5%; 紫色: 包装材料,4%-10%);(c)软包电池能量密度随各参数优化的增加趋势;(d)500 mAh Li||NCM622软包电池的循环性能和(e)容量-电压图;(f)6 Ah Li||NCM811软包电池的循环性能;(g)前人报道的锂金属软包电池与本研究中软包电池的比较(筛选标准: 能量密度≥ 300 Wh kg-1,循环寿命≥100)。

▍文献链接:https://doi.org/ 10.1038/s41560-024-01621-8

文章来源:能源学人

特别声明:本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。