▍研究背景

全球可再生能源发电能力的增长需要部署具有低成本、高性能和可扩展性相结合的能源存储技术。

凭借这些优点,水系有机液流电池有可能成为首选系统,因为其可以存储有机氧化还原活性分子的能量。

▍成果简介

基于此,2024年8月28日,中国科学院大连化学物理研究所李先锋(国家杰青)/张长昆、中国科学院长春应用化学研究所李胜海在国际顶级期刊Nature Sustainability发表题为《Air-stable naphthalene derivative-based electrolytes for sustainable aqueous flow batteries》的研究论文。

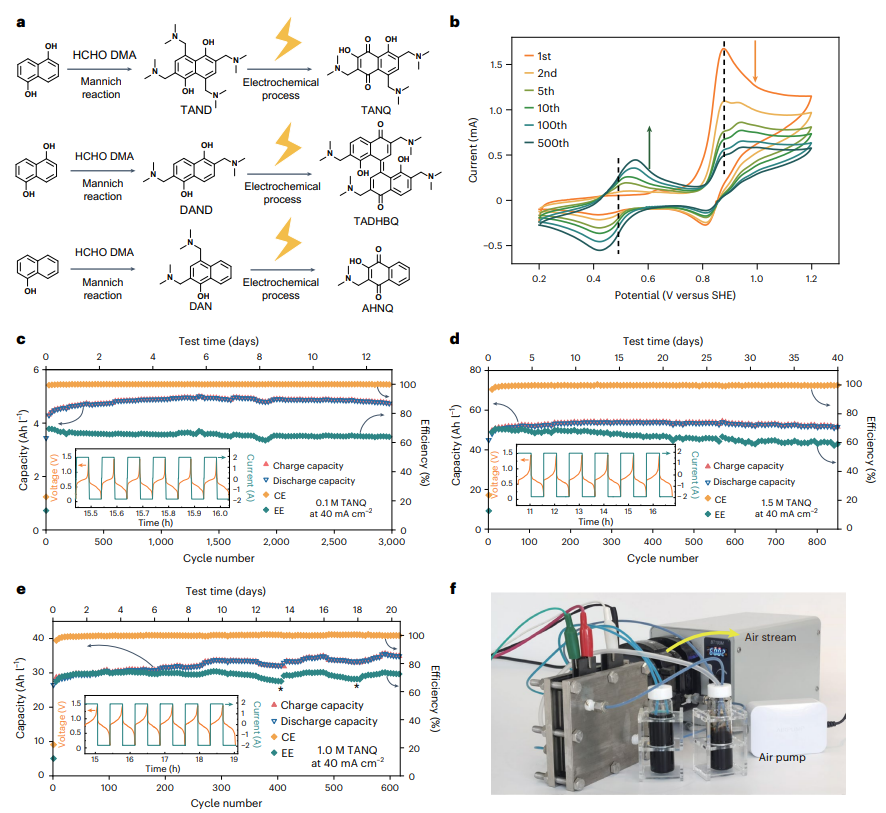

此项研究表明,萘衍生物作为有机氧化还原活性分子,在液流电池的空气环境中,表现出高溶解度(约1.5M)和稳定的氧化还原活性框架,并且在40天(50 Ah I-1)内没有明显的容量衰减。

在文中,作者报告了一种即使在连续的气流下也能平稳运行的电池,且约22天(超过 600 次循环)没有明显的容量衰减。

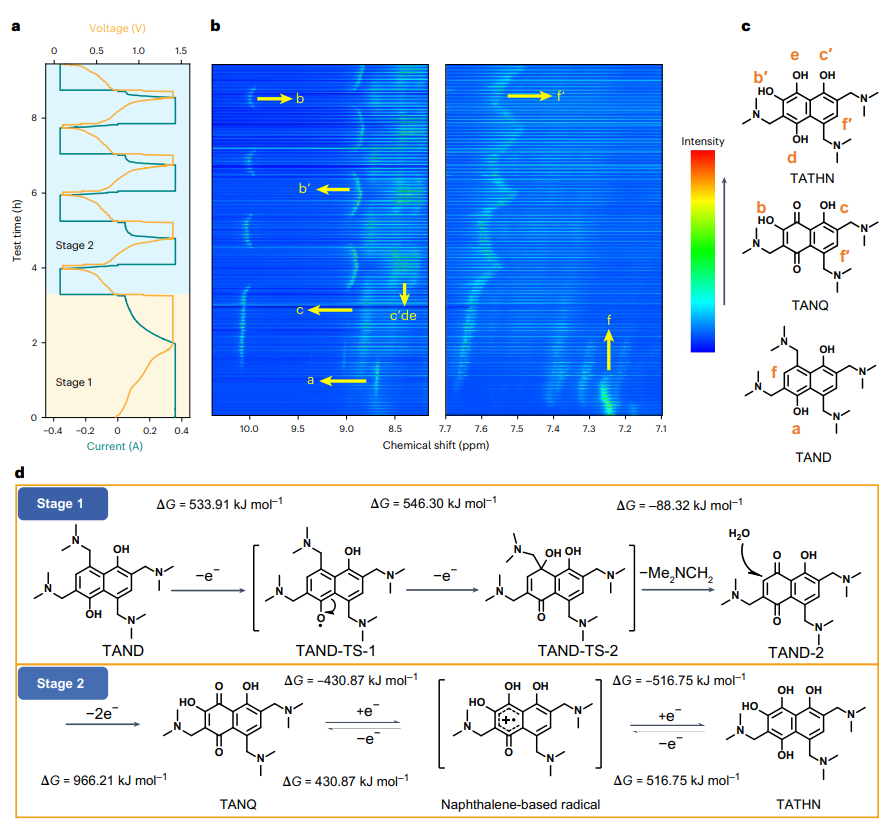

一系列光谱分析和理论计算表明,二甲胺框架提高了水溶性并保护了活性中心,保证了充放电过程中的分子稳定性。

公斤级分子合成的成功,实现了中试规模的堆栈扩展,并且在超过270次循环(约 27天)中具有显著的循环稳定性。

技术经济成本效益分析及其在露天条件下的稳定性,证明了当前分子系统在电网规模储能中的实用价值。

▍图文导读

图1:萘衍生物的化学和电化学反应及电池性能

图2:电化学循环过程中TANQ的原位核磁共振(NMR)

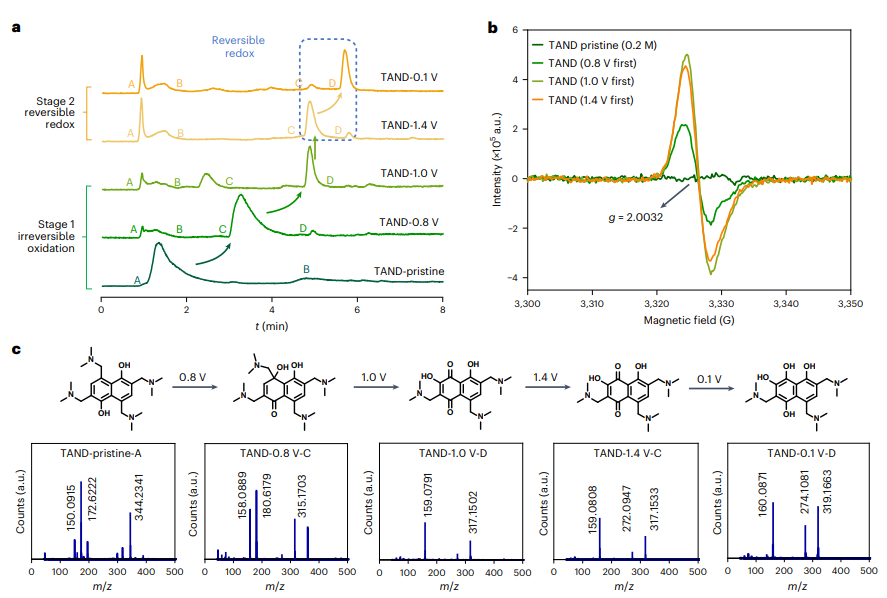

图3:TANQ在运行过程中的LC-MS和EPR光谱

▍总结与展望

本工作中,为合成低成本、高稳定性的有机活性分子,李先锋和张长昆团队以大宗性化学品羟基萘作为底物,采用化学合成和电化学合成相结合的制备策略,制备出多取代基修饰的萘醌活性分子。该方法简单高效,无需复杂的分离纯化过程,简化了合成步骤的同时降低了成本。此外,团队通过原位核磁共振和离线液质联用等谱学方法分析了不同结构衍生物的电化学反应机理。结果表明,在电化学氧化阶段,萘衍生物羟基对位侧的苄胺官能团离去,并与水反应氧化生成萘醌,进一步与水加成生成多取代的萘醌活性分子。理论计算和实验结果表明,二甲胺官能团提高了萘醌分子的溶解性的同时对分子活性中心起到保护作用,从而提升了高浓度电解液的稳定性。研究团队进一步采用一体化装置将萘活性分子的合成过程进行放大,单次可制备5千克萘衍生物分子,并进行了电堆稳定性测试。

▍文献链接: https://doi.org/10.1038/s41893-024-01415-6

文章来源:电池未来

特别声明:本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。